Contenuti del libro

Informazioni

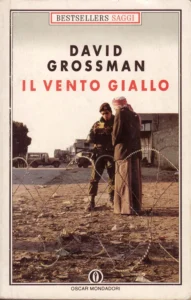

“Sparare a una colomba. Saggi e discorsi” di David Grossman è un libro che ti prende e ti porta dentro temi pesanti ma fondamentali, esplorando il peso della storia e la complessità del presente. Non è un romanzo, ma una raccolta di saggi e discorsi dove Grossman, con la sua voce unica, affronta argomenti cruciali come la memoria della Shoah, non solo come evento storico ma come eco che ancora oggi influenza la vita, specialmente in Israele. Parla tantissimo del conflitto israelo-palestinese, non con analisi politiche fredde, ma guardando alle persone, alla paura radicata, alla disperazione che nasce da decenni di tensione e occupazione, e alla difficoltà di credere nella pace. Grossman sottolinea quanto sia vitale mantenere viva la speranza e cercare la libertà, intesa non solo come assenza di guerra, ma come la possibilità di sentirsi finalmente “a casa” per entrambi i popoli. Un filo rosso che lega tutto è il ruolo della letteratura e delle storie individuali: sono loro, dice Grossman, a salvarci dall’indifferenza, a farci capire l’orrore oltre le statistiche, a darci gli strumenti per resistere all’arbitrio e trovare parole nostre per descrivere la realtà, anche in tempi incerti o durante una pandemia globale. È un invito a non dimenticare, a guardare in faccia la paura e a lottare per un futuro diverso, usando la letteratura come bussola morale.Riassunto Breve

La memoria di eventi terribili come la Shoah rischia di perdersi nel tempo, diventando un concetto astratto o un semplice dovere. Per mantenere vivo il legame umano con queste tragedie, è fondamentale concentrarsi sulle storie delle singole persone, sulle loro esperienze e sensazioni. Queste storie spingono a riflettere sul comportamento umano di fronte al male, all’indifferenza e alla capacità di resistere. L’indifferenza, il continuare la propria vita ignorando la sofferenza altrui, è un aspetto centrale. Al contrario, figure che scelgono di vedere la realtà e di agire mostrano il coraggio necessario per opporsi ai sistemi oppressivi. L’arte, specialmente la letteratura, è uno strumento potente per esplorare queste esperienze a livello individuale, dando un volto umano alle statistiche e offrendo uno spazio di libertà interiore anche in situazioni difficili. La lotta contro l’arbitrio e la tirannia è una costante, e mantenere la libertà di pensiero e azione è essenziale per non sentirsi vittime.Il conflitto prolungato, come quello in Medio Oriente, ha un impatto profondo sulla vita delle persone, cancellando le sfumature individuali e rendendo difficile mantenere la sensibilità. È importante osservare la realtà con occhi propri e descriverla con parole proprie per non essere definiti dalla situazione. Riconoscere l’umanità anche nel nemico è cruciale. Parlare di pace è vitale, anche quando sembra impossibile. Molti, dopo anni di guerra, non credono più nella pace, ma rinunciare a questa possibilità significa condannarsi a un conflitto senza fine. Sia israeliani che palestinesi hanno bisogno di vivere in tranquillità, liberi da paura e oppressione, in Stati indipendenti. Per Israele, la pace non è solo la fine della guerra, ma una condizione necessaria per superare le ferite storiche, sentirsi al sicuro e finalmente “a casa”. Senza pace, l’ansia esistenziale persiste.La libertà è legata alla speranza e all’immaginazione, alla capacità di pensare a un futuro diverso. La speranza è un atto creativo che crea uno spazio di libertà interiore. Abbandonare la speranza di pace è una sconfitta. Scrivere e creare sono modi per combattere l’impotenza e rivendicare l’individualità, descrivendo il proprio destino. La letteratura si concentra sull’individuo, restituendo un volto umano in situazioni di guerra. La pace è libertà dalla paura e dalla disperazione. Richiede di mantenere viva la speranza per credere che, superato il conflitto, possano emergere comprensione e persino amicizia.Il trauma della Shoah influenza ancora la coscienza israeliana, rendendo difficile superare la paura e la diffidenza necessarie per la pace. Esiste una libertà personale, coltivata ad esempio nella letteratura, che permette di dare un nome alle cose e resistere alle definizioni esterne. La libertà nazionale, la pace, è una condizione sconosciuta per chi vive in conflitto. Israele è nato per liberare gli ebrei dalla condizione di vittime, ma l’insicurezza impedisce di sentirsi pienamente a casa. Perché Israele sia una casa, anche i palestinesi devono avere la loro. La pace richiede di vedere il conflitto dal punto di vista dell’altro. Superare la visione di “eterne vittime” è necessario. Il rapporto tra Israele e Germania dimostra che costruire ponti sul passato è possibile, suggerendo che la pace tra israeliani e palestinesi è realizzabile.La vita in Israele è segnata da una paura radicata e da un senso di disperazione dovuto al conflitto costante. Questa tensione porta ad abituarsi alla guerra e a una mentalità di vittima che impedisce di cercare soluzioni. Anche con forza militare, prevale un senso di fragilità. La pace è necessaria non solo per la sicurezza, ma per vivere pienamente, non solo sopravvivere. La possibilità di una vera “casa” per gli ebrei dipende anche dalla possibilità per i palestinesi di avere la loro. Di fronte al dolore, narrazione e arte affermano l’esistenza, resistendo all’annientamento e trovando parole proprie per descrivere l’esperienza.L’epoca attuale è caratterizzata da una “verità” basata su sensazioni, non su fatti, creando “fatti alternativi” e negando la realtà. Questo squilibrio genera estraneità e minaccia, legittimando odio ed esclusione. La letteratura, in questo contesto, offre un punto di riferimento. Riporta a una percezione chiara di bene e male, autentico e manipolato. Insegna a riconoscere i meccanismi che portano alla tirannia, mostrando il potere della massa e dell’ignoranza. La letteratura preserva la prospettiva individuale, fondamentale per resistere alla trasformazione in massa. Leggere permette di confrontarsi con se stessi e percepire la propria individualità e appartenenza all’umanità. Il conflitto israelo-palestinese mostra come paura e odio limitino il pensiero, portando a stereotipi e negazione dell’umanità altrui. L’occupazione mina la democrazia e spinge al fanatismo. La letteratura, esplorando l’infinito umano, contrasta questa limitazione e promuove la consapevolezza necessaria per il dialogo e una soluzione basata su due stati, l’unica via per superare l’autodistruzione.L’epidemia si manifesta come un evento inimmaginabile, un nemico invisibile che rende evidente la fragilità dell’esistenza. Inizialmente negata, impone restrizioni e isolamento, confrontando le persone con la tangibilità della morte. L’umorismo aiuta ad affrontare la paura. La crisi può spingere a riconsiderare vite, relazioni e priorità, riconoscendo il valore del tempo. L’esperienza della fragilità può portare a nuove prospettive, mettendo in discussione compromessi e relazioni insoddisfacenti. Si possono riconsiderare opinioni politiche e conflitti, evidenziando l’interconnessione umana. L’immaginazione diventa un’ancora per la speranza. L’epidemia può anche rivelare disuguaglianze e l’eccesso del consumismo. Permane l’incertezza sulla durata di questi cambiamenti, ma continuare a porsi domande è essenziale.Riassunto Lungo

1. L’Eco delle Storie: Memoria e Resistenza

La Shoah è un evento storico che ha una portata universale e riguarda l’umanità intera, non solo il popolo ebraico. Con il passare del tempo e la diminuzione dei sopravvissuti che possono portare la loro testimonianza diretta, la memoria di questo evento rischia di diventare qualcosa di astratto, un semplice obbligo formale. È fondamentale che il dibattito sulla Shoah rimanga vivo e significativo per il presente, spingendo a porsi interrogativi profondi sulla natura della malvagità umana, sull’indifferenza di fronte ai massacri e sulla nostra capacità di trasformare gli insegnamenti del passato in parte integrante della nostra vita di oggi. Mantenere un legame autentico e umano con la Shoah è una sfida continua.La forza delle storie individuali

Le storie individuali delle vittime e dei sopravvissuti sono cruciali per impedire che la memoria diventi un concetto vuoto. Sono queste vicende personali che ci permettono di confrontarci con l’orrore a un livello umano, evitando che il dibattito rimanga incompleto o serva solo a prendere le distanze dall’enormità della tragedia. Queste narrazioni ci spingono a un autointerrogatorio morale profondo: come ci saremmo comportati in quelle situazioni estreme, sia dalla parte di chi subiva che da quella di chi faceva parte del sistema che permetteva tutto questo. Un esempio toccante è la storia di Leib ed Ester Rochman, che riuscirono a sopravvivere nascondendosi per due lunghi anni. Dopo la liberazione, scoprirono la piena portata dello sterminio avvenuto a Majdanek. Trovarsi di fronte ai carnefici catturati rivelò la complessità del trauma subito, mostrando come una vendetta semplice fosse impossibile di fronte a un orrore così grande e diffuso. Le loro vicende, come quelle di molti altri, ci ricordano che dietro i numeri e le statistiche ci sono vite spezzate e percorsi umani complessi.Indifferenza e coraggio

Un tema centrale che emerge dalla riflessione sulla Shoah è l’indifferenza. La capacità di molte persone di continuare la propria vita quotidiana come se nulla stesse accadendo, come i ragazzi che proseguono la partita di calcio mentre i loro compagni ebrei vengono portati via, evidenzia in modo drammatico questa mancanza di reazione di fronte all’ingiustizia. Al polo opposto, figure come Sophie e Hans Scholl rappresentano il coraggio di guardare in faccia la realtà, di chiamare le cose con il loro nome e di opporsi attivamente a un sistema totalitario che negava la dignità umana. La loro resistenza dimostra l’importanza di mantenere la propria individualità e la propria coscienza critica anche nei contesti più oppressivi e pericolosi. Queste storie ci ricordano che la risposta umana di fronte all’ingiustizia può variare enormemente, dall’accettazione passiva alla ribellione attiva e consapevole.L’arte come strumento di comprensione

L’arte, e in particolare la letteratura, si rivela uno strumento essenziale per affrontare la Shoah a un livello umano e intimo. Permette di sottrarre la tragedia alla dimensione astratta delle statistiche e di esplorare le sensazioni, le paure, le speranze e le esperienze individuali che il dibattito storico o accademico non riescono a trasmettere pienamente. Raccontare queste storie attraverso le forme artistiche, permettendo l’identificazione con chi ha sofferto, è necessario per non dimenticare e per affrontare le profonde domande morali che l’evento solleva. L’arte crea un ponte emotivo e intellettuale con il passato, rendendo accessibili le dimensioni emotive e psicologiche che altrimenti rimarrebbero inaccessibili e aiutando a mantenere viva l’empatia.Resistere e mantenere la libertà interiore

La lotta contro l’arbitrio e la tirannia è una sfida costante nella storia umana. Le esperienze della Shoah mostrano quanto sia vitale resistere alle forze che cercano di annullare l’individuo e la sua dignità. Mantenere la libertà di pensiero e di azione, anche quando le circostanze sono estremamente difficili e opprimenti, permette di non sentirsi completamente sopraffatti e di trovare una forma di libertà interiore che nessuna oppressione esterna può distruggere. Questa capacità di resistenza, sia essa attiva contro il sistema o interiore nel preservare la propria umanità, emerge come un insegnamento fondamentale dalle vicende di chi ha affrontato l’orrore.È sufficiente concentrarsi sulle storie individuali e sull’indifferenza per comprendere la Shoah e trarne insegnamenti, o si rischia così di ignorare le cause politiche e sistemiche che l’hanno resa possibile?

Il capitolo giustamente sottolinea l’importanza delle testimonianze per mantenere viva la memoria. Tuttavia, un’analisi che si fermi alla dimensione personale o alla semplice contrapposizione tra indifferenza e coraggio, per quanto toccante, non affronta adeguatamente le radici profonde del genocidio. La Shoah non fu solo un fallimento morale individuale, ma il risultato di un progetto politico e ideologico sistematico, supportato da un apparato statale e da precise dinamiche sociali. Per una comprensione più completa, è indispensabile studiare la storia del nazismo, l’antisemitismo come ideologia politica e i meccanismi burocratici dello sterminio. Approfondire il pensiero di autori che hanno analizzato la struttura del potere e le responsabilità collettive, come Hannah Arendt o Raul Hilberg, è essenziale per non ridurre la tragedia a un fenomeno inspiegabile o meramente psicologico.Capitolo 2: La Pace come Dimora e Libertà dall’Arbitrio

Il conflitto prolungato in Medio Oriente ha un impatto profondo sulla vita di tutti i giorni e sui legami tra le persone, cancellando le differenze individuali. In un contesto di guerra, mantenere la tenerezza e la sensibilità diventa molto difficile. È fondamentale osservare la realtà con occhi attenti e raccontare gli eventi usando parole proprie, senza accettare definizioni imposte dall’esterno. Questo permette di reagire attivamente e di non diventare vittime passive degli eventi. È altrettanto importante riuscire a vedere l’umanità anche in chi consideriamo un nemico.L’importanza vitale della pace

Parlare di pace è essenziale, specialmente in situazioni dove la pace sembra un’illusione o addirittura una trappola. Dopo decenni di guerra e occupazione, molte persone, sia israeliani che palestinesi, hanno perso la fiducia nella possibilità della pace e si sono rassegnate alla violenza come unica realtà. Rinunciare alla speranza di pace significa condannarsi a vivere in un conflitto senza fine. Entrambi i popoli hanno il diritto e un bisogno profondo di vivere in tranquillità, liberi dall’occupazione, dal terrorismo e dall’odio. Hanno bisogno di esistere come popoli indipendenti, ciascuno nel proprio Stato sovrano.La pace per Israele: sicurezza e senso di casa

Per Israele, la pace non significa solo la fine delle ostilità. Rappresenta un modo per guarire dalle ferite storiche, ottenere confini certi e provare finalmente un senso di sicurezza, la sensazione di essere davvero “a casa”. Senza la pace e confini stabili, Israele, nonostante la sua forza militare, non è ancora riuscito a trasmettere ai suoi cittadini la serenità di chi si sente al sicuro nel proprio paese. Continuano a persistere un’ansia profonda e un senso di non appartenenza.Speranza, immaginazione e libertà

La libertà è strettamente legata alla speranza e alla capacità di immaginare un futuro diverso. La speranza non è passiva, ma un atto creativo, un’àncora che gettiamo nel futuro. Anche sotto oppressione, la speranza crea uno spazio di libertà interiore. Abbandonare la speranza di pace significa subire una sconfitta umana che trasforma un popolo in una vittima inerte.Scrivere come atto di resistenza

Scrivere e creare sono strumenti potenti per combattere l’arbitrio e il senso di impotenza. Permettono di rivendicare la propria individualità e di raccontare il proprio destino con le proprie parole. La letteratura, in particolare, si concentra sull’individuo e sulla sua complessità. In contesti di guerra e alienazione, la letteratura restituisce un volto umano alle persone.La pace come libertà ultima

In definitiva, la pace è libertà: libertà dalla paura, dalla disperazione e dall’oppressione. Raggiungere questa condizione richiede di mantenere vivo il legame con la speranza e l’immaginazione, strumenti essenziali per superare le angosce e le violenze. La speranza permette di credere che, una volta spente le fiamme del conflitto, possano riemergere i lati sani e costruttivi dei popoli, aprendo la strada al compromesso, alla sicurezza e, in futuro, persino alla comprensione reciproca e all’amicizia.Ma è davvero sufficiente aggrapparsi alla speranza e all’immaginazione, o definire la pace con sentimenti interiori, per smantellare i muri concreti e le dinamiche di potere che alimentano un conflitto decennale?

Il capitolo, pur evidenziando giustamente il ruolo cruciale della speranza e dell’immaginazione per la resilienza individuale e collettiva, sembra porre un’enfasi eccessiva sulla dimensione interiore e sentimentale della pace. Questo approccio, sebbene valido per descrivere l’esperienza umana nel conflitto, rischia di non affrontare adeguatamente le cause profonde e le dinamiche strutturali che lo perpetuano: le questioni territoriali, gli equilibri di potere, gli interessi geopolitici. Per colmare questa lacuna e comprendere come la pace possa tradursi da aspirazione interiore a realtà politica, è necessario approfondire lo studio della storia del conflitto, delle relazioni internazionali e delle teorie della risoluzione dei conflitti. Autori che si sono occupati delle dinamiche di potere e del contesto storico-politico, come Edward Said, o studiosi delle cause strutturali dei conflitti, possono offrire una prospettiva complementare e più completa.2. Pace come Libertà

La Shoah ha lasciato un segno profondo nella coscienza israeliana, un’impronta che non è svanita come accaduto in altre nazioni dopo la Seconda Guerra Mondiale. L’eco di quel trauma risuona ancora oggi, influenzando profondamente la percezione della realtà quotidiana. Questa eredità storica mantiene viva una sensazione costante di insicurezza, rendendo difficile guardare al futuro senza il peso del passato. A differenza di altri popoli liberati, l’esperienza del passato continua a definire il presente e a condizionare le aspettative. Questa persistenza del trauma storico distingue l’esperienza israeliana.

La mancanza di pace nazionaleLa libertà nazionale, intesa come una pace stabile, è una condizione che rimane sconosciuta per chi vive in un conflitto continuo. Lo Stato di Israele è nato con l’obiettivo di liberare il popolo ebrao dalla condizione di vittima storica, ma l’insicurezza persistente e l’assenza di una pace duratura impediscono di sentirsi veramente a casa. Per fare in modo che Israele sia una casa sicura, è necessario che anche i palestinesi abbiano la loro casa. Raggiungere la pace richiede la capacità fondamentale di comprendere il conflitto anche dal punto di vista dell’altro. Vivere in uno stato di costante tensione limita la piena realizzazione di questa libertà attesa da tempo.

Il peso del trauma sulla paceIl trauma della Shoah alimenta una profonda diffidenza e una paura radicata che rendono estremamente difficile compiere i passi necessari verso una soluzione pacifica. Questa ansia esistenziale, unita ai pericoli reali presenti nella regione, crea un blocco psicologico. Impedisce di credere concretamente nella possibilità di un cambiamento positivo e di fidarsi della controparte. Per poter superare questo stallo, è indispensabile abbandonare la visione di sé come “eterne vittime”. Solo così si può sperare di uscire dal paradosso di un passato che imprigiona il futuro e impedisce di costruire un futuro diverso.

Una diversa forma di libertàEsiste però una forma di libertà che può essere coltivata anche in contesti di conflitto: la libertà personale, spesso trovata nella letteratura. Scrivere e leggere offre uno strumento potente per dare un nome preciso alle proprie esperienze e sentimenti. Permette di resistere alle definizioni rigide che vengono imposte dall’esterno in situazioni di crisi. Attraverso l’esplorazione della propria complessità interiore, si crea uno spazio di autonomia. Questo processo interiore aiuta a non essere definiti unicamente dalla sofferenza o dalle circostanze esterne difficili, offrendo un rifugio interiore.

Un esempio di superamento del passatoIl rapporto costruito tra Israele e Germania offre un esempio significativo e complesso di come sia possibile superare un abisso di odio profondo per costruire legami nuovi. Questa relazione dimostra la capacità umana di affrontare un passato terribile e trovare vie per la riconciliazione. Se due nazioni con una storia così tragica sono riuscite a dialogare e collaborare, ciò suggerisce che anche la pace tra israeliani e palestinesi, per quanto ardua, non è impossibile. Superare le ferite storiche richiede coraggio e volontà da entrambe le parti. L’esperienza tedesco-israeliana serve da monito e ispirazione per altri contesti di conflitto radicato.

La speranza nella pace e nel dialogoSe la pace si realizzasse, le forze razionali e costruttive avrebbero finalmente lo spazio per prevalere sugli istinti di paura e diffidenza. Una vera pace porterebbe una sensazione di sicurezza esistenziale a lungo attesa, permettendo di affrontare la storia e il trauma del passato in modo nuovo e meno condizionato. Il sostegno esterno al dialogo e ai negoziati, come quello offerto dalla Germania, riveste un ruolo importante. Aiuta a creare le condizioni favorevoli affinché le parti possano trovare un terreno comune. Questo supporto internazionale può facilitare il cammino verso una soluzione duratura e stabile.

Quanto è davvero pertinente il paragone tra la riconciliazione tedesco-israeliana e il conflitto israelo-palestinese?

Il capitolo propone l’esempio del rapporto tra Israele e Germania come modello di superamento dell’odio e di costruzione della pace. Tuttavia, questa analogia rischia di semplificare eccessivamente le dinamiche in gioco. Il conflitto israelo-palestinese è un conflitto territoriale asimmetrico tra uno stato e un popolo senza stato, radicato in decenni di occupazione e contesa sulla terra. La relazione tra Israele e Germania, invece, si è sviluppata tra due stati sovrani con confini definiti, in un contesto post-bellico globale e con dinamiche di potere e responsabilità storiche molto diverse. Per comprendere meglio le specificità del conflitto israelo-palestinese e valutare la validità di tali paragoni, sarebbe utile approfondire la storia del conflitto, studiando autori che si occupano di storia mediorientale e di studi sui conflitti asimmetrici.3. La Paura Radicata e la Ricerca di Casa

La vita in Israele è profondamente segnata da un conflitto prolungato, spesso definito semplicemente “la situazione”, che genera un senso diffuso di paura e disperazione. Questa condizione costante di tensione e violenza porta la società a vivere in un perenne stato di allerta, al punto da abituarsi alla guerra e considerarla quasi una parte inevitabile dell’esistenza. Una paura esistenziale, radicata nella lunga storia di persecuzioni del popolo ebraico, rende particolarmente difficile credere nella possibilità concreta di una pace duratura o di un futuro veramente stabile. A ciò si aggiunge una mentalità di vittima, talvolta alimentata anche dalla leadership politica, che impedisce di affrontare la realtà in modo pienamente costruttivo e di cercare attivamente soluzioni efficaci al conflitto. Nonostante una notevole capacità militare, prevale un profondo sentimento di fragilità e la percezione di non essere pienamente accettati nella regione, una visione che limita la capacità di agire con l’audacia necessaria per costruire la pace.Il Desiderio di Pace e la Costruzione di una Casa

La pace è vista come una necessità non solo per garantire la sicurezza fisica, ma soprattutto per permettere agli israeliani di superare la disperazione radicata e di poter finalmente vivere una vita piena, che vada oltre la semplice sopravvivenza quotidiana. Rappresenta la condizione fondamentale per un’esistenza libera dalla paura costante e dalla tensione. Permette di guardare al futuro con speranza e di costruire una società basata sulla fiducia reciproca. La possibilità di costruire una vera “casa” per il popolo ebraico, intesa come un luogo di appartenenza sicura e riconosciuta, è strettamente legata a questa visione di pace. Tuttavia, questa “casa” non può realizzarsi pienamente e in modo sostenibile senza riconoscere e rendere possibile anche per i palestinesi di avere una propria patria e un proprio luogo sicuro.Il Potere della Narrazione e dell’Arte

Di fronte alla perdita, al dolore e alla sofferenza causati dal conflitto, la narrazione e l’arte emergono come strumenti essenziali per affermare la propria esistenza e umanità. Raccontare i dettagli della vita quotidiana, anche quando essa è segnata dalla violenza e dalla precarietà, serve a infondere vitalità e a resistere attivamente al tentativo di annientamento che la guerra implica. È un atto di creazione che si contrappone alla distruzione. Trovare parole proprie per descrivere la propria esperienza, per dare voce al proprio vissuto interiore ed esteriore, è un atto di libertà fondamentale. Questo processo permette di non essere definiti unicamente dalla tragedia subita o dalla narrazione imposta dal contesto di conflitto, ma di rivendicare la propria identità e la propria storia personale e collettiva.Se la letteratura ci aiuta a riconoscere la verità e a promuovere soluzioni pacifiche, perché i conflitti persistono e la disinformazione dilaga anche tra i lettori colti?

Il capitolo propone la letteratura come strumento essenziale per orientarsi nell’incertezza e riconoscere la realtà, arrivando a suggerire che possa promuovere soluzioni in contesti complessi come quello israelo-palestinese. Tuttavia, non viene sufficientemente spiegato il meccanismo per cui la lettura individuale si tradurrebbe in un impatto collettivo così significativo, né perché questo strumento non sembri impedire la diffusione di “fatti alternativi” o la polarizzazione in ampi strati della popolazione che pure hanno accesso alla cultura. Per esplorare questa apparente contraddizione, sarebbe utile approfondire gli studi sulla sociologia della lettura, la psicologia delle masse, le dinamiche della disinformazione nell’era digitale e l’analisi dei fattori politici ed economici che alimentano i conflitti, al di là delle sole pulsioni emotive.5. La forza invisibile e il tempo della riflessione

L’epidemia si presenta come un evento enorme, che non riusciamo a controllare o a capire del tutto. È un nemico che non si vede, ma è forte e ci mostra quanto siamo fragili. All’inizio, si tende a non credere a quello che sta succedendo, pensando che sia solo un brutto sogno che passerà presto. Ma l’epidemia si diffonde sempre di più, costringendo a chiudere i luoghi dove le persone si incontrano e portando all’isolamento. Questa situazione che riguarda tutto il mondo ci mette di fronte alla realtà della morte e all’incertezza della vita. In questo momento difficile, ognuno si sente parte di un problema comune. Per affrontare la paura e sentirsi ancora liberi nella mente, l’umorismo diventa un aiuto importante.Un’occasione per cambiare prospettiva

Questa difficile situazione sanitaria può diventare un momento cruciale per guardare in modo diverso la propria vita. Molte persone potrebbero ripensare alle scelte fatte in passato, alle relazioni importanti e al lavoro, capendo che il tempo vale più del denaro. Sentirsi fragili può portare a dare importanza a cose diverse e a mettere in discussione situazioni e rapporti che non soddisfano più. Si può anche iniziare a vedere in modo diverso le idee politiche, i nazionalismi e i conflitti, capendo quanto siamo tutti collegati tra noi. L’immaginazione aiuta a pensare a un futuro migliore e a non perdere la speranza. L’epidemia può anche mostrare chiaramente le differenze tra le persone nella società e quanto consumiamo troppo. Però, non si sa ancora per quanto tempo dureranno questi nuovi modi di vedere le cose una volta che l’emergenza sarà finita. Per questo, è fondamentale continuare a farsi domande in questo periodo.Ma questi ‘nuovi modi di vedere le cose’, nati dall’emergenza, resisteranno davvero alla normalità che tornerà?

Il capitolo, pur riconoscendo l’incertezza sulla durata di questi cambiamenti, pone l’accento sulla possibilità di una profonda rivalutazione personale e collettiva. Tuttavia, la storia e le scienze sociali ci insegnano che i momenti di crisi, pur potendo generare nuove consapevolezze, spesso non bastano a modificare strutturalmente comportamenti e priorità consolidate una volta superata l’emergenza. Per comprendere meglio se e come tali trasformazioni possano radicarsi, sarebbe utile approfondire gli studi sulla resilienza sociale e individuale, la psicologia del cambiamento e le dinamiche storiche delle risposte alle crisi. Autori come Zygmunt Bauman o Daniel Kahneman offrono spunti preziosi per analizzare la fluidità delle nostre società e i meccanismi del pensiero umano di fronte all’incertezza.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]