1X

🔊 100%

Contenuti del libro

Informazioni

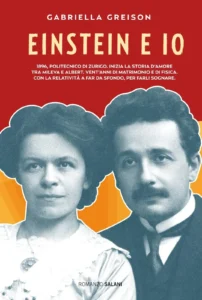

“Sei donne che hanno cambiato il mondo” di Gabriella Greison svela le storie incredibili di scienziate che hanno rivoluzionato la fisica e altre discipline, lottando contro pregiudizi di genere e mancati riconoscimenti in un mondo scientifico dominato dagli uomini. Questo libro ti porta in un viaggio attraverso i secoli e diversi paesi, dalla Polonia alla Francia con Marie Curie e le sue scoperte sulla radioattività, dalla Germania agli Stati Uniti con Lise Meitner, pioniera della fissione nucleare, ed Emmy Noether, genio dell’algebra astratta. Scoprirai il contributo fondamentale di Rosalind Franklin nella decifrazione della struttura del DNA a Londra, l’ingegno nascosto dell’attrice Hedy Lamarr e la sua invenzione del frequency hopping, e la complessa figura di Mileva Marić, forse collaboratrice di Albert Einstein. Attraverso le loro vite, il libro mette in luce le enormi difficoltà che queste donne hanno dovuto superare per studiare e fare ricerca, dimostrando come il loro talento e la loro determinazione abbiano lasciato un segno indelebile nella storia della scienza, spesso rimanendo nell’ombra. È un racconto che non solo celebra le loro scoperte, ma riflette anche sulla lunga lotta per la parità di genere nel campo scientifico, rendendo la fisica e la ricerca accessibili e appassionanti attraverso le loro storie umane.Riassunto Breve

L’accesso delle donne alla scienza e all’istruzione superiore è stato storicamente limitato da rigidi ruoli di genere imposti dalla società, rendendo difficile lo studio, specialmente in discipline come fisica e matematica. Nonostante queste barriere, le donne hanno contribuito alla scienza per secoli, spesso senza ricevere il giusto riconoscimento, lavorando come assistenti o in posizioni non retribuite. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si osserva un aumento delle donne laureate e attive nella ricerca, anche grazie a movimenti che valorizzano l’istruzione femminile. Il XX secolo segna un punto di svolta con un numero crescente di donne che ottengono risultati importanti, superando enormi pregiudizi. Figure come Marie Curie affrontano povertà, difficoltà di studio e pregiudizi, scoprendo il polonio e il radio e rivoluzionando la comprensione della radioattività; nonostante due Premi Nobel, lotta contro campagne diffamatorie e il tentativo di sminuire il suo contributo. Lise Meitner, fisica austriaca, contribuisce in modo fondamentale alla comprensione del decadimento radioattivo e fornisce la spiegazione teorica della fissione nucleare, ma incontra difficoltà per genere e origini ebraiche, venendo allontanata dall’università e non ricevendo il Premio Nobel per la fissione, assegnato solo a Otto Hahn. Emmy Noether, matematica tedesca, rivoluziona l’algebra astratta con lavori cruciali per la teoria della relatività, ma affronta forte opposizione per ottenere una posizione accademica e subisce l’esilio a causa delle politiche antisemite. Rosalind Franklin, con la diffrazione a raggi X, ottiene immagini cruciali della struttura del DNA, la “Foto 51”, ma i suoi dati vengono utilizzati da Watson e Crick per elaborare il modello della doppia elica, ricevendo il Nobel senza il pieno riconoscimento del suo ruolo. Hedy Lamarr, attrice, sviluppa un sistema di comunicazione segreta basato sulla variazione di frequenza (“frequency hopping”) durante la Seconda Guerra Mondiale, un’invenzione che diventa la base per le moderne tecnologie wireless, ma riceve riconoscimenti solo in età avanzata. Mileva Marić, con una solida formazione scientifica, collabora strettamente con Albert Einstein, e indizi suggeriscono un suo contributo significativo ai lavori del 1905, sebbene la portata esatta rimanga oggetto di dibattito a causa della mancanza di documenti definitivi e delle discriminazioni di genere che ostacolano la sua carriera. Altri casi di mancato riconoscimento includono Wu Chien Shiung e Jocelyn Bell. Oggi, le donne sono più presenti nella ricerca, ma le disparità persistono nelle posizioni di vertice e nei riconoscimenti come i Premi Nobel. Tuttavia, scienziate come Fabiola Gianotti, Vera Rubin, Lisa Randall, Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier raggiungono posizioni di rilievo e ottengono ampio riconoscimento, indicando una crescente valorizzazione del contributo femminile. La storia di queste pioniere evidenzia la lunga lotta per l’uguaglianza nel mondo scientifico e l’importanza di continuare a promuovere la parità di genere. Si osserva l’importanza di riconoscere il ruolo delle donne nella scienza e si sviluppano progetti, come libri, monologhi e programmi televisivi, volti a rendere la fisica accessibile e interessante per un vasto pubblico, raccontando le vite degli scienziati, incluse le donne, per ridurre la paura della materia e promuovere l’apprezzamento per il loro contributo.Riassunto Lungo

1. Le pioniere della fisica

L’accesso delle donne alla scienza e all’istruzione superiore è stato a lungo ostacolato da una società che imponeva ruoli di genere rigidi. Per secoli, le opportunità di studio, specialmente in discipline come fisica e matematica, erano limitate. Solo poche donne fortunate potevano accedere all’istruzione, spesso grazie al sostegno di figure maschili in famiglia.Contributi e riconoscimenti

Nonostante le difficoltà, le donne hanno contribuito alla scienza nel corso dei secoli, anche se il loro lavoro spesso non riceveva il giusto riconoscimento. Molte lavoravano come assistenti o in posizioni non retribuite. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, il numero di donne laureate e attive nella ricerca aumentò, influenzato da movimenti come il positivismo, che valorizzava la scienza e l’istruzione femminile.Figure chiave nella storia della scienza

Il XX secolo rappresenta un punto di svolta, con un numero crescente di donne che entrano nel campo scientifico e ottengono risultati importanti. Diverse figure emergono per il loro impegno e la loro visione:- Ipazia: Filosofa e matematica dell’antichità, simbolo di sapienza e resistenza.

- Laura Bassi: Scienziata del Settecento, prima donna a ottenere una cattedra universitaria in Europa.

- Marie Curie: Premio Nobel per la fisica e la chimica, pioniera nello studio della radioattività.

- Lise Meitner: Fisica che contribuì alla scoperta della fissione nucleare.

- Emmy Noether: Matematica le cui teorie rivoluzionarono la fisica teorica.

- Rosalind Franklin: Chimica fondamentale per la comprensione della struttura del DNA.

- Hedy Lamarr: Inventrice e attrice, pioniera nella tecnologia delle comunicazioni.

- Mileva Marić: Fisica e matematica, collaboratrice di Albert Einstein.

La sfida di Marie Curie

Marie Curie incarna le sfide affrontate dalle donne nella scienza. Nata in Polonia, supera povertà e pregiudizi per studiare in Francia. Insieme a Pierre Curie, scopre il polonio e il radio, rivoluzionando la comprensione della radioattività. Nonostante i due Premi Nobel vinti, deve affrontare campagne diffamatorie e la tendenza a sminuire il suo contributo come donna. La sua decisione di non brevettare le scoperte per favorire la ricerca dimostra un impegno profondo per il progresso scientifico.Oggi, le donne sono presenti in percentuale maggiore nella ricerca rispetto al passato, ma le disparità persistono, specialmente nelle posizioni di vertice e nei riconoscimenti come i Premi Nobel. La storia di queste pioniere evidenzia la lunga lotta per l’uguaglianza nel mondo scientifico e l’importanza di continuare a promuovere la parità di genere.È davvero così semplice definire Mileva Marić una “collaboratrice” di Albert Einstein?

Il capitolo elenca Mileva Marić come “collaboratrice”. Questa definizione, pur non essendo necessariamente errata, non rende giustizia alla complessità del dibattito storiografico sul suo ruolo nel lavoro scientifico di Albert Einstein, in particolare per quanto riguarda gli articoli del 1905. Esiste una notevole discussione tra gli storici della scienza riguardo all’entità e alla natura del suo contributo. Per comprendere meglio questa figura e il contesto della sua relazione scientifica con Einstein, è fondamentale approfondire la storia della fisica dei primi del ‘900 e consultare biografie che analizzano criticamente le fonti, come quelle scritte da autori quali Abraham Pais o John Stachel, che hanno esaminato a fondo i documenti dell’epoca.2. Scienza e pregiudizio

Lise Meitner, fisica austriaca, si dedica allo studio della radioattività fin dai primi anni del Novecento. Collabora a lungo con Otto Hahn a Berlino, contribuendo in modo fondamentale alla comprensione del decadimento radioattivo e scoprendo nuovi elementi. Nonostante le sue capacità sperimentali e teoriche, incontra difficoltà a ottenere riconoscimenti e posizioni accademiche a causa del suo genere e delle sue origini ebraiche.Emmy Noether e la rivoluzione matematica

Emmy Noether, matematica tedesca, rivoluziona l’algebra astratta. Il suo lavoro sulla teoria degli invarianti e il teorema che lega simmetrie fisiche e leggi di conservazione è cruciale per la teoria della relatività generale di Albert Einstein. Anche lei affronta una forte opposizione all’interno dell’università di Gottinga per ottenere una posizione di insegnamento, dovendo tenere lezioni non ufficialmente.L’esilio e le scoperte fondamentali

Entrambe le scienziate subiscono l’inasprirsi delle politiche antisemite in Germania negli anni Trenta. Vengono allontanate dalle università e costrette all’esilio. Lise Meitner si rifugia in Svezia, dove fornisce la spiegazione teorica della fissione nucleare, un fenomeno osservato da Hahn e Strassmann. Calcola l’enorme energia rilasciata, ponendo le basi per l’uso dell’energia atomica. Emmy Noether emigra negli Stati Uniti, continuando la sua ricerca e insegnamento.Il riconoscimento tardivo

Nonostante i loro contributi fondamentali, il pieno riconoscimento tarda ad arrivare. Otto Hahn riceve il Premio Nobel per la chimica per la scoperta della fissione, senza che il ruolo cruciale di Meitner venga adeguatamente riconosciuto dal comitato. Emmy Noether è celebrata da colleghi come Einstein e Hilbert per il suo genio matematico, ma la sua carriera accademica è costantemente ostacolata dalla discriminazione. Le loro storie evidenziano le barriere sociali e politiche che le scienziate, specialmente quelle di origine ebraica, devono superare in un’epoca di grandi scoperte scientifiche ma anche di crescente intolleranza.Il capitolo si concentra sulle ingiustizie subite, ma spiega davvero perché le scoperte di Meitner e Noether sono state così rivoluzionarie per la scienza stessa?

Il capitolo mette giustamente in luce le barriere sociali e le ingiustizie subite da Lise Meitner ed Emmy Noether, ma nel fare ciò, rischia di non dedicare sufficiente spazio alla spiegazione di cosa rese le loro scoperte scientifiche così radicalmente nuove e fondamentali per l’avanzamento della fisica e della matematica. Per comprendere appieno il loro impatto, al di là del contesto sociale, è utile approfondire la storia della fisica nucleare e la storia dell’algebra astratta e della fisica teorica. Letture di storici della scienza che si sono dedicati al XX secolo possono fornire il contesto scientifico mancante.3. Menti Brillanti nell’Ombra

Rosalind Franklin svolge un ruolo centrale nella ricerca scientifica sulla struttura del DNA. Utilizzando la tecnica della diffrazione a raggi X, ottiene immagini nitide della molecola, tra cui la famosa “Foto 51”, che rivela una struttura elicoidale. Il suo lavoro identifica due forme del DNA, A e B, e fornisce dati cruciali sulle dimensioni e la disposizione degli atomi. Nonostante la sua competenza e i risultati ottenuti, Franklin incontra difficoltà nel contesto scientifico dell’epoca, caratterizzato da rivalità e maschilismo, che limitano la condivisione dei suoi dati. James Watson e Francis Crick, venuti a conoscenza dei suoi risultati tramite Maurice Wilkins, utilizzano queste informazioni per elaborare il modello della doppia elica del DNA, pubblicandolo per primi e ricevendo in seguito il Premio Nobel insieme a Wilkins, senza il pieno riconoscimento del contributo fondamentale di Franklin.Hedy Lamarr e il suo contributo scientifico

Hedy Lamarr, nota attrice di Hollywood, rivela un talento scientifico nascosto durante la Seconda Guerra Mondiale. In collaborazione con il compositore George Antheil, sviluppa e brevetta un sistema di comunicazione segreta basato sulla variazione di frequenza. L’invenzione, pensata per guidare i siluri evitando le intercettazioni, utilizza un meccanismo ispirato ai rulli delle pianole per sincronizzare trasmettitore e ricevitore su 88 frequenze diverse. Sebbene inizialmente ignorato dall’esercito, il principio del “frequency hopping” si rivela fondamentale e viene adottato decenni dopo, diventando la base tecnologica per le moderne comunicazioni wireless, inclusi i sistemi CDMA e GSM utilizzati nella telefonia mobile e nel Wi-Fi. Solo in età avanzata Lamarr riceve riconoscimenti per il suo contributo, dimostrando come il suo genio scientifico sia rimasto a lungo nell’ombra della sua fama cinematografica.Gli “indizi” sulla collaborazione scientifica di Mileva Marić con Einstein, citati nel capitolo, sono prove definitive o solo suggestioni che alimentano un dibattito ancora aperto?

Il capitolo cita diversi “indizi” a sostegno di un contributo scientifico di Mileva Marić, ma riconosce anche la mancanza di documenti definitivi e il dibattito aperto. La polemica nasce proprio dall’interpretazione di questi elementi: sono sufficienti a superare il dubbio storico? Per esplorare questa complessa questione, è utile approfondire la storia della scienza, in particolare il periodo della fisica dei primi del ‘900, e studiare le biografie di entrambi gli scienziati, analizzando le fonti primarie e le diverse interpretazioni storiografiche. Autori che hanno studiato a fondo la vita e l’opera di Einstein, così come quelli che si sono dedicati specificamente alla figura di Mileva Marić e al contesto accademico dell’epoca, possono fornire gli strumenti per valutare criticamente le argomentazioni.5. Le Donne nella Scienza e la Fisica Rivelata

Il ruolo delle donne nella scienza merita un riconoscimento profondo e consapevole. Figure come Hermione Granger rappresentano un modello di talento e dedizione, dimostrando come il successo si costruisca passo dopo passo. Le scienziate affrontano percorsi più complessi, non per mancanza di capacità, ma perché gli errori vengono spesso giudicati con maggiore severità. Le loro storie rivelano una realtà in cui l’impegno e la resilienza sono essenziali. La storia delle donne nella scienza è fondamentale per comprendere il loro contributo unico e la loro capacità di innovare.Progetti per avvicinare il pubblico alla fisica

Diversi progetti hanno reso la fisica accessibile e coinvolgente per un vasto pubblico. Tra questi spiccano:- Libri divulgativi: Una guida sui Congressi Solvay e un romanzo sulla fisica quantistica hanno attirato nuovi appassionati e favorito incontri culturali.

- Monologo quantistico: Un monologo popolare, portato in giro per il mondo, ha contribuito a liberare il pubblico dalla paura della fisica.

- Programma televisivo: “Pillole di fisica”, un format settimanale, racconta le vite dei grandi scienziati del XX secolo, avvicinando il pubblico alle loro storie umane.

- Spettacolo teatrale: “1927 monologo quantistico” è diventato un successo, attirando un vasto pubblico con le storie di fisici come Einstein, Dirac e Pauli.

- Nuovo monologo: Un’opera dedicata a Marie Curie, affiancata a Hedy Lamarr, celebra il loro contributo alla scienza e alla tecnologia.

Le donne nella fisica: storie e impatto emotivo

La realizzazione di un racconto sulle donne della fisica rappresenta un obiettivo a lungo perseguito. Presentare le loro storie insieme genera un impatto emotivo profondo, partendo dagli aspetti umani dei grandi fisici per favorire l’immedesimazione del pubblico. Il materiale raccolto deriva da anni di curiosità e ricerca, con l’obiettivo di rendere la fisica meno temuta e più apprezzata. Questo lavoro continua a ispirare, dimostrando come la scienza possa essere raccontata in modo coinvolgente e accessibile.Su quali basi si afferma che gli errori delle donne nella scienza siano giudicati più severamente?

Il capitolo introduce un punto cruciale riguardo alle difficoltà affrontate dalle scienziate, sostenendo che i loro errori vengano giudicati con maggiore severità. Questa è un’affermazione forte e potenzialmente vera, ma nel contesto del capitolo rimane priva di un fondamento esplicito o di un’analisi che ne dimostri la validità. Per comprendere appieno questa dinamica e valutarne la portata, sarebbe necessario approfondire la sociologia della scienza e gli studi di genere applicati agli ambienti accademici e di ricerca. Autrici come Evelyn Fox Keller o Londa Schiebinger hanno esplorato a fondo le strutture di potere e i bias (consci e inconsci) che possono influenzare la valutazione del lavoro scientifico in base al genere. Approfondire le loro analisi potrebbe fornire il contesto e le prove necessarie per sostenere o problematizzare l’affermazione del capitolo.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]