Contenuti del libro

Informazioni

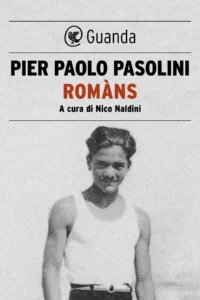

“Saggi sparsi” di Pier Pasolini è un tuffo diretto nella cultura italiana e nella società borghese degli anni in cui scrive, un periodo di grandi trasformazioni. Pasolini non fa sconti, analizza tutto: dalla necessità di un rinnovamento per i giovani e per l’educazione, alla critica feroce contro il moralismo ipocrita e l’industria culturale che corrompe arte e letteratura. Ti porta in giro per l’Italia, dal dibattito sull’autonomia friulana alla resistenza silenziosa di Napoli, passando per l’analisi della politica, della democrazia e della coscienza di classe che fatica a emergere. Parla del ruolo degli intellettuali, della televisione come strumento di omologazione, del corpo e del sesso nel cinema, sempre cercando l’autenticità contro il conformismo dilagante. È un libro che ti spinge a guardare la realtà senza filtri, a riconoscere la volgarità borghese e a cercare una via d’uscita da una modernità che spesso aliena e svuota. Un invito a non accettare i pretesti e a difendere i valori umani fondamentali.Riassunto Breve

La società e la cultura in Italia mostrano una forte necessità di rinnovamento, specialmente per le nuove generazioni. Si critica una tradizione ufficiale esaltata dalla propaganda, contrapposta a un’intelligenza giovanile europea vivace e libera, capace di adeguarsi alla storia. È importante un equilibrio tra cultura e vita sociale, con i giovani che devono approfondire il nuovo senso della vita con responsabilità. Serve moralità e contenuto, ma anche filologia e ricerca linguistica. La vera civiltà nasce da un’intensa esperienza umana. Il dolore civile, senza retorica, diventa coscienza di un amore che si estende alla sfera civile, riscoprendo valori come patria e solidarietà. Gli intellettuali hanno un ruolo essenziale, non ridotto alla propaganda. Il pensiero esistenzialista vede nella crisi moderna un’opportunità per rinnovare la dignità umana. Si discute l’autonomia regionale del Friuli, vista come rafforzamento dell’italianità ai confini, basata su coscienza critica. Si critica il sistema scolastico tradizionale, proponendo un’educazione che stimoli l’intelligenza e la curiosità attraverso la difficoltà, superando moralismo didattico e facilità menomante.Si esamina la condizione dell’infanzia, plasmata da intimidazioni esterne. L’educazione deve liberare l’individuo, promuovendo introspezione e pensiero critico, non dogmi. L’insegnante ideale è umano e stimola la critica. La politica democratica autentica è progressiva, superando retoriche. La scelta politica progressista è una necessità storica. Eventi storici complessi vengono strumentalizzati; serve giustizia oltre gli schieramenti. L’autonomia friulana è vista come autonomia di sinistra, che supera provincialismo e nazionalismo. Si nota l’immaturità politica di parte del proletariato italiano; serve una presa di coscienza. L’educazione è chiave per emancipare le masse. La poesia a scuola è strumento di coscienza linguistica e sviluppo critico. La cultura italiana è ancora borghese; serve una cultura nuova. L’intellettuale deve impegnarsi politicamente. Il neocapitalismo richiede una rigenerazione del comunismo come “partito dei poveri”. Aumentano i dislivelli sociali. I teddy boys sono prodotto del neocapitalismo rigido; si notano disuguaglianze territoriali. L’analisi di lettere di donne rivela persistente alienazione femminile e conformismo arcaico.Il tessuto sociale italiano è intriso di volgarità borghese, manifestata in ipocrisia, superficialità, conformismo e repressione. L’isteria mediatica su temi scabrosi rivela pregiudizio e ignoranza. Il moralismo ipocrita rimuove la complessità della vita sessuale. L’ossessione per sicurezza e possesso, simboleggiata dall’uomo armato, incarna paura e disprezzo per il sottoproletariato. La stampa perpetua stereotipi classisti. La televisione amplifica la volgarità borghese, omologando, bandendo il sacro, promuovendo conformismo e manipolando l’informazione. Intellettuali e artisti rischiano di essere contaminati. Figure come Papa Giovanni XXIII rappresentano un’eccezione, comunicando democrazia e umanità. È necessaria una rottura col conformismo per liberare energie.La cultura italiana contemporanea è segnata dall’influenza dell’industria culturale e da un malcostume diffuso. Premi letterari sono parte di questa industria, manipolati da logiche neocapitalistiche. Ritirarsi da tali premi è una protesta contro questa corruzione. Proteste simili si estendono al Festival di Venezia. Le contestazioni attuali sono criticate, viste come “guerra civile borghese” o “fascismo di sinistra” che reprime il dissenso. Gli intellettuali devono politicizzarsi per difendere autonomia e libertà creativa. Votare scheda bianca è un appello alla protesta. Il “caso Lavorini” è un esempio di moralismo e dissociazione, amplificato dai media, che porta a linciaggio morale e creazione di capri espiatori. Media e inquirenti hanno responsabilità nel fomentare intolleranza. Si delinea un quadro critico della cultura italiana, segnato da corruzione, conformismo e moralismo ipocrita che ostacola l’espressione autentica e la democrazia reale. Serve una protesta radicale e difesa dell’autonomia intellettuale.La società moderna è caratterizzata da pretesti che allontanano dalla vita reale, ridotta a “qualità di vita” imposta dal sistema. Questo genera sogni ideologici irrealizzabili o che intensificano l’aggressività del sistema. In Italia, un razzismo culturale nega espressione artistica a chi proviene da ambienti sottoproletari. In Africa, l’incontro con la modernità crea un vuoto spirituale e perdita di identità; il benessere occidentale non colma il vuoto ma distrugge culture. Alcune tribù resistono rifiutando la storia. Anche a Napoli si osserva resistenza passiva. Figure come Panagulis incarnano lotta per la libertà contro il potere oppressivo. La libertà sessuale improvvisa genera nevrosi e conformismo. Nelle donne, eccesso di libertà senza contenuto; negli uomini, obbligo di performance. Questo squilibrio può portare a fenomeni estremi. Si evidenzia una crisi della modernità con pretesti ideologici, ingiustizie, vuoti spirituali, nuove alienazioni, a cui si oppongono resistenze silenziose.Nel cinema, le forme letterarie si manifestano in elementi non verbali come l’evoluzione psicologica. Il cinema seleziona momenti, lasciando il resto implicito; questo passaggio psicologico è una forma non audiovisiva, interpretata dallo spettatore come la realtà. Il cinema procede per inclusioni ed esclusioni; la scelta è estetica e sociale. Le scelte registiche sulla rappresentazione erotica sono cambiate, da velate a esplicite, riflettendo uno sforzo espressivo nei limiti sociali. La rappresentazione esplicita del sesso emerge dalla crisi culturale degli anni Sessanta, dove il corpo si impone come unica realtà preservata contro la derealizzazione borghese. Il corpo popolare diventa protagonista, simbolo di realtà fisica autentica. La rappresentazione del corpo nudo e del sesso è provocazione contro ipocrisia e moralismo. Nonostante la liberalizzazione sessuale promossa da un potere permissivo, è una falsa libertà, imposta e consumistica, che trasforma la liberazione in obbligo nevrotico, alienando dall’individuo la propria realtà corporea. La vera realtà fisica sembra svanita anche tra i giovani.Riassunto Lungo

1. L’Alba di una Nuova Civiltà

Rinnovamento culturale e nuove generazioni

In un periodo di grandi cambiamenti culturali in Europa, si sente forte in Italia il bisogno di un rinnovamento profondo, soprattutto tra i giovani. In Europa sta nascendo spontaneamente una nuova cultura, che va oltre gli interessi politici, ma è strettamente legata ai cambiamenti sociali ed economici del nostro tempo. La cultura italiana partecipa a questo movimento, spinta dalla fiducia e dall’entusiasmo per un ideale di civiltà condiviso con gli altri paesi europei.La tradizione come trasformazione e il ruolo dei giovani

La tradizione non è vista come qualcosa che ci blocca, ma come un processo continuo di cambiamento. Si critica l’idea di tradizione usata dalla propaganda, contrapponendovi una nuova generazione europea piena di idee, libera e capace di adattarsi ai cambiamenti storici con azioni di liberazione. Si spera in un equilibrio tra cultura e vita di tutti i giorni, e si invita i giovani a non dimenticare il nuovo modo di vivere emerso dalle recenti rivoluzioni, ma ad approfondirlo con impegno e serietà.Moralità, filologia e l’esperienza umana

Si sente la necessità di dare importanza alla moralità e ai contenuti, senza però dimenticare la filologia e lo studio della lingua. Una vera civiltà nasce dall’esperienza intensa delle persone, sia come singoli che come gruppo. Per questo, è importante studiare attentamente la letteratura attraverso la filologia, per capire bene il linguaggio che usa. Il dolore causato dai problemi della società, quando non è solo retorica, ci fa capire che abbiamo bisogno di un amore che vada oltre noi stessi e arrivi alla società, riscoprendo valori importanti come la patria e la solidarietà.Il ruolo degli intellettuali e la riflessione esistenzialista

Il compito degli intellettuali non deve essere solo fare propaganda. Il loro lavoro è fondamentale per la civiltà e devono usare le loro competenze specifiche per contribuire al suo sviluppo. Si guarda al pensiero esistenzialista e si vede in Leopardi un anticipatore di queste idee. La crisi del mondo moderno è vista come un’occasione per dare nuova importanza alla dignità umana, attraverso una consapevolezza lucida e sofferta della realtà.L’autonomia del Friuli e l’identità culturale

In Italia, si parla dell’autonomia del Friuli, sottolineando la sua particolare identità linguistica e culturale, diversa da quella di Pordenone, che è vista come un’area dove si parla una lingua veneta isolata dal contesto friulano. L’autonomia del Friuli è considerata un modo per rafforzare l’italianità nelle zone di confine, basandosi su una consapevolezza critica e non su un semplice attaccamento affettivo.Critica al sistema scolastico e proposta educativa

Infine, si critica il sistema scolastico tradizionale, proponendo un’educazione che stimoli l’intelligenza e la curiosità degli studenti attraverso la difficoltà e la scoperta, superando gli errori di un moralismo esagerato e di un’eccessiva facilità che non aiuta a crescere. L’obiettivo è formare persone consapevoli e capaci di costruire una civiltà nuova, basata su una profonda conoscenza della storia e dell’esperienza umana.Ma è davvero il “dolore causato dai problemi della società” la via maestra per riscoprire valori come “patria e solidarietà”, o non rischiamo di cadere in un appello emotivo semplicistico e potenzialmente manipolatorio?

Il capitolo sembra suggerire un legame causale diretto tra il “dolore causato dai problemi della società” e la riscoperta di valori come “patria e solidarietà”. Ma è davvero così lineare? Non rischiamo di semplificare eccessivamente la complessità delle emozioni sociali e il modo in cui vengono indirizzate? Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire la psicologia delle emozioni collettive, la sociologia del nazionalismo e la storia delle ideologie politiche che hanno fatto appello alle emozioni per mobilitare le masse. Autori come Elias Canetti e Benedict Anderson potrebbero offrire spunti interessanti.2. Radiografia della Società Italiana

Infanzia ed educazione

Si analizza come l’ambiente esterno plasmi negativamente i bambini, soffocandone la vera natura attraverso intimidazioni. Si afferma che l’obiettivo dell’educazione dovrebbe essere liberare l’individuo da questi condizionamenti. Invece di imporre regole e uniformità, l’educazione dovrebbe promuovere l’introspezione e la capacità di pensare in modo critico. L’insegnante ideale è descritto come una figura umana e fallibile, capace di stimolare gli studenti a mettere in discussione le convenzioni e a superarle.Politica e democrazia

La riflessione si sposta sul tema della politica, in particolare sul concetto di democrazia. Si sostiene che una vera democrazia deve essere progressista e andare oltre le semplici ripetizioni di principi e le contraddizioni ideologiche. La scelta politica progressista viene presentata come una necessità storica, basata su valori umani e sulla capacità di confrontarsi e cambiare idea.L’eccidio di Porzûs e la giustizia

Viene poi affrontato un evento storico complesso come l’eccidio di Porzûs. Si mette in luce come questo evento sia stato spesso utilizzato in modo strumentale dalle diverse parti politiche. Si sottolinea l’importanza di una giustizia che vada al di là degli schieramenti e che riconosca la dimensione spirituale umana in tutti, anche in chi ha commesso azioni terribili. Si propone quindi un approccio che superi le interpretazioni ideologiche di parte.Autonomia friulana

Si passa poi a discutere dell’autonomia del Friuli, analizzando le diverse interpretazioni e ragioni che motivano questo movimento. Si suggerisce un’idea di autonomia di sinistra, che non sia chiusa in logiche provinciali o nazionalistiche, ma che si inserisca in una visione più ampia e orientata al progresso.Coscienza di classe e proletariato

Successivamente, l’attenzione si concentra sulla coscienza di classe, evidenziando come una parte consistente della classe lavoratrice italiana non abbia ancora raggiunto una piena consapevolezza politica. Si distingue tra un proletariato consapevole della propria condizione e uno che invece subisce l’influenza delle idee della borghesia dominante. Si evidenzia come sia fondamentale sviluppare questa coscienza per realizzare un vero progresso sociale. L’educazione, sia politica che pedagogica, viene indicata come lo strumento principale per liberare le masse e costruire una democrazia autentica.La poesia nella scuola

Si rivaluta il ruolo della poesia nell’educazione scolastica, considerandola uno strumento per sviluppare la consapevolezza linguistica e il pensiero critico. Si vuole superare l’idea che la poesia sia solo una questione culturale o sentimentale. Si propone un insegnamento che valorizzi la lingua viva, l’esperienza personale degli studenti e che promuova la capacità di esprimersi e di guardarsi dentro.Cultura italiana e ruolo dell’intellettuale

Si analizza la cultura italiana, definendola ancora borghese nonostante le critiche e i tentativi di cambiamento. Si riconosce l’esistenza di una letteratura che denuncia i problemi, ma si auspica la nascita di una cultura veramente nuova, che vada oltre i limiti della società borghese. Si invita l’intellettuale a impegnarsi politicamente e a rinunciare a privilegi personali per contribuire alla creazione di una cultura progressista.Neocapitalismo e rigenerazione del comunismo

Si esaminano le conseguenze del neocapitalismo sul pensiero marxista, suggerendo una rilettura del comunismo come “partito dei poveri”. Si nota come le differenze sociali stiano aumentando e si sottolinea la necessità di trovare nuovi metodi di analisi critica per comprendere la complessità della società attuale.Teddy boys, delinquenza giovanile e condizione femminile

Infine, si analizza il fenomeno dei teddy boys, interpretandolo come un prodotto di una società neocapitalistica con una morale rigida. Si mette in luce la differenza tra la delinquenza giovanile del Nord e del Sud Italia, individuando cause sociali diverse e un aumento delle disuguaglianze tra territori. In conclusione, si riflette sulla lingua italiana e sulla persistente condizione di alienazione della donna. Attraverso l’analisi di lettere scritte da donne italiane, si evidenzia come, nonostante un’apparente modernità, emergano ancora un conformismo tradizionale e problematiche sociali profonde.Ma è davvero così semplice superare le “interpretazioni ideologiche di parte” e raggiungere una giustizia oggettiva e “spirituale”, come suggerisce il capitolo?

Il capitolo sembra presupporre che esista una dimensione “spirituale umana” universalmente riconoscibile e che questa possa essere la chiave per superare le divisioni ideologiche e raggiungere una giustizia superiore. Tuttavia, la nozione di “spiritualità” è intrinsecamente soggettiva e culturalmente variabile. Per rispondere adeguatamente a questa domanda, sarebbe utile esplorare più a fondo la filosofia della giustizia e le diverse teorie etiche, studiando autori come Martha Nussbaum o Alasdair MacIntyre, che hanno affrontato le complessità della morale e dei valori in contesti sociali e politici diversi.3. Anatomia della Volgarità Borghese Italiana

Il tessuto sociale italiano è profondamente segnato da una volgarità borghese che si diffonde in ogni ambito, sia pubblico che privato. Questa volgarità si manifesta in diversi modi, come l’ipocrisia nei valori morali, la superficialità nel modo di pensare, l’adesione passiva alle convenzioni sociali e la difficoltà a esprimere in modo autentico la propria umanità.L’Isteria Mediatica e la Sessualità Deviante

Un esempio chiaro di questa volgarità si può notare nell’eccessiva reazione dei media quando vengono trattati argomenti legati alla sessualità non convenzionale. Sia i giornali di orientamento conservatore che quelli progressisti utilizzano toni simili, mostrando un comune pregiudizio e mancanza di conoscenza. Questo moralismo falso è il sintomo di una società che preferisce ignorare la complessità della vita sessuale, scegliendo di nascondersi dietro a regole sociali rassicuranti ma vuote.Ossessione per la Sicurezza e Disprezzo Classista

Un’altra espressione della mentalità borghese si trova nell’eccessiva importanza data alla sicurezza e al possesso di beni materiali, come dimostra chi mostra in modo ostentato un’arma. La figura dell’uomo armato, che trasmette inquietudine e repulsione, rappresenta la paura per ciò che è diverso e il disprezzo per le classi sociali più povere. Questo atteggiamento di superiorità classista e razzista è alimentato dai media, che raramente presentano un’immagine rispettosa e realistica delle classi meno fortunate, continuando a diffondere stereotipi e pregiudizi.La Televisione come Strumento di Omologazione

La televisione, un potente mezzo per rendere tutti uguali culturalmente, amplifica e diffonde questa volgarità tipica della borghesia. La televisione trasforma qualsiasi contenuto in un prodotto facile da consumare e che non disturba, eliminando ogni aspetto autentico o che possa suscitare vero scandalo. La televisione diventa il portavoce di un potere che controlla le informazioni in modo autoritario, escludendo qualsiasi opinione diversa e promuovendo un conformismo che opprime la libertà di pensiero. Anche intellettuali e artisti, quando entrano a far parte del mondo televisivo, rischiano di essere contagiati da questa volgarità, perdendo la loro originalità e capacità di critica.Papa Giovanni XXIII: Un’Eccezione Umanista

Al contrario di questa tendenza generale, figure come Papa Giovanni XXIII rappresentano un caso diverso. Grazie al suo modo di fare umile e alla sua capacità di usare l’umorismo, è riuscito a comunicare un messaggio di democrazia e di rispetto per l’umanità, superando le rigidità e le ipocrisie della cultura borghese presente nella Chiesa. Il suo esempio dimostra che è possibile un approccio differente, basato sulla sincerità e sull’apertura verso il mondo contemporaneo.Necessità di un Cambiamento Radicale

In conclusione, la società italiana si trova prigioniera di una volgarità borghese che ostacola ogni autentica espressione culturale e umana. È necessario un cambiamento profondo, un rifiuto delle convenzioni sociali e della falsità, per liberare le energie vitali e intellettuali del paese e costruire una società più vera e giusta.È davvero la libertà sessuale la radice del terrorismo nella società moderna, o tale affermazione non necessita di maggiori prove a supporto?

Il capitolo sembra suggerire una connessione causale diretta tra l’aumento della libertà sessuale e l’insorgere del terrorismo, soprattutto tra i giovani. Tuttavia, un legame così diretto appare discutibile e forse eccessivamente semplicistico. Per comprendere meglio le radici del terrorismo e delle “nuove nevrosi” nella società moderna, sarebbe utile esplorare in modo più approfondito le dinamiche psicologiche e sociali complesse che influenzano questi fenomeni. Approfondimenti in psicologia sociale, sociologia della devianza e studi sulla cultura giovanile potrebbero offrire una prospettiva più articolata e meno affrettata sulle cause del disagio contemporaneo. Autori come Bauman e Sennett potrebbero fornire utili strumenti concettuali per analizzare le trasformazioni della società moderna e le loro ripercussioni sulla psiche individuale e collettiva.6. L’Estetica dell’Inclusione e dell’Esclusione: Corpo, Società e Cinema

Forme narrative nel cinema

Nel cinema, le tecniche narrative vanno oltre le parole e le immagini. Elementi come i cambiamenti psicologici dei personaggi diventano strumenti narrativi potenti. La critica che analizza la struttura dei film rende evidenti questi aspetti nascosti, anche se a volte in modo teorico. Proprio come accade nella vita reale, un film non mostra ogni singolo momento dell’esistenza di un personaggio, ma seleziona solo quelli più importanti. Quello che accade tra una scena e l’altra, i passaggi psicologici non mostrati direttamente, sono parte del linguaggio cinematografico. Lo spettatore li interpreta, un po’ come fa quando cerca di capire la realtà che lo circonda.Inclusione ed esclusione come scelte estetiche

Il linguaggio del cinema e il modo in cui percepiamo la realtà si assomigliano molto, soprattutto per ciò che non viene mostrato direttamente. Il cinema, come la realtà, funziona scegliendo cosa includere e cosa lasciare fuori. La prima decisione importante per chi fa un film è proprio questa: cosa mostrare e cosa no. Questa scelta non è solo artistica, ma anche sociale, perché dipende dal pubblico a cui il film è destinato e dal periodo storico in cui viene realizzato.Il corpo e l’erotismo sullo schermo: un esempio di inclusione/esclusione

Se pensiamo a come vengono rappresentate le scene d’amore al cinema, vediamo come le scelte su cosa mostrare e cosa nascondere sono cambiate nel tempo. In passato, si preferiva suggerire piuttosto che mostrare in modo esplicito. Oggi, invece, si tende a includere sempre più dettagli, arrivando a rappresentare il sesso in modo molto chiaro. Queste scelte sono estetiche, ma riflettono anche il desiderio di esprimersi in un certo modo, tenendo conto dei limiti imposti dalla società.La crisi culturale e la liberazione del corpo

La rappresentazione esplicita del sesso nel cinema di oggi nasce da un cambiamento culturale avvenuto negli anni Sessanta. In quel periodo, il corpo è diventato centrale, quasi l’unica cosa considerata autentica, in contrasto con una società borghese percepita come falsa e superficiale. Il corpo delle persone comuni, in particolare, è diventato simbolo di una realtà concreta e genuina, in un’epoca dominata dal consumismo e da mode passeggere.Il corpo popolare come provocazione

Mostrare il corpo nudo e il sesso diventa quindi un modo per esprimere questa realtà corporea popolare, una sfida all’ipocrisia della borghesia e al moralismo tradizionale. Anche se oggi sembra esserci più libertà sessuale, promossa da un sistema che apparentemente permette tutto, in realtà si tratta di una libertà finta, imposta e legata al consumo. Questa falsa libertà trasforma la liberazione sessuale in un nuovo obbligo, che allontana ancora di più le persone dalla loro vera realtà fisica. La spontaneità e la gioia del corpo, un tempo rappresentate dal corpo popolare, sembrano scomparse, anche tra i giovani.Ma è davvero convincente ridurre la complessità dell’evoluzione della rappresentazione del corpo e dell’erotismo nel cinema a una semplice dicotomia tra “liberazione autentica” degli anni ’60 e “falsa libertà” consumistica odierna?

Il capitolo presenta una visione forse eccessivamente schematica del rapporto tra cambiamenti culturali, rappresentazione del corpo e consumismo. L’idea che la rappresentazione esplicita del corpo nel cinema contemporaneo sia unicamente il risultato di una “falsa libertà” imposta dal consumismo potrebbe trascurare altre dinamiche socioculturali e artistiche. Per approfondire questa tematica, sarebbe utile esplorare studi sociologici sulla cultura di massa e sull’evoluzione delle forme espressive nel cinema. Autori come Roland Barthes, con le sue analisi semiologiche della cultura popolare, o studiosi di cinema che si sono concentrati sull’evoluzione dei generi cinematografici e delle convenzioni narrative, potrebbero offrire prospettive più articolate e sfumate.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]