Contenuti del libro

Informazioni

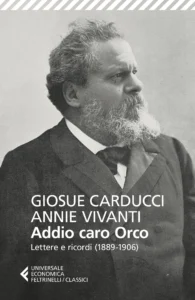

“Poesie” di Giosuè Carducci non è solo una raccolta di versi, ma un viaggio pazzesco nella vita e nelle idee di un gigante della letteratura italiana. Partendo dalla sua infanzia tra Versilia e Maremma, seguiamo Carducci attraverso gli studi a Pisa e l’impegno per il classicismo con gli “Amici pedanti”. La sua carriera a Bologna è centrale, dove insegna e scrive, mescolando il dolore personale per i lutti familiari con l’impegno politico del Risorgimento e le battaglie civili contro l’oscurantismo e il potere papale, come si vede nell’audace Inno a Satana. Attraverso le pagine, esploriamo paesaggi italiani, dalla Val d’Arno a Roma, dalle Alpi alla pianura bolognese, che non sono solo sfondi ma specchi dell’anima del poeta e della storia d’Italia. Carducci rivive l’eco dell’antica Roma e della Grecia, confrontandole con i vizi del presente, e celebra figure come Mazzini o gli eroi della Rivoluzione francese. Le sue raccolte, come Levia gravia, Rime nuove e Odi barbare, mostrano una ricerca continua tra forma classica e temi moderni, tra rabbia civile e malinconia privata. È un libro che ti fa sentire la passione per la storia, l’arte e la libertà, con versi che restano impressi.Riassunto Breve

Giosuè Carducci nasce nel 1835 e trascorre l’infanzia in Toscana, in una famiglia con un padre medico e con idee politiche che portano a spostamenti. Studia con i padri Scolopi e poi a Pisa, dove si laurea e fonda con amici il gruppo degli “Amici pedanti” per difendere la tradizione classica contro il romanticismo sentimentale. Inizia a pubblicare versi da giovane con la raccolta “Rime” nel 1857. Lutti familiari lo portano a lavorare come insegnante e curare edizioni. Nel 1859 sposa Elvira Menicucci. Partecipa al Risorgimento e nel 1860 ottiene la cattedra all’Università di Bologna, dove insegna a lungo. Questo periodo è di grande impegno didattico, poetico e di studio, con attenzione alla cultura europea. Prende posizioni pubbliche su temi politici, come la questione romana, e scrive l’inno “A Satana”, subendo sospensioni. Anni dopo, lutti e relazioni segnano la sua vita. Dopo l’incontro con i sovrani nel 1878, la sua posizione politica cambia verso un sostegno alla monarchia come simbolo di unità nazionale, diventando una figura centrale nella cultura italiana. Viene nominato senatore nel 1890 e appoggia la politica di Crispi. Affronta problemi di salute e polemiche. Carducci è anche uno studioso importante, saggista ed editore, seguendo il metodo della Scuola storica. La sua opera di studio copre vari autori e periodi della letteratura italiana. La produzione poetica è vasta, raccolta in edizioni canoniche come “Juvenilia”, “Odi barbare”, “Rime nuove”. “Juvenilia” contiene componimenti giovanili che mostrano la difesa dei classici, la polemica letteraria e temi personali/politici. Si osserva il dolore per la morte del fratello, avvenuta per suicidio, e la riflessione sulla vita e la morte, paragonando la vita a una nave in tempesta. Si desidera possedere le qualità morali di poeti come Parini, l’anima riservata, l’ingegno indomabile, l’ira per i vili, la parola sincera, scegliendo una vita austera e una morte non celebre. Si critica il degrado morale e civile dell’età moderna, contrapposto all’eroismo e alla virtù di figure come Catone e Attilio Regolo nell’opera di Metastasio. Si lamenta che figure come Alfieri e Monti non ricevano il giusto riconoscimento in un’epoca debole e superficiale, dominata da critici corrotti. Si esalta la figura di Pietro Giordani, studioso e difensore del classicismo e della libertà, perseguitato dalla Chiesa e dai tiranni. Si critica la poesia contemporanea, definita languida e priva di originalità, invitando i poeti a smettere i lamenti. Si descrive il potere di Roma come malvagio e sanguinario, criticando l’uso del nome di Cristo per giustificare la violenza e invocando la punizione divina sulla Chiesa e il suo capo. La raccolta *Levia gravia* (1861-1871) mescola temi leggeri e gravi, nati da esperienze dolorose e ricerca stilistica. Un testo introduttivo segna il distacco dalle speranze giovanili dopo lutti. L’inno *A Satana* è separato. La raccolta include poesie nostalgiche, visioni storiche e testi politici di rabbia e denuncia contro la repressione. Un esempio di dolore privato è il sonetto *Per Val d’Arno*, che ricorda il luogo della morte del fratello. Un esempio di impegno civile è l’ode *Dopo Aspromonte*, che esprime rabbia per i tiranni e auspica libertà, criticando Rattazzi e Napoleone III e celebrando Garibaldi. Satana rappresenta un principio vasto di materia, spirito, ragione e senso, re del convito e simbolo di vita e gioia, in contrasto con Geova e Michele. Si manifesta nel vino, nel verso che sfida il potere, nelle antiche divinità pagane, tra le streghe, negli alchimisti e nei luoghi religiosi, portando la poesia classica e la ribellione (Arnaldo da Brescia, Wycliffe, Hus, Savonarola, Lutero). L’umanità è invitata a liberarsi dalla superstizione. La locomotiva è un simbolo del trionfo di Satana e del progresso inarrestabile. Questo spirito di opposizione e celebrazione del progresso si ritrova nella satira politica e sociale. Si evoca la valle del Tevere, legata alla storia antica di Roma, contrapponendo la gloria passata alla schiavitù sotto il dominio papale e invocando la liberazione di Roma. Si ricorda il coraggio popolare nella rivolta di Bologna del 1848, contrapposto alla viltà attuale. Si critica l’inerzia del popolo italiano. Si spinge la forza creativa a cercare ideali di bellezza e gloria nella storia antica e medievale. L’Italia unita mostra una politica cauta, una classe dirigente criticata, inefficacia militare e superficialità culturale, con il popolo in difficoltà. Si osserva l’astuzia appresa da Machiavelli. Figure come Giuseppe Mazzini sono punti fermi, esule solitario con la visione di una “terza Italia” del popolo. La contemplazione del paesaggio umbro e della sua storia porta a un senso di armonia e speranza, con un possibile gesto di riconciliazione verso il Papa. La raccolta “Rime nuove” (1861-1887) mescola testi giovanili e maturi, divisi in nove libri. Include “Alla rima” (difesa della forma), “Congedo” (il poeta artigiano), “Ça ira” (sonetti sulla Rivoluzione francese). I temi sono polemica, storia, affetti privati, con tendenza alla riflessione e al ricordo. “Il Sonetto” ripercorre la storia del sonetto italiano attraverso grandi poeti. “Funere mersit acerbo”, dopo la morte del figlio Dante, usa riferimenti classici per esprimere dolore personale, rivolgendosi al fratello morto anni prima. Si ammira Dante poeta, ma si criticano le sue idee politiche e religiose, affermando che il canto del poeta sopravvive alle istituzioni e credenze (“Muor Giove, e l’inno del poeta resta”). Si cerca pace nella poesia di Petrarca, interrotta dal richiamo politico (“Italia e Roma”). Viaggiando verso Ferrara, la città è vista come centro della poesia epica, che riaccende la luce delle “immortali fantasie”. Martin Lutero affronta e vince diavolo e papa, mostrando fortezza, ma con stanchezza finale. Il ritorno a luoghi d’infanzia porta a riflettere sul percorso della vita e sull’avvicinarsi della fine, trovando pace nel paesaggio lontano. La natura mostra un ciclo di rinascita, contrastando con la definitività della morte umana. Un senso di tristezza e perdita pervade l’animo, legato all’inverno, a ricordi malinconici e a dolori personali. Anche la primavera non riesce a dissipare la tristezza; il mondo diventa un cimitero, con l’immagine della morte che oscura la vitalità. Paesaggi autunnali con nebbia e odore di vino si contrappongono a visioni di primavera e dell’antica Grecia, desiderando un ritorno ideale alla bellezza antica. Un ricordo d’infanzia porta al confronto improvviso con la morte e il nulla. Il viale di cipressi richiama l’infanzia e la nonna, cercando pace nel passato ma richiamati dai doveri. La pianura bolognese è luogo di poesia e sogni. Le montagne della Carnia evocano un ideale di virtù e libertà del comune rustico medievale. Il settembre 1792 è un momento epico della Rivoluzione francese, ripercorso in un ciclo di sonetti (“Ça ira”) che celebra la volontà popolare e collega la Rivoluzione ai movimenti di indipendenza europei, respingendo interpretazioni moderate. Si ritrae la mobilitazione patriottica e la battaglia di Valmy. Le “Odi barbare” mirano a riprodurre metri classici senza rima, usando il mondo antico per temi storici e contemporanei. Un testo narra la sepoltura di Alarico nel Busento. Un altro descrive le Terme di Caracalla, contrapponendo la grandezza dell’antica Roma all’indifferenza moderna e invocando la dea Febbre. La città in inverno al tramonto evoca la memoria dei secoli passati e un desiderio per la bellezza antica e le stagioni calde. Si cerca una figura regale nei canti dei poeti, collegandola a tradizioni antiche e alla bellezza dell’arte italiana. Una scena in stazione in una mattina d’autunno descrive la partenza di una persona cara (Lidia), con immagini di pioggia, nebbia, rumori lugubri e un senso di perdita e noia infinita. Un sogno d’estate riporta immagini della madre e del fratello, svanendo al risveglio. Le figlie Lauretta e Bice riempiono la casa. Si riflette sulla vita di una figlia che lascia la casa per sposarsi, augurandole amore e fede. Si ricordano gli anni dell’infanzia della figlia e la conquista dell’arte. Ci si chiede se sarà dolce rivivere il passato nei nipoti o lottare fino alla fine, chiedendo alla figlia di guidare il passaggio alla morte. Una nevicata copre la città, spegnendo i rumori; uccelli sui vetri sono visti come spiriti di amici scomparsi, presagio di riposo nell’ombra. Una ballata narra l’amore lontano e la morte del trovatore Jaufré Rudel. Una poesia si rivolge a una donna (Annie), paragonando eventi naturali alla poesia e al cuore che risponde ai suoi occhi. Un testo politico commenta notizie dalla Tessaglia, criticando il “Turco” e l’inerzia dei re cristiani. La richiesta di nuova poesia trova il poeta a Gressoney, dove la vista del torrente Lys ispira riflessioni sulla brevità del pensiero umano rispetto ai grandi poeti e sul confronto tra il Lys e l’Arno, meditando sulla confusione nel nulla per poi tornare a Petrarca. La partenza di Annie Vivanti genera un’elegia alpina, dove figure naturali interrogano sulla sua sorte, e il poeta afferma che la sua immagine vive in lui, anche se poi la visione si dissolve lasciandolo solo. Una scena autunnale presso una Certosa descrive la caduta di una foglia come il passaggio di un’anima; la nebbia avvolge il paesaggio, ma l’irruzione del sole rischiara il mattino; di fronte all’avvicinarsi dell’inverno e della morte, si invoca la luce e il canto della poesia (Omero). Il poema finale di *Rime e ritmi* è uno stornello, “Fior tricolore”, la cui data è incerta e il cui titolo è stato cambiato da “O dolce amore”, forse per privilegiare un tema patriottico. L’immagine delle stelle che tramontano nel mare e dei canti che si spengono è vista come una chiusura potente dell’opera poetica, culminando nel “fior tricolore” come una sorta di “aurora notturna” della poesia.Riassunto Lungo

1. Il cammino di Giosuè Carducci

Giosuè Carducci nasce nel 1835 a Valdicastello. Trascorre l’infanzia tra la Versilia e la Maremma, crescendo in una famiglia dove il padre, medico e “carbonaro”, possiede una ricca biblioteca che stimola le sue prime letture variegate. La famiglia è costretta a spostarsi a causa delle idee politiche del padre, un’esperienza che segna la sua giovinezza. Carducci inizia a scrivere versi fin da giovane, mostrando subito un talento precoce per la poesia.Formazione e prime esperienze letterarie

Studia con i padri Scolopi, dove sviluppa una profonda passione per i classici, e prosegue la sua formazione alla Scuola Normale di Pisa, laureandosi in filosofia e filologia. Durante gli anni universitari, fonda con alcuni amici il gruppo degli “Amici pedanti”, un circolo letterario che si propone di difendere la tradizione classica italiana in polemica con il romanticismo sentimentale allora in voga. Pubblica la sua prima raccolta di “Rime” nel 1857, segnando il suo debutto nel panorama letterario. La morte del fratello e successivamente del padre lo costringe ad assumersi responsabilità familiari, lavorando come insegnante e collaborando con editori per curare edizioni di testi.La carriera universitaria e l’impegno civile

Nel 1859 sposa Elvira Menicucci, dalla quale avrà cinque figli. In questi anni partecipa attivamente alle vicende politiche del Risorgimento, esprimendo con forza le sue posizioni sia in poesia che attraverso la rivista “Il Poliziano”. Il 1860 segna una svolta importante nella sua carriera: ottiene la cattedra di Letteratura Italiana all’Università di Bologna, incarico che manterrà fino al 1904. Questo lungo periodo bolognese è caratterizzato da un intenso impegno didattico, da una vasta produzione poetica e da profondi studi, con un’apertura crescente verso la cultura europea. Non esita a prendere posizioni pubbliche su questioni politiche cruciali, come la questione romana, e compone opere che suscitano dibattito, come l’inno “A Satana”. Le sue idee e il suo attivismo gli causano anche sospensioni dall’insegnamento.Gli anni della maturità e il riconoscimento

Gli anni successivi sono segnati da lutti familiari che colpiscono duramente la sua vita personale e da relazioni affettive che influenzano la sua sensibilità. Nel 1878, dopo un significativo incontro con i sovrani Umberto e Margherita, la sua posizione politica evolve gradualmente, arrivando a vedere nella monarchia un simbolo capace di rappresentare l’unità nazionale. Questa evoluzione lo porta a diventare una figura sempre più centrale nella vita culturale e civile italiana, riconosciuto e rispettato a livello istituzionale. Collabora con importanti giornali, intraprende viaggi che arricchiscono la sua esperienza e continua incessantemente a scrivere. Nel 1890 viene nominato senatore del Regno e negli anni successivi sostiene la politica di Francesco Crispi. Nonostante i problemi di salute che iniziano a manifestarsi e le polemiche che le sue idee continuano a suscitare, il suo ruolo pubblico e la sua attività intellettuale rimangono di primaria importanza.L’opera di Carducci: studioso e poeta

Oltre all’attività poetica e all’impegno civile, Carducci è un importantissimo studioso, saggista ed editore, seguendo il rigoroso metodo della Scuola storica. La sua vasta opera critica comprende studi fondamentali su vari autori e periodi della letteratura italiana, dimostrando una profonda conoscenza e un approccio scientifico ai testi. La sua produzione poetica, che lo consacrerà come uno dei maggiori poeti italiani del suo tempo, è raccolta in diverse edizioni, tra cui spiccano le raccolte considerate canoniche come “Juvenilia”, “Odi barbare”, e “Rime nuove”. La raccolta “Juvenilia”, in particolare, contiene componimenti giovanili che riflettono la sua iniziale difesa dei classici e le polemiche letterarie dell’epoca, accanto a temi di carattere personale e politico che preannunciano la sua evoluzione futura. Un sonetto presente in questa raccolta, dedicato all’amico Enrico Nencioni, descrive la ricerca di pace e rifugio nella natura e nella poesia, un tentativo turbato però dalla lontananza degli affetti, un testo che fu oggetto di dibattiti critici sulla sua lingua e le immagini utilizzate.Come si concilia il Carducci “carbonaro” e autore di “A Satana” con il senatore del Regno sostenitore di Crispi, e perché il capitolo non approfondisce questa apparente trasformazione?

Il capitolo accenna a un’evoluzione politica di Carducci, dal radicalismo giovanile all’adesione alla monarchia e al sostegno a Crispi, ma non ne esplora a fondo le ragioni e il contesto. Questa trasformazione è uno degli aspetti più dibattuti della sua figura e meriterebbe un’analisi più approfondita per comprenderne le motivazioni, siano esse ideologiche, pragmatiche o legate a specifici eventi storici. Per colmare questa lacuna, è essenziale studiare la storia politica dell’Italia post-unitaria e il ruolo degli intellettuali nel nuovo Stato. Approfondire le biografie critiche di Carducci e i suoi stessi scritti politici dell’epoca può fornire gli strumenti necessari per valutare la coerenza o le contraddizioni di questo percorso.2. La Rotta Verso la Scogliera Bianca

La primavera porta il rifiorire della natura, ma non il ritorno di chi è scomparso. Un anno dopo, si osserva ancora il luogo dove un fratello, morto suicida a ventun anni, sedeva prima di andarsene. La noia della vita lo ha portato a questa scelta estrema. Mentre gli uccelli cantano e il borgo festeggia la Pasqua, il suo corpo è ora coperto dalla terra. La sua morte è avvenuta con calma, quasi serenità, dopo aver salutato i genitori, mostrando una forza d’animo inaspettata di fronte alla fine.La Vita come Tempesta

La vita appare come una nave che naviga sola in acque agitate, circondata dal pianto dei gabbiani e dal fragore delle onde e dei fulmini. Le memorie si volgono indietro con tristezza verso un passato ormai lontano. Le speranze sono vinte e si abbattono come un remo spezzato dalla furia degli elementi. Nonostante la violenza della tempesta, lo spirito rimane saldo sulla poppa. Guarda il cielo e il mare, spingendo avanti la nave e i suoi compagni disperati verso un destino oscuro, verso la scogliera bianca della morte.

L’Esempio Morale

Non si aspira a eguagliare la grandezza poetica di figure come Parini, noto per aver criticato con i suoi versi i potenti incapaci e per aver riportato in auge la poesia civile. Piuttosto, il desiderio è quello di possedere le sue qualità morali. Queste includono un’anima riservata, un ingegno indomabile, un’ira e un disprezzo sinceri per i vili. Si aggiunge anche l’importanza di una parola sempre onesta e diretta. Si sceglie così di vivere una vita austera e di affrontare una morte che, pur non essendo celebre, segue l’esempio di integrità morale.

È davvero la “noia della vita” l’unica causa sufficiente per una “scelta estrema”, e si può parlare di “forza d’animo” di fronte alla morte volontaria?

Il capitolo presenta la decisione del suicidio come diretta conseguenza della “noia della vita”, e descrive l’atto con termini che suggeriscono calma e forza. Questa visione rischia di semplificare eccessivamente un fenomeno complesso e doloroso. La psicologia e la sociologia offrono prospettive ben più articolate sulle cause del suicidio, che raramente si riducono a un singolo fattore come la noia, coinvolgendo invece interazioni complesse tra salute mentale, contesto sociale, biologia e storia personale. Per comprendere meglio la complessità di questi temi, è utile approfondire gli studi sulla depressione, i disturbi dell’umore e le analisi sociologiche del suicidio, come quelle condotte da Durkheim.3. Virtù del Passato Contro Vizi del Presente

L’epoca attuale mostra un declino nella moralità e nei valori civili. Questo si vede chiaramente anche nel teatro, che spesso mette in scena crimini e azioni vergognose. Questa situazione è molto diversa dall’eroismo e dalla virtù che si trovavano in passato. Sembra che le grandi qualità di un tempo non vengano più apprezzate oggi. Dove prima c’erano forza e intenti nobili, ora prevalgono debolezza e cose superficiali.

La virtù di Metastasio ignorata

L’opera di Pietro Metastasio, per esempio, presenta personaggi che incarnano grandi virtù. Figure come Catone e Attilio Regolo mostrano forti qualità romane. Sono capaci di dominare le cattive intenzioni e di purificare l’animo. Tuttavia, queste virtù non sono valorizzate nell’era attuale, che sembra concentrata su ideali diversi e meno nobili. L’epoca moderna non riesce a vedere l’importanza e la bellezza di questi esempi di forza morale.

L’ingratitudine verso Alfieri

Allo stesso modo, Vittorio Alfieri, un grande autore di tragedie, non riceve il riconoscimento che merita. L’epoca attuale, che si dimostra ingrata, preferisce gli autori stranieri e ignora la sua importante opera. Questo periodo storico è debole e si nutre di cose inutili, sprofondando nella bassezza. Quando prevalgono pensieri meschini e viltà, diventa impossibile capire la vera importanza del lavoro di Alfieri. Il suo genio viene semplicemente trascurato da un tempo che non sa apprezzarlo.

Vincenzo Monti e i suoi detrattori

Vincenzo Monti, con la sua poesia e il suo amore per la libertà, è un’altra figura che è stata dimenticata. La cultura dominante sembra una malattia dannosa che rovina l’Italia. Nonostante le critiche, Monti fu un poeta importante, stimato da figure di rilievo del suo tempo. Però, critici disonesti e adulatori lo attaccarono, portandolo a morire in solitudine. Questi stessi critici, invece, hanno successo grazie a discorsi servili. La cultura di oggi semplicemente non comprende la grandezza di Monti o il suo valore.

Come può un torrente di montagna trasmettere un messaggio specifico e astratto come “confusione che porta verso il nulla”?

Il capitolo descrive l’osservazione della natura come fonte diretta di riflessioni profonde e persino di “messaggi”. Tuttavia, non chiarisce il processo logico o psicologico che lega l’aspetto o il suono di un elemento naturale a un’idea complessa e astratta come la brevità del pensiero umano o un senso di nullità. Per comprendere meglio questa dinamica e il ruolo della soggettività nell’interpretazione della natura, potrebbe essere utile approfondire la filosofia della percezione, la psicologia della creatività o lo studio dei movimenti letterari come il Romanticismo e il Simbolismo. Autori come Kant o studi critici sulla poesia ottocentesca potrebbero offrire spunti.21. L’ultimo canto e i suoi volti

La forma e il titolo che cambia

Il poema che conclude la raccolta Rime e ritmi è uno stornello, una forma poetica caratterizzata da un verso breve (quinario) seguito da due versi più lunghi (endecasillabi). La sua posizione all’interno del libro è significativa, poiché si trova quasi a fare da specchio al componimento che apre la raccolta, creando un senso di circolarità. Inizialmente, questo testo era conosciuto con il titolo “O dolce amore”, come suggerisce una versione inviata a una donna. Il titolo cambiò poi in “Fior tricolore”, un passaggio che viene messo in relazione con un discorso importante tenuto nel 1897, incentrato sul tema della bandiera italiana. Questo cambiamento è interpretato da alcuni come una scelta per spostare l’attenzione dal ricordo di un affetto personale a un simbolo di identità e sentimento patriottico.Le diverse ipotesi sulla data di nascita

Stabilire con certezza quando il poeta abbia pensato a questo stornello non è semplice, e diverse fonti offrono ipotesi differenti. Una lettera risalente al 1878 fa pensare che una versione simile del testo esistesse già da circa otto anni prima, collocandone l’origine intorno al 1870. Una testimonianza raccolta molto più tardi, nel 1934, propone altre possibilità: il testo potrebbe essere stato scritto nel 1885, forse in un periodo legato a problemi di salute del poeta, oppure nel 1882, durante un soggiorno a Roma, contesto in cui sarebbero nati anche altri stornelli dedicati a temi diversi.Un finale suggestivo

Un’interpretazione suggestiva vede i versi di questo poema come una chiusura potente e definitiva dell’opera poetica. Le immagini evocate, come le stelle che scendono e si spengono nel mare e i canti che via via si affievoliscono, creano un effetto di dissolvenza, un congedo carico di intensità visiva e sonora. Culminando nell’immagine del “fior tricolore”, il poema non rappresenta un semplice tramonto, ma viene letto quasi come una sorta di “aurora notturna” della poesia stessa, un segno di luce unico e inaspettato nel buio.Come si possono conciliare ipotesi di datazione così disparate, basate su evidenze che spaziano per decenni e fonti potenzialmente inaffidabili?

Il capitolo presenta diverse ipotesi per la datazione dello stornello, citando una lettera del 1878 che suggerisce un’origine intorno al 1870 e una testimonianza del 1934 che propone il 1885 o il 1882. Questa discordanza solleva un problema metodologico fondamentale: come si valuta l’attendibilità di fonti diverse, soprattutto quando una è molto più tarda rispetto agli eventi narrati? Per affrontare queste problematiche e comprendere i criteri con cui la critica letteraria cerca di stabilire la cronologia delle opere, è utile approfondire la filologia testuale e la critica delle fonti. Autori come Gianfranco Contini o Alfredo Stussi offrono strumenti essenziali per navigare tra le incertezze delle testimonianze e proporre datazioni fondate su basi solide.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]