1X

🔊 100%

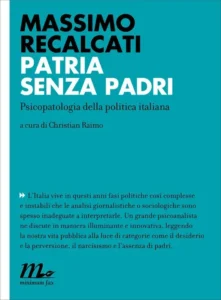

Contenuti del libro

Informazioni

“L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica” di Massimo Recalcati ci porta dentro il disagio del nostro tempo, un’epoca che sembra aver messo da parte il vecchio “soggetto dell’inconscio” di cui parlava Freud. In questo mondo dominato dal “discorso del capitalista”, dove contano solo numeri, performance e un “godimento” immediato e senza limiti, il desiderio profondo e il legame con l'”Altro” sembrano svanire, lasciando spazio a una strana “clinica del vuoto”. Recalcati esplora le nuove forme di sofferenza che emergono da qui, le “figure della nuova clinica”: dall'”anoressia” vista come una scelta radicale di rifiuto e controllo del “corpo”, agli “attacchi di panico” che mostrano la nostra fragilità, passando per “depressione”, “psicosomatica” e nuove dipendenze. Sono sintomi che non parlano più con metafore come una volta, ma si manifestano direttamente nel “corpo” o in azioni compulsive, spesso legati a un’identità rigida e a un vuoto interiore, anche a causa del declino della funzione simbolica del “Padre”. Il libro ci fa capire come la ricerca di un “corpo” ideale o il “dovere di godere” imposto dalla società nascondano in realtà una profonda angoscia e una “pulsione di morte”, mettendo in crisi l’idea stessa di “desiderio” autentico in un’era ossessionata dal consumo e dalla valutazione.Riassunto Breve

Il tempo di oggi vede svanire il soggetto che la psicoanalisi conosce, quello legato all’inconscio, a una verità unica per ognuno, a una differenza che non si piega e a un desiderio forte verso l’Altro, non controllabile dalla ragione. L’epoca attuale, dominata dal modo di pensare del capitalismo, va contro questa esperienza. Conta solo ciò che si può misurare e rendere oggettivo, riducendo l’inconscio a semplici processi del corpo. Si spinge a un’agitazione continua e a ottenere tutto subito, impedendo di pensare e dare un senso alle cose. Il desiderio viene staccato dalle regole e dai limiti, favorendo un godimento senza freni che si adatta al sistema e spegne il desiderio per l’Altro, chiudendo la persona in sé stessa. Il sapere diventa solo informazioni vuote, non una ricerca di chi si è veramente. Le cure puntano a rendere tutti uguali e efficienti, non a esplorare l’inconscio. Questo crea nuove sofferenze, un senso di vuoto dove la mancanza di qualcosa di fondamentale nella vita è vista solo come una semplice assenza. Diventa centrale il godimento da soli, un misto di narcisismo e cinismo, che si concentra sul piacere personale. Questa logica si avvicina a certi aspetti della psicosi, dove le pulsioni pure, senza legami con il linguaggio, prendono il sopravvento. Un altro aspetto è l’identificarsi troppo con le regole sociali, perdendo il contatto con il proprio desiderio. La scomparsa della funzione simbolica del Padre, intesa come la perdita di un punto di riferimento che dà regole e sicurezza, contribuisce a questo quadro. Il mondo è pieno di oggetti da consumare e si creano nuove solitudini. La sfida è non perdere il soggetto e mantenere legami importanti, forse mostrando come si possono unire desiderio e limite, accettando che nella vita c’è sempre una mancanza. Il sintomo, in questo contesto, non è solo un problema, ma un punto dove c’è una verità e un godimento che resiste al volere rendere tutto uguale. L’anoressia è vista come una posizione precisa della persona, una scelta che si manifesta prima di tutto come un rifiuto. Non è una malattia legata alla fame, ma una scelta di avere il controllo sul proprio corpo e sui suoi bisogni primari. Questa scelta cerca di separarsi dalla richiesta dell’Altro, un tentativo di esistere come se non si avesse bisogno dell’Altro, concentrandosi sull’immagine ideale di un corpo magro. Questa separazione anoressica non nasce da una perdita accettata, ma dalla negazione ostinata della perdita, come una separazione fatta senza elaborare il dolore. Il rifiuto può essere un modo per staccarsi da un Altro sentito come soffocante, un rifiuto del corpo sessuale difficile da gestire, una richiesta di un segno d’amore dall’Altro, o una difesa rigida contro esperienze dolorose. Nei casi più gravi, il rifiuto diventa un desiderio di morte, una rottura totale con la vita e con l’Altro. Nella società di oggi, l’anoressia si lega al culto del corpo magro visto come simbolo di bellezza, diventando quasi una religione estetica. L’immagine perfetta del corpo magro diventa un idolo che affascina la persona, portando a un corpo quasi artificiale, costruito e controllato, che rifiuta di dipendere dall’Altro e dal linguaggio. Questa ricerca di un corpo ideale e senza difetti nasconde un lato inquietante, dove il corpo scheletrico mostra l’orrore della realtà e genera angoscia. L’angoscia nella persona anoressica appare quando l’immagine ideale del corpo non riesce più a nascondere la realtà del corpo con le sue pulsioni. A differenza dell’isteria, dove il corpo parla con sintomi che sono come metafore, nell’anoressia il corpo diventa un muro contro l’Altro e, nei casi peggiori, il corpo stesso è il rifiuto, un oggetto scartato che mostra l’orrore al di là dell’immagine. L’immagine non nasconde più la realtà, ma la rende presente, causando angoscia. Il malessere psicologico di oggi si manifesta in modi che mostrano aspetti profondi dell’esistenza umana, non solo deviazioni dalla normalità. Il panico, in particolare, rivela la condizione di sentirsi abbandonati e impotenti, mostrando quanto sia instabile il mondo fuori e come nessuna struttura possa offrire una protezione completa. È un sintomo legato alla perdita delle figure di autorità e dei punti di riferimento simbolici, tipico del nostro tempo. L’attacco di panico è un crollo improvviso delle difese, un’esperienza di sentirsi estranei a sé stessi e di perdersi, spesso legata a stati depressivi. L’anoressia rappresenta un’altra manifestazione di questo malessere. Costruisce un’identità rigida, una “fortezza” impenetrabile che rifiuta l’Altro e cerca di controllare totalmente il corpo. È una patologia della volontà, un rafforzamento estremo dell’Io che cerca di annullare le pulsioni. Mentre il panico è la perdita dei confini, l’anoressia è il loro irrigidimento. Entrambi usano difese per gestire l’angoscia, ma l’anoressia offre una soluzione parziale (una solidità finta), mentre il panico è l’angoscia stessa che esplode. Questi sintomi riflettono una crisi più ampia nella capacità di dare un senso simbolico alle cose e nel ruolo dell’inconscio. I nuovi sintomi tendono a essere espressioni dirette nel corpo o azioni compulsive, piuttosto che metafore di conflitti nascosti. Il corpo diventa centrale, sia come oggetto da controllare ossessivamente (anoressia) sia come luogo di qualcosa di estraneo e incontrollabile che genera angoscia (panico). Nel contesto femminile, il corpo ha un’importanza speciale. La pressione sociale spinge spesso le donne ad avere un rapporto con il corpo basato sul “possesso” e sul controllo, simile a un modello maschile, trascurando la natura del godimento femminile che non è del tutto definibile e sfugge alla misura. Questo può manifestarsi in sintomi come depressioni legate alla mancanza di legami o attacchi diretti al corpo. La ricerca di un corpo “alla moda” o il rifiuto di avere figli possono essere tentativi di conformarsi a un ideale rigido. La solitudine, per alcune donne, è una scelta per staccarsi da questa logica del possesso, cercando un modo diverso di vivere la propria mancanza. La clinica di oggi si concentra sulla maschera come difesa, non più sul sintomo come espressione di qualcosa di nascosto. La maschera è una funzione immaginaria che annulla la divisione della persona, creando un’identità rigida e compatta. Questo si vede in figure che “recitano” per negare la propria mancanza. Patologie come anoressia, bulimia, attacchi di panico e depressioni mostrano questa tendenza. Non sono più centrali il desiderio inconscio e la rimozione, ma l’angoscia e il bisogno di difendere un’identità fragile. L’identificazione diventa rigida, come nelle persone che sembrano adattarsi fuori ma si svuotano dentro, perdendo creatività e vitalità. Questo conformarsi alle apparenze sociali è una difesa contro la paura di annientarsi. La depressione, in particolare, mostra la “muffa” dell’esistenza, una vita senza senso. Ci sono diverse forme: quelle legate alla perdita di cose o persone che sostengono l’immagine di sé, e quelle più profonde, dove la persona si identifica con qualcosa di scartato, sentendosi “niente”. Le depressioni attuali sono spesso legate all’eccesso di oggetti per godere e all’assenza di desiderio, un vuoto strano generato dalla spinta a consumare. La paranoia è un esempio estremo di difesa rigida dell’identità. Si basa sull’idea che “tutto ha un significato”, negando il non-senso e l’ambivalenza. La persona paranoica proietta la propria “cattiveria” sull’Altro, che diventa il persecutore. Questo è un “anti-lutto”, un rifiuto di elaborare una perdita. L’identità paranoica è una fissazione su sé stessi, un credersi un “Io” unico e indiviso, che genera odio verso gli altri simili e blocca il desiderio. Il fenomeno psicosomatico si manifesta come una lesione nel corpo senza un significato simbolico, diversa dalla conversione isterica dove il corpo esprime un conflitto inconscio. Questa clinica è definita extrametaforica, caratterizzata da una debolezza del soggetto dell’inconscio. Il sintomo psicosomatico non è una metafora, ma un segno muto, qualcosa di reale che resiste al linguaggio simbolico. Un esempio è la perdita dei capelli, dove inizialmente non si può interpretare la perdita in termini di desiderio nascosto. Il trattamento analitico non cerca di far sparire la lesione, ma di permettere alla persona di darle un senso, spostando la fissazione del godimento verso il significato. Attraverso il parlare liberamente, il sintomo può rivelare strati di significato legati a esperienze traumatiche, come violenze o abbandoni, e a identificazioni profonde, anche con persone segnate dalla morte. Emerge un gioco tra menomazione e tentativi di compensazione, che però porta a un’attrazione verso l’oggetto morto e a una spinta a dissiparsi. La clinica contemporanea presenta “nuovi sintomi” (dipendenze, disturbi alimentari) che sono come soluzioni al problema della mancanza, non problemi che cercano una soluzione. Questi sintomi sono spesso azioni dirette sul corpo, pratiche di godimento senza pensiero, che resistono all’interpretazione simbolica e rendono difficile il rapporto tradizionale con l’analista. Sono legati a una debolezza della funzione paterna e a un ritorno del godimento nella sua forma più cruda. La psicoanalisi deve affrontare questi sintomi con un approccio nuovo. Non si tratta solo di cambiare la posizione della persona rispetto al suo sintomo, ma di lavorare sulla “domanda” e, soprattutto, di “rettificare l’Altro”. L’analista deve offrire un Altro diverso da quello traumatico incontrato dalla persona, un Altro che accoglie, per rendere possibile un nuovo legame e lo sviluppo del transfert. Alla base di queste manifestazioni c’è la pulsione di morte, una spinta a dissiparsi e autodistruggersi che va oltre il principio di piacere. Non è solo l’assenza di pensiero, ma una forza pulsionale che porta la persona a volere il proprio male, a ripetersi in situazioni traumatiche e a identificarsi con la perdita e la morte. Questa forza si oppone a ogni idea di progresso o benessere come scopo ultimo della vita. Il desiderio, per la psicoanalisi, è una forza che va oltre l’adattamento e il semplice benessere. Non coincide con il Bene e può portare anche alla distruzione. Questa dimensione del desiderio non cerca il piacere facile e non si adatta né alla realtà né al principio di piacere inteso come armonia. Il Bene funziona spesso come una difesa per proteggere da questa eccedenza incontrollabile, riducendosi a un “servizio dei beni” utile e pratico. L’epoca attuale esalta il benessere e la salute, cercando di misurare e normalizzare il desiderio. Questa tendenza a imporre una misura universale alla particolarità unica del desiderio è l’essenza del totalitarismo, inteso come una “catastrofe interiore”. Il totalitarismo di oggi non usa il terrore dei regimi passati, legati a una figura paterna forte e a un Ideale, ma opera attraverso il controllo diffuso dato dal sapere tecnico-scientifico e dalla valutazione. Oggi, il rapporto con l’Ideale è sostituito dal dominio dell’oggetto di consumo. Si verifica una forma di ipnosi al contrario, dove l’oggetto stesso esercita un fascino che porta all’isolamento e a un “godimento smarrito”, separato dall’Ideale e dalla Legge simbolica. Questo sistema impone il “dovere di godere”. Il linguaggio stesso diventa standardizzato e privo di soggettività, ridotto a un codice neutro che impedisce di pensare in modo diverso. Questa tendenza totalitaria si manifesta anche nelle pratiche di cura, dove la medicina iperspecializzata riduce la persona a un oggetto misurabile e la cura a protocolli standard. L’ideale della salute diventa un obbligo sociale, ma non tiene conto della singolarità e della fragilità umana. Sia la fiducia eccessiva nella scienza e nella valutazione sia il cinismo del godimento contribuiscono alla scomparsa del desiderio, imponendo l’oggettività delle cose e riducendo gli individui a “cose valutabili”.Riassunto Lungo

1. Il Soggetto Svanito nell’Era del Godimento

Il nostro tempo sembra segnato dalla progressiva scomparsa di quella parte più profonda e autentica di noi che la psicoanalisi chiama “soggetto dell’inconscio”. Questa identità vera non si basa sull’immagine che abbiamo di noi stessi, ma su una verità unica e personale che va oltre il nostro controllo cosciente. È fatta di una differenza che ci rende unici e che resiste alla tendenza a essere tutti uguali. È animata da un desiderio profondo e indistruttibile che ci spinge verso gli altri, un desiderio che non possiamo semplicemente decidere di avere o non avere.Il mondo di oggi e la scomparsa del desiderio

L’epoca attuale, spesso descritta come dominata da una logica “capitalista”, contrasta fortemente con l’esistenza di questo soggetto autentico. Si dà enorme importanza a ciò che si può misurare, contare e rendere oggettivo, quasi a voler ridurre anche la nostra interiorità a semplici processi biologici. C’è una spinta costante all’azione, a una “scarica” immediata di tensioni, che rende difficile fermarsi a pensare davvero o a dare un significato profondo alle cose. Il desiderio, quello vero che ci lega agli altri e che implica anche accettare dei limiti, viene scollegato da ogni regola o confine, favorendo una ricerca di piacere immediato e illimitato. Questo piacere senza limiti, paradossalmente, si integra perfettamente nel sistema e finisce per spegnere il desiderio autentico verso gli altri, portando a una chiusura in se stessi.Nuove forme di sofferenza

Tutto questo genera nuove forme di disagio e sofferenza. Si parla di una “clinica del vuoto”, dove la profonda mancanza che fa parte dell’essere umano viene ridotta a una semplice assenza da riempire. Diventa centrale un piacere cercato senza il legame con gli altri, una sorta di “narcinismo”, un misto di narcisismo e cinismo, che si concentra sul soddisfacimento solitario. Questa logica rischia di avvicinarsi a stati mentali in cui le pulsioni dominano senza il filtro del linguaggio e del pensiero. Un altro aspetto è la tendenza a identificarsi in modo eccessivo con le aspettative e le norme della società, perdendo il contatto con ciò che si desidera veramente nel profondo.La mancanza di punti di riferimento e la sfida

A contribuire a questo quadro è anche quella che viene chiamata la “evaporazione del Padre”, intesa come la perdita di forza dei simboli, delle regole e dei punti di riferimento che un tempo davano struttura e garanzia alla società e alle relazioni. Il mondo sembra ora dominato dagli oggetti che possiamo comprare e consumare, e questo crea nuove forme di isolamento, nonostante siamo sempre più connessi. La grande sfida oggi è riuscire a mantenere viva quella parte autentica di noi e a costruire legami significativi con gli altri. Forse si può trovare una via d’uscita mostrando come sia possibile unire il desiderio profondo con l’accettazione dei limiti che fanno parte dell’esistenza umana. In quest’ottica, anche il sintomo, il segnale di un disagio, non è solo un problema da eliminare, ma può rappresentare un punto dove una verità personale e un godimento singolare resistono alla spinta verso l’omologazione e la normalizzazione.Ma davvero il “soggetto dell’inconscio” svanisce solo per colpa del “godimento” e del “capitalismo”, o non è forse una lettura che ignora la complessità e le diverse visioni dell’essere umano?

Il capitolo propone una lettura affascinante dei malesseri contemporanei attraverso la lente di un particolare approccio psicoanalitico. Tuttavia, attribuire la “scomparsa del soggetto” e le nuove forme di sofferenza quasi esclusivamente alla logica del “godimento” e del “capitalismo” rischia di semplificare eccessivamente un quadro complesso. Esistono numerose altre interpretazioni sociologiche, filosofiche e psicologiche che offrono visioni diverse sull’evoluzione dell’identità, del desiderio e della sofferenza nella società moderna, senza necessariamente ricorrere a concetti specifici di una singola scuola di pensiero. Per ampliare la comprensione, sarebbe utile confrontarsi con autori che analizzano la modernità da prospettive differenti, come Zygmunt Bauman o Byung-Chul Han, o esplorare approcci psicologici che non si basano sulla nozione di “soggetto dell’inconscio”.2. Il Rifiuto Come Scelta e il Corpo Ideale

L’anoressia non è semplicemente un problema di appetito, ma si manifesta come una posizione precisa del soggetto, una scelta che si esprime innanzitutto attraverso il rifiuto. È una decisione che mira a ottenere padronanza sul proprio corpo e sulle sue esigenze biologiche più profonde. Questa scelta fondamentale cerca di creare una separazione dalla richiesta dell’Altro, nel tentativo di esistere e definirsi come se si fosse completamente autonomi e indipendenti, concentrando tutta l’attenzione sull’immagine ideale di un corpo magro.La Separazione e le Forme del Rifiuto

Questa separazione che caratterizza l’anoressia non nasce dalla perdita di qualcosa, ma si basa su una negazione ostinata della perdita stessa, configurandosi così come una “separazione senza lutto”. Il rifiuto può assumere diverse forme e significati. Può essere una strategia per separarsi da un Altro percepito come opprimente o soffocante. Può esprimere un rifiuto del corpo sessuale, vissuto come ingovernabile e fonte di turbamento. In alcuni casi, è un appello silenzioso, una richiesta disperata di un segno d’amore da parte dell’Altro. Altre volte, si configura come una difesa rigida per proteggersi da incontri o esperienze traumatiche. Nei casi più estremi e drammatici, il rifiuto si trasforma in un vero e proprio “appetito di morte”, una disconnessione radicale non solo dalla vita, ma anche da ogni legame con l’Altro.Il Culto del Corpo Magro e la Società

Nella società contemporanea, l’anoressia si intreccia profondamente con il culto diffuso del corpo magro, che viene elevato a icona di bellezza e successo. Questa connessione trasforma l’anoressia in una sorta di religione estetica, dove l’immagine idealizzata del corpo estremamente magro diventa un vero e proprio idolo capace di ipnotizzare il soggetto. La ricerca di questa perfezione porta alla creazione di un corpo che potremmo definire “postumano”, un corpo che si cerca di fabbricare e controllare in ogni suo aspetto, rifiutando la sua naturale dipendenza dall’Altro e dal linguaggio che lo definisce. Tuttavia, questa ricerca ossessiva di un corpo ideale e privo di difetti nasconde una dimensione inquietante e mostruosa. Il corpo emaciato, ridotto all’essenziale, finisce per rivelare l’orrore del reale che si cela dietro l’immagine, generando profonda angoscia.L’Angoscia e il Corpo Rivelato

L’angoscia nel soggetto anoressico emerge in modo potente quando l’immagine ideale del corpo, così faticosamente costruita, non riesce più a contenere e nascondere il reale del corpo pulsionale, la sua materialità e le sue esigenze insopprimibili. A differenza di quanto accade nell’isteria, dove il corpo “parla” attraverso sintomi che funzionano come metafore, nell’anoressia il corpo si erge come un muro invalicabile contro l’Altro. Nei casi più gravi, il corpo stesso diventa l’incarnazione del rifiuto, trasformandosi in un oggetto scarto che non nasconde più, ma anzi mostra in modo crudo l’orrore che si trova al di là dell’immagine. L’immagine, che in altre condizioni serve a velare e rendere sopportabile il reale, qui fallisce nel suo compito e lo rende brutalmente presente, provocando un’angoscia devastante.È davvero sufficiente definire l’anoressia una “scelta” o un “rifiuto”, o tale approccio rischia di ignorare la complessità clinica e biologica del disturbo?

Il capitolo presenta l’anoressia prevalentemente attraverso una lente interpretativa che la configura come una posizione soggettiva e un atto di rifiuto, legandola a concetti come la separazione dall’Altro e il culto dell’immagine. Sebbene questa prospettiva offra spunti interessanti, essa si colloca all’interno di un quadro teorico specifico (probabilmente psicoanalitico) che potrebbe non abbracciare appieno le molteplici dimensioni riconosciute dalla ricerca contemporanea. Per ottenere una comprensione più completa, sarebbe opportuno integrare questa visione con gli apporti di discipline come la psichiatria, la psicologia clinica (in particolare gli approcci cognitivo-comportamentali e familiari) e le neuroscienze, che esplorano i fattori genetici, neurobiologici, psicologici e ambientali che contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento dei disturbi alimentari. Approfondire autori che trattano l’argomento da queste diverse angolazioni può aiutare a contestualizzare e bilanciare l’interpretazione proposta nel capitolo.3. Il corpo, il panico e la fortezza anoressica nell’epoca senza limiti

Il disagio che le persone provano oggi si mostra in modi che ci dicono molto su come viviamo, non sono solo problemi strani.Il panico e il senso di abbandono

Il panico, in particolare, fa sentire le persone abbandonate e indifese. Mostra quanto il mondo fuori sia incerto e come nessuna cosa o persona possa proteggerci del tutto. Questo sintomo è legato al fatto che oggi ci sono meno punti di riferimento forti e figure di autorità chiare. Un attacco di panico è come un improvviso cedimento delle difese interne. È un momento in cui ci si sente estranei a sé stessi e si perde il contatto con la realtà, spesso insieme a sentimenti di tristezza profonda.L’anoressia come “fortezza”

Anche l’anoressia è un modo in cui si manifesta questo disagio. Chi ne soffre costruisce un’identità molto rigida, come una “fortezza” che non lascia entrare nessuno e cerca di controllare il corpo in modo totale. È una malattia legata a una volontà fortissima, un modo per rendere il senso di sé estremamente forte, cercando di eliminare ogni desiderio o impulso naturale. Mentre il panico è la perdita dei limiti, l’anoressia è l’opposto: i limiti diventano rigidissimi. Entrambi usano difese per affrontare l’ansia, ma l’anoressia sembra offrire una soluzione (anche se finta, una solidità illusoria), mentre il panico è l’ansia che esplode senza controllo.Il corpo al centro del disagio

Questi sintomi mostrano anche una difficoltà più generale nel dare un significato simbolico alle esperienze e nel capire il ruolo delle parti più profonde e nascoste di noi. I problemi di oggi si manifestano spesso direttamente nel corpo o attraverso azioni che non si riescono a controllare, invece di essere come simboli di conflitti interiori passati. Il corpo diventa così molto importante: da un lato è qualcosa da controllare in modo ossessivo (come nell’anoressia), dall’altro è il luogo dove si sente un’inquietudine che non si riesce a gestire e che provoca ansia (come nel panico).Il corpo femminile e le aspettative sociali

Per le donne, il corpo ha un’importanza speciale. La società spesso spinge le donne a vedere il loro corpo come qualcosa da “possedere” e controllare, quasi come se fosse un modello maschile. Questo può far trascurare un modo di vivere il piacere e l’esperienza che è più ampio e non si lascia facilmente definire o misurare. Questo può portare a problemi come la depressione, spesso legata alla mancanza di legami profondi, o a comportamenti dannosi verso il proprio corpo. Cercare di avere un corpo sempre “perfetto” o rifiutare l’idea di diventare madri possono essere tentativi di seguire un’idea rigida imposta dall’esterno. Per alcune donne, scegliere la solitudine può significare allontanarsi da questa idea di controllo e possesso, cercando un modo diverso di vivere la propria vita e i propri desideri.Su quali basi empiriche si fonda l’idea di una “pulsione di morte” come forza intrinseca che spinge all’autodistruzione, al di là di ogni ricerca di piacere o benessere?

Il capitolo introduce la “pulsione di morte” come una forza fondamentale e sottostante che spiegherebbe fenomeni complessi come le dipendenze o le identificazioni con la perdita. Tuttavia, questa nozione, centrale in alcune correnti della psicoanalisi, è notoriamente controversa e priva di un riscontro empirico solido e universalmente accettato al di fuori di specifici contesti teorici. Per comprendere meglio il dibattito intorno a questo concetto e le sue alternative, è utile approfondire le opere di Freud e Lacan, che lo hanno elaborato, ma anche confrontarsi con le critiche mosse da altre scuole psicoanalitiche, dalla psicologia clinica basata sull’evidenza e dalle neuroscienze, che offrono modelli esplicativi differenti per i comportamenti autodistruttivi e le difficoltà di elaborazione del trauma.6. L’ombra dell’oggetto sul desiderio

La vera natura del desiderio

Il desiderio è una forza che va ben oltre il semplice adattamento o la ricerca del benessere. Non sempre coincide con l’idea di “Bene” e può persino portare a esiti distruttivi. Questa dimensione del desiderio non cerca l’armonia o il piacere immediato, e non si adatta facilmente né alla realtà né ai principi stabiliti. Spesso, l’idea di “Bene” serve proprio a mettere un limite a questa forza potente e difficile da controllare, finendo per diventare un semplice insieme di “beni” utili e pratici.Il tentativo moderno di controllare il desiderio

Oggi, la nostra epoca esalta il benessere e la salute, cercando di misurare e riportare il desiderio entro limiti “normali”. Questa tendenza a voler imporre una regola uguale per tutti a qualcosa di unico come il desiderio è la base di un certo tipo di totalitarismo, che agisce come una vera e propria “catastrofe interiore”.Il nuovo totalitarismo: controllo e valutazione

Questo totalitarismo moderno, che non si basa su grandi ideologie, non usa la paura e la violenza dei regimi del passato, che dipendevano da una figura forte e da un Ideale. Agisce invece attraverso un controllo diffuso, basato sul sapere scientifico e tecnico e sulla costante valutazione delle persone e delle cose.Il primato del consumo e il dovere di godere

L’Ideale, inteso come un valore superiore, viene sostituito dagli oggetti che consumiamo. Questi oggetti diventano così affascinanti da creare una sorta di attrazione che porta all’isolamento e a un “godimento smarrito”, separato da qualsiasi riferimento a un Ideale o a una regola superiore. Si arriva persino a sentire una specie di obbligo, un “dovere di godere”.Linguaggio e cura nell’era della valutazione

Anche il linguaggio cambia, diventa standardizzato e perde la sua capacità di esprimere la singolarità di chi parla, riducendosi a un codice neutro che rende difficile pensare in modo diverso. Questa stessa tendenza si vede nelle pratiche mediche. La medicina, diventata iperspecializzata, tende a vedere la persona solo come un insieme di dati da misurare, e la cura si riduce a seguire protocolli standard. L’obiettivo di essere sani diventa quasi un obbligo sociale, ma non tiene conto che ogni persona è unica e fragile. Sia l’eccessiva fiducia nella scienza e nella valutazione, sia la spinta a un godimento superficiale, contribuiscono a far scomparire il desiderio, imponendo l’idea che contino solo le cose oggettive e riducendo le persone a “cose che possono essere valutate”.È davvero appropriato definire “totalitarismo” la tendenza moderna a misurare il benessere e promuovere il consumo?

Il capitolo presenta un’analisi suggestiva delle derive della società contemporanea, ma l’uso del termine “totalitarismo” per descrivere un sistema basato sulla valutazione e sul consumo merita un approfondimento critico. Mentre è innegabile l’esistenza di pressioni sociali e di forme di controllo sottile, equiparare queste dinamiche ai regimi totalitari storici, caratterizzati da violenza di stato, repressione politica e annientamento dell’individuo in nome di un’ideologia unica e coercitiva, richiede un’argomentazione più robusta che chiarisca i punti di contatto e le differenze fondamentali. Per esplorare meglio questa tesi e confrontarla con altre prospettive sulla società moderna, potrebbe essere utile approfondire gli studi sulla natura del potere e del controllo sociale in epoca contemporanea, leggendo autori come Michel Foucault, che ha analizzato le discipline e i meccanismi di normalizzazione, o Jean Baudrillard, che ha riflettuto sulla società dei consumi e la simulazione.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]