1X

🔊 100%

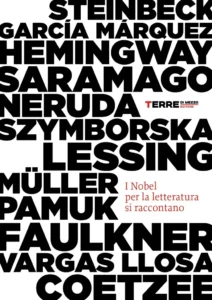

Contenuti del libro

Informazioni

“L’altro d’oltrereno. Percorsi, incontri, conflitti e riconciliazioni in europa , tra ideologia e letteratura” di AA.VV. … questo libro sembra super interessante perché scava a fondo nelle relazioni franco-tedesche e nel ruolo degli intellettuali in un’Europa che, tra le due guerre mondiali, era un casino totale. Non è solo storia, è proprio come la letteratura e la cultura hanno provato a dare un senso a tutto. Si parla di autori come i fratelli Mann, che all’inizio la pensavano diversamente su cultura e politica, o Walter Benjamin che faceva da ponte critico. Poi c’è il tema dell’esilio e dell’identità culturale persa, con Marsiglia che diventa un simbolo, come nel romanzo Transito di Anna Seghers. Ma non è solo tristezza, c’è anche chi, come Stefan Zweig o Ernst Robert Curtius, cercava di difendere l’umanesimo e lo spirito europeo contro il nazionalismo e le ideologie di massa. Si esplorano anche movimenti come il Dada, nato internazionale ma poi schiacciato dal ritorno delle nazioni, o idee più oscure come la “rivoluzione conservatrice” e come il “perturbante” in Kafka mostri il potere che annienta. C’è persino uno sguardo sulla Russia, vista a volte come salvezza, a volte come specchio della rovina europea, e Nabokov a Berlino che vive la città come un’isola. Insomma, è un viaggio attraverso confini culturali e crisi europea, mostrando come l’arte e il pensiero siano stati fondamentali per capire e forse superare i conflitti di quel tempo.Riassunto Breve

Il rapporto tra cultura e politica e il ruolo degli scrittori nella riconciliazione franco-tedesca sono temi centrali dopo la Prima Guerra Mondiale. Si confrontano visioni diverse: chi vede lo scrittore come impegnato politicamente, legato alla democrazia, e chi difende un’arte apolitica associata all’interiorità. Eventi politici portano figure come Thomas Mann a una “svolta democratica” e a un nuovo ruolo pubblico. Heinrich Mann cerca il dialogo con intellettuali pacifisti, vedendo gli scrittori come “avant-diplomates”. Walter Benjamin agisce come “passeur” critico, usando la critica letteraria per smascherare illusioni e vedendo la cultura come strumento di vigilanza, concentrandosi poi sulla “cultura” in senso ampio per trovare elementi rivoluzionari e criticare l’uso del monumentalismo da parte dei regimi fascisti, contestando la separazione tra chi produce e chi consuma cultura. L’esperienza dell’esilio è cruciale, come nel romanzo *Transito* di Anna Seghers, che descrive la condizione degli esiliati a Marsiglia, luogo di passaggio e incertezza, dove la burocrazia soffoca e l’identità si perde. La solidarietà umana emerge come unica speranza nel caos. Intellettuali emigrati sono visti come testimoni e mediatori tra culture, capaci di distanziamento critico. La relazione tra Francia e Germania è vista anche attraverso gli scritti di Maurice Barrès sulla Renania, proposta come zona cuscinetto e luogo di scambio culturale franco-tedesco, baluardo contro il pangermanismo e vivaio per una nuova Europa basata sulla cooperazione. Critiche alla cultura tedesca e alla modernità europea emergono. Gourmont osserva la trasformazione della cultura tedesca da individualismo a nazionalismo collettivo e militarismo, una forza statica che impedisce l’evoluzione. Levinas analizza il legame tedesco tra ragione e corpo, interpretando l’hitlerismo come esplosione di violenza radicata nel concetto occidentale di “essere” che tende ad assimilare, sostenendo la necessità di un pensiero radicale sull’alterità per sfuggire a questa logica. La riflessione intellettuale si concentra sulla difesa dell’individuo e dello spirito europeo. Stefan Zweig rifiuta la violenza, vedendo nella Francia un modello di libertà per un’Europa unita che rispetti le identità nazionali, distinguendo un internazionalismo autentico e difendendo l’autonomia individuale contro le pressioni esterne. Ernst Robert Curtius propone un rinnovamento dell’umanesimo come difesa della *Bildung* e dello spirito contro le ideologie di massa, vedendo nell’asse culturale franco-tedesco la base per rifondare la *Bildung* per l’Europa. Il Dada nasce come reazione anti-bellicista e internazionale, ma dopo la guerra, a Parigi, emergono tensioni e il movimento si scontra con il riemergere dei nazionalismi. Parallelamente, parte dell’élite francese manifesta delusione verso la democrazia e fascinazione per regimi autoritari come la Germania, cercando coesione e gerarchia. La Rivoluzione conservatrice, con radici europee, critica il liberalismo e la modernità. Il concetto di “perturbante” nella letteratura tedesca evolve da esperienza psicologica a strumento di sovversione politica e tecnica di potere statale, mostrando come elementi irrazionali diventino strumenti di controllo. La letteratura europea guarda alla Russia in momenti di crisi: Malaparte descrive la distruzione e il declino morale dell’Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre all’inizio del Novecento, figure come Lou Andreas Salomé e Rainer Maria Rilke idealizzano la Russia come luogo dove ritrovare un equilibrio perso nella modernità occidentale. Per emigrati come Nabokov a Berlino, la città è un “bozzolo” transitorio per la maturazione artistica, con l’immagine della Russia sempre centrale. L’arte offre un “varco” per esplorare altri mondi e trasformare l’instabilità dell’emigrazione in creazione.Riassunto Lungo

1. Ponti di Carta e Impegno

Nel periodo dopo la Prima Guerra Mondiale, il legame tra cultura e politica diventa cruciale, così come il ruolo degli scrittori nel favorire la pace tra Francia e Germania. Questa tensione si manifesta fin da subito nelle diverse visioni dei fratelli Thomas e Heinrich Mann. Heinrich crede che lo scrittore debba essere attivamente coinvolto nella politica, schierandosi a favore della democrazia e ispirandosi alla razionalità francese. Thomas, invece, difende inizialmente l’idea di un’arte separata dalla politica, legata all’interiorità e al romanticismo tipico della cultura tedesca, influenzato in questo dalla forma di governo del suo paese.L’evoluzione di Thomas Mann

Dopo la guerra, anche in Francia si discute molto sul compito pubblico degli intellettuali, con opinioni che variano dal desiderio di “smobilitare l’intelligenza” a un forte impegno politico. Thomas Mann, pur avendo sostenuto in passato l’apoliticismo, scopre di avere punti in comune con chi critica sia il nazionalismo esasperato sia un certo tipo di internazionalismo troppo astratto. La sua “svolta democratica” nel 1922, insieme a eventi politici significativi come l’occupazione della Ruhr, lo portano a condannare il nazionalismo. Inizia a vedere la democrazia come l’ambiente ideale in cui gli artisti possono impegnarsi nella società. Il suo viaggio a Parigi nel 1926 è un esempio concreto di come abbia assunto questo nuovo ruolo pubblico, presentandosi come un “emissario dello spirito tedesco”.L’azione di Heinrich Mann

Heinrich Mann, che ammira profondamente la cultura francese, cerca attivamente il dialogo con gli intellettuali pacifisti e partecipa a incontri culturali. Nonostante questo impegno, incontra alcune difficoltà nel far accettare le sue posizioni politiche più decise, soprattutto quelle che riguardano il potere economico. Egli considera gli scrittori come dei veri e propri “avant-diplomates”, figure capaci di anticipare e promuovere relazioni positive tra i popoli. La sua visione si basa sull’idea che la cooperazione tra nazioni debba passare attraverso il rafforzamento dei principi democratici.Walter Benjamin: Critica e Vigilanza Culturale

Contemporaneamente, Walter Benjamin si pone come un “passeur” critico, facilitando il passaggio di idee tra la cultura francese e quella tedesca. Analizza opere di autori di entrambe le nazionalità e usa la critica letteraria come uno strumento per svelare le false illusioni presenti nella società. Per lui, la cultura non è un ostacolo che divide, ma uno strumento fondamentale per mantenere alta la vigilanza critica. Dopo il 1933, l’esilio limita la sua visibilità, ma non il suo impegno intellettuale. Il suo lavoro si concentra sul concetto di “cultura” in senso ampio, cercando nel passato elementi che possano ispirare un cambiamento rivoluzionario. Critica aspramente come i regimi fascisti usino monumenti e grandi opere per manipolare le masse. Benjamin rifiuta l’idea che ci sia una netta separazione tra chi crea cultura e chi ne usufruisce, e vede nella partecipazione attiva e collettiva un possibile modello alternativo all’uso politico e strumentale dell’arte.Ma quanto peso avevano davvero questi “ponti di carta” di fronte ai carri armati e agli interessi economici che stavano plasmando l’Europa?

Il capitolo descrive l’importante ruolo degli intellettuali nel tentare di costruire la pace, ma forse non approfondisce abbastanza le forze politiche ed economiche che operavano in senso contrario. Per valutare in modo più critico l’efficacia di questi sforzi culturali, sarebbe utile contestualizzarli maggiormente nella storia politica ed economica del periodo tra le due guerre. Approfondire la storia delle relazioni internazionali e l’economia politica dell’epoca può aiutare a comprendere meglio i limiti dell’azione culturale di fronte a dinamiche di potere più profonde.2. Identità in Transito e Confini Culturali

Il romanzo Transito di Anna Seghers racconta la storia degli esiliati tedeschi nella Francia di Vichy. La città di Marsiglia è il luogo centrale della narrazione. Viene descritta in modo realistico, ma diventa anche un simbolo della ricerca di identità e dell’incertezza che si vive in esilio. Marsiglia appare come un piccolo mondo dove la burocrazia è soffocante e l’aria è piena di attesa e paura, quasi un inferno sulla terra. La morte è sempre presente, sia nei suicidi di intellettuali sia nella perdita della propria identità originale. Il protagonista, infatti, arriva ad assumere l’identità di una persona morta, muovendosi in un ambiente fatto di malavita e traffici nel quartiere di Belsunce.L’esule e il dibattito culturale

La situazione degli esiliati e il ruolo degli intellettuali erano già stati discussi in precedenza, ad esempio al Congresso per la difesa della cultura nel 1935. In quell’occasione si discuteva se la cultura fosse unita o fatta di tante parti diverse, se fosse solo spirituale o anche politica. Intellettuali come Seghers, Brecht e Benjamin vedevano nell’emigrato una figura molto importante. Lo consideravano un testimone e un ponte tra culture diverse, capace di guardare la realtà con occhio critico e distaccato. Anna Seghers, in particolare, dava grande valore all’esperienza diretta e a ciò che non viene detto esplicitamente nella storia. Includeva elementi interiori e persino fantastici, anche se il critico Lukács non era d’accordo con questo approccio. La sua scrittura usa immagini e colori molto diversi tra loro, come l’azzurro del mare (che rappresenta la speranza e la patria) e il giallo (colore della morte e della perdita). Questi contrasti servono a esprimere il rapporto complesso tra la realtà esterna e i sentimenti interiori.La prospettiva di Barrès sulla Renania

Un altro punto di vista sulla relazione tra Francia e Germania si trova negli scritti di Maurice Barrès sulla regione della Renania dopo la Prima Guerra Mondiale. Barrès faceva una distinzione tra il militarismo prussiano, che considerava aggressivo e irrazionale, e il resto della Germania. Proponeva che la Renania, con le sue antiche origini latine, potesse diventare una zona neutrale e un luogo dove la cultura francese e quella tedesca potessero incontrarsi e scambiarsi idee. Barrès, pur essendo un nazionalista, non voleva che la Francia annettesse la Renania. Sperava invece che avesse autonomia o che entrasse in una federazione. Vedeva questa regione come una difesa contro un possibile ritorno del nazionalismo tedesco più aggressivo e come un terreno fertile per costruire una nuova Europa basata sulla collaborazione e sulla cultura classica.Identità tedesca e vie d’uscita

Sia la visione di Seghers sull’esilio sia quella di Barrès sulla Renania affrontano il tema di cosa significhi essere tedeschi in un’Europa segnata da guerre e spostamenti di persone. Entrambe le prospettive esplorano come l’identità venga messa alla prova e cambi a causa dell’esilio e delle dinamiche di confine. Mentre Seghers suggerisce che la solidarietà tra le persone sia l’unica speranza nel caos, Barrès propone che l’incontro culturale in certe regioni possa aiutare a disinnescare le tensioni. Questi approcci diversi mettono in luce la ricerca di stabilità e comprensione in un periodo di grandi cambiamenti in Europa.Ma è davvero logico mettere sullo stesso piano l’angoscia dell’esule e una proposta geopolitica regionale?

Il capitolo accosta la descrizione dell’esperienza caotica e personale dell’esilio in Marsiglia, come raccontata da Seghers, con la visione di Barrès sulla Renania, che è una proposta di riorganizzazione geopolitica e culturale di una regione specifica nel dopoguerra. Sebbene entrambi i temi tocchino l’identità tedesca e i confini, le scale, i contesti storici (il primo dopoguerra per Barrès, la Francia di Vichy per Seghers) e la natura delle “vie d’uscita” suggerite (solidarietà personale vs. incontro culturale regionale) sembrano profondamente diversi. Per rendere più solido questo accostamento, sarebbe necessario esplorare in modo più approfondito il quadro storico-intellettuale che potrebbe collegare riflessioni sull’identità nazionale, esperienze individuali di sradicamento e proposte politiche o culturali su scala regionale o nazionale. Approfondire la storia delle idee politiche e culturali in Europa tra le due guerre e durante la Seconda Guerra Mondiale, magari leggendo autori che hanno vissuto e teorizzato l’esilio o le dinamiche di confine, potrebbe aiutare a comprendere meglio come questi livelli di analisi possano (o meno) dialogare.3. L’Essere, la Guerra e la Fuga dall’Io

La cultura tedesca, sotto l’influenza di figure storiche come Napoleone e del movimento romantico, ha visto un cambiamento significativo. Si è passati da un modo di pensare più intimo e concentrato sull’individuo a un forte senso di identità collettiva e nazionale. Questo ha portato a caratteristiche come una disciplina rigida e un comportamento quasi meccanico. Il militarismo che ne è derivato, pur avendo una struttura gerarchica ben definita, ha mostrato una chiara difficoltà nell’accettare ciò che è diverso. Questa rigidità si oppone ai processi naturali di evoluzione, che invece favoriscono la nascita di differenze e la crescita. L’aggressività che ne scaturisce è vista come una forza che non cambia, che impedisce ogni progresso e sviluppo.La critica alla cultura e la ricerca di una via d’uscita

C’è una critica forte verso una cultura che si allontana dalla realtà concreta della vita di tutti i giorni. Si usano parole che sembrano importanti ma che in realtà sono vuote di significato, e questo modo di pensare sembra ostacolare la crescita e lo sviluppo della persona. Per superare i limiti imposti dalla cultura e dalla morale tradizionale, viene suggerito di muoversi rapidamente verso un modo di agire più istintivo, quasi automatico. Si propone una spontaneità libera da giudizi morali, prendendo ispirazione dal comportamento degli animali. Questo approccio mira a liberarsi dalle costrizioni e a trovare una nuova libertà.L’analisi sul rapporto tra mente e corpo e le sue conseguenze

Un’altra prospettiva analizza le differenze tra la cultura francese e quella tedesca, notando che in quest’ultima c’è un legame più stretto tra il pensiero (la ragione) e il corpo rispetto alla separazione netta tipica del pensiero francese, come quello di Cartesio. Questa forte connessione nella cultura tedesca, per quanto profonda, porta con sé il rischio di una mancanza di coesione interna. La filosofia che ha ispirato l’hitlerismo viene vista come la manifestazione violenta di un concetto fondamentale nel pensiero occidentale: l’idea di “essere”. Questo concetto è intrinsecamente portato ad affermare se stesso e a voler assorbire tutto ciò che incontra.L’identità, la violenza e il bisogno di “evasione”

La civiltà europea, che si fonda su valori come la libertà e la capacità di perdonare, tende a considerare il corpo quasi come un ostacolo. Tuttavia, l’unione profonda tra il corpo e il senso di sé è vista come essenziale; ignorare questa unione indebolisce la nostra libertà. L’hitlerismo ha sfruttato proprio questa debolezza, legando l’identità delle persone al sangue e alla razza. Questo ha portato a una spinta violenta verso l’espansione, che ha avuto come conseguenza la negazione e l’annientamento dell’altro. Il senso di disagio, il bisogno di “evadere” dal proprio essere, suggerisce che è necessario un modo di pensare completamente nuovo sull’idea di “alterità”, cioè su ciò che è altro da noi, per riuscire a sfuggire a questa logica di violenza e assimilazione.Ma l’idealizzazione della Russia come utopia non rischia di ignorare le sue stesse crisi interne e la sua successiva evoluzione storica?

Il capitolo giustappone sguardi distanti nel tempo, ma l’idea di una Russia come alternativa alla modernità occidentale, pur presente in alcuni intellettuali, necessita di essere messa a confronto con la complessa e spesso tragica storia russa del Novecento. Per capire quanto fosse sostenibile o miope tale idealizzazione, è fondamentale studiare la storia russa del periodo, approfondendo autori come Richard Pipes o Orlando Figes, che offrono analisi dettagliate delle dinamiche sociali e politiche che hanno portato a esiti ben diversi dall’immagine bucolica. Un’indagine sulla letteratura e la filosofia russa dell’epoca potrebbe inoltre fornire un contrappunto alle visioni esterne, rivelando le tensioni e le contraddizioni interne.8. L’Isola Berlinese e i Varchi dell’Arte

La permanenza a Berlino tra il 1922 e il 1937 rappresenta per Nabokov una fase di attesa e accumulo di energia creativa. La città si configura come un’isola, un luogo separato che serve a mantenere vivo il legame linguistico con il russo e a favorire la maturazione del potenziale artistico. Questa percezione di isolamento riguarda sia la vasta comunità russa emigrata, concentrata nel quartiere di Charlottenburg, soprannominato una “Mosca sullo Sprea”, sia Nabokov stesso, che vede Berlino come un “bozzolo” transitorio, fondamentale per la sua trasformazione prima di iniziare a scrivere in inglese. Nonostante un dichiarato disprezzo per la città e i suoi abitanti, Berlino diventa uno spazio necessario per la sua evoluzione artistica.I Berlinesi negli scritti

Nei suoi scritti, in particolare nel romanzo Il dono, i berlinesi sono spesso ritratti con stereotipi negativi. Vengono descritti come persone dedite al lavoro impiegatizio e finanziario, fisicamente massicce, e incarnazione della poshlost’, una volgarità compiaciuta. Esempi di questa rappresentazione includono immagini come la “ventiquattrore che corre alla fermata” o il modellino di cremazione. Tuttavia, sempre nel Dono, le interazioni del protagonista Fëdor con i tedeschi mostrano anche momenti meno duri, suggerendo che la visione non sia del tutto assoluta. Nel Dono, la felicità non è una conquista immediata, ma è legata alla dilazione e all’attesa; la chiave è un simbolo ricorrente di questa ricerca.La Russia: Memoria e Presenza

L’immagine della Russia è un elemento centrale che convive con la realtà berlinese. È presente sia nella comunità di emigrati russi a Berlino, sia come spazio interiore fatto di memoria e ricordi d’infanzia per il protagonista Fëdor. Questa compresenza crea un effetto di “baluginare” (mercanie), dove i due mondi, quello fisico di Berlino e quello interiore della Russia, si fondono. Questo si manifesta anche nella toponomastica ibrida che appare in alcune descrizioni di Berlino.Viaggi e Ritorni: Ovest ed Est

Il movimento degli emigrati russi è spesso diretto verso Ovest, con Parigi come meta frequente. Opere come Mashenka e Glory esplorano questa fuga, che si rivela però complessa e non sempre porta a una risoluzione. Martin in Glory, ad esempio, cerca un passato idealizzato in Francia, ma questa identificazione si dimostra illusoria e fallace. Esiste però anche un movimento in direzione opposta, un ritorno verso la Russia che assume spesso forme metafisiche o artistiche.L’Arte come Varco

Nel racconto Il Ritorno di Chorb, il protagonista ripercorre a ritroso il viaggio di nozze dopo la morte della moglie. Questo viaggio è un rito legato all’arte (iskus) e richiama il mito di Orfeo, nel tentativo di rendere eterna la memoria. Altri personaggi accedono a dimensioni “aldilà” (potustoronnost’) non attraverso un viaggio fisico, ma grazie all’arte o a momenti di alterazione della percezione. Esempi includono l’esperienza di entrare in un quadro (La veneziana) o di ritrovarsi nella Russia sovietica visitando un museo (Una visita al museo). L’arte offre un canale privilegiato per esplorare questi mondi ulteriori e trasformare l’instabilità e lo sradicamento dell’emigrazione in un atto di creazione.L’Epifania nel Parco

Un esempio significativo di questo passaggio verso altre dimensioni è l’epifania vissuta da Fëdor nel parco di Grunewald. In quel momento, sperimenta un dissolvimento nella natura, un vero e proprio metamorfismo ontologico. È un varco verso l'”aldilalità”, un’esperienza che si ferma un istante prima di raggiungere il suo compimento estremo, mostrando come i confini tra realtà e altri stati percettivi possano sfumare attraverso l’esperienza artistica e interiore.Su quali basi si afferma che l’arte sia un “varco” verso l'”aldilà”?

Il capitolo, pur presentando l’idea dell’arte come “varco” e dell'”aldilalità” come concetti centrali nell’opera di Nabokov e nell’esperienza dell’emigrazione, non chiarisce sufficientemente il fondamento di questa interpretazione. La natura esatta di questo “varco” e di questo “aldilà” rimane sfuggente, e il meccanismo attraverso cui l’arte li rende accessibili non è pienamente spiegato. Per comprendere meglio questa complessa relazione, sarebbe utile approfondire la critica letteraria dedicata a Nabokov e le sue teorie sull’arte, oltre a esplorare testi di filosofia che trattano i concetti di realtà, percezione e trascendenza.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]