1X

🔊 100%

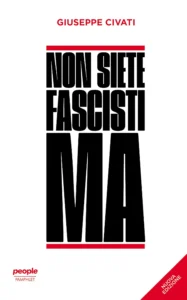

Contenuti del libro

Informazioni

“Il mare nero dell’indifferenza” di Giuseppe Civati ti porta dentro una storia che non possiamo dimenticare, quella della Shoah in Italia, vista attraverso gli occhi e la testimonianza potentissima di Liliana Segre. Il libro ripercorre il suo percorso, iniziato con l’espulsione dalla scuola a causa delle leggi razziali del 1938, un primo segnale di una discriminazione crescente che la porterà, dopo un tentativo fallito di fuga verso la Svizzera, al tragico viaggio dal Binario 21 di Milano verso Auschwitz. Al centro di tutto c’è l’indifferenza, un tema che Civati esplora in profondità, mostrandola non solo come assenza di reazione di fronte all’orrore storico, ma anche come un pericolo costante che si ripresenta oggi, ad esempio verso i migranti. La memoria diventa quindi un dovere, un antidoto necessario contro l’odio e l’oblio, un impegno a non ripetere gli errori del passato, come ci insegna la stessa Segre con la sua scelta di testimoniare e la sua lotta instancabile. Questo libro è un invito a riflettere sulla nostra responsabilità collettiva e individuale di fronte all’indifferenza e a ogni forma di discriminazione.Riassunto Breve

La discriminazione contro gli ebrei in Italia inizia con l’esclusione dalla vita pubblica e dalle scuole, un processo che culmina nelle leggi razziali del 1938. Queste leggi, una scelta precisa del regime fascista e non imposte da altri, segnano l’inizio di un percorso di emarginazione che porta alla deportazione. Liliana Segre vive questa ingiustizia fin da bambina, espulsa dalla scuola elementare. L’indifferenza del mondo circostante si manifesta subito, con l’allontanamento di amici e conoscenti, creando un isolamento doloroso. Questa indifferenza, intesa come comoda non-scelta e mancata reazione, emerge come un elemento centrale, più pericoloso della violenza stessa, perché permette al male di diffondersi. Di fronte all’inasprirsi delle persecuzioni, la famiglia Segre tenta la fuga verso la Svizzera, ma viene respinta al confine dalle autorità elvetiche, un altro esempio di indifferenza istituzionale che sigilla il destino di molti. Arrestata con il padre, Liliana viene detenuta nel carcere di San Vittore, per poi essere condotta al Binario 21 della stazione Centrale di Milano, punto di partenza dei convogli verso i campi di sterminio. Il viaggio verso Auschwitz è disumano, stipati in vagoni in condizioni terribili. L’arrivo alla Judenrampe porta alla selezione e alla separazione definitiva dai propri cari; Liliana viene separata dal padre. Nel lager, la vita è segnata dalla riduzione a numero, il 75190 tatuato sul braccio, simbolo della perdita di identità. La lotta per la sopravvivenza richiede freddezza emotiva e un necessario egoismo. Dopo la liberazione nel 1945, i sopravvissuti affrontano il difficile ritorno alla normalità, spesso accolti dal silenzio e dall’indifferenza verso la loro esperienza. Nonostante un lungo silenzio, Liliana Segre sente l’urgenza di testimoniare a partire dagli anni ’90, rompendo il silenzio personale e collettivo. La sua testimonianza si concentra sull’importanza della memoria e sulla lotta contro l’indifferenza, mettendo in guardia contro la riemersione di discorsi d’odio, razzismo e xenofobia nella società contemporanea. Si osservano preoccupanti similitudini tra l’indifferenza di fronte alla persecuzione degli ebrei e quella odierna verso i migranti, un atteggiamento che disumanizza le persone. La storia insegna che le campagne d’odio sono precedute dalla banalizzazione del linguaggio discriminatorio. La mancata elaborazione del passato, inclusa la narrazione autoassolutoria degli “italiani brava gente”, rende il paese fragile. La memoria della Shoah non deve limitarsi a una commemorazione rituale, ma deve diventare uno strumento di analisi critica e azione politica. È necessario un impegno costante per elaborare il passato e contrastare ogni forma di odio e discriminazione. La testimonianza di Liliana Segre e luoghi come il Memoriale della Shoah servono da monito. La lotta contro l’indifferenza è un impegno costante, necessario per evitare che gli orrori del passato si ripetano, ricordando che la memoria è una responsabilità collettiva e un impegno per un futuro più umano. L’accoglienza e l’umanità sono antidoti al razzismo, mentre lo studio e la partecipazione attiva contrastano l’indifferenza e preservano i valori democratici.Riassunto Lungo

1. La Spirale dell’Indifferenza

Discriminazione e esclusione

La discriminazione contro gli ebrei in Italia si è concretizzata con l’esclusione da incarichi pubblici e dalle scuole, fino a sfociare nella deportazione. Liliana Segre, allontanata dalla scuola quando era bambina, è diventata il simbolo di questa ingiustizia. La sua successiva nomina a senatrice a vita rappresenta un riconoscimento importante, anche se tardivo. La storia di Liliana Segre mette in luce il forte contrasto tra l’esclusione subita e l’inclusione nelle istituzioni, evidenziando il valore della sua missione di testimonianza.La testimonianza come missione

Liliana Segre si dedica a dare voce a chi ha subito discriminazioni, insistendo sulla responsabilità di tutti nel contrastare l’odio e la dimenticanza. Attraverso la sua testimonianza, Segre si impegna a mantenere viva la memoria, considerandola un antidoto contro l’indifferenza, e promuovendo un mondo basato sul rispetto e sulla fratellanza. Le parole discriminatorie contenute nelle leggi razziali vengono descritte come l’inizio di un processo che ha portato alla dittatura e allo sterminio, un legame diretto tra le parole e le azioni concrete della persecuzione.Il pericolo dell’indifferenza

L’indifferenza è presentata come l’elemento più pericoloso, persino più della violenza stessa. Si manifesta come una scelta di comodo, un non-agire che permette al male di diffondersi senza trovare resistenza. L’indifferenza è quindi fondamentale per capire come l’orrore possa diventare realtà: quando si pensa che certi eventi non ci riguardino personalmente, non ci sono più limiti alle atrocità che possono essere commesse. Questo atteggiamento di indifferenza porta a considerare normale ciò che è inaccettabile, indebolendo la democrazia in modo silenzioso e subdolo.La responsabilità collettiva e il “Muro dell’Indifferenza”

La testimonianza di Liliana Segre e il Memoriale della Shoah, con il suo “Muro dell’Indifferenza”, rappresentano un avvertimento importante. Ricordare Janine, una vittima dimenticata nei campi di concentramento, è un modo concreto per riconoscere la responsabilità di ognuno di fronte alla sofferenza degli altri. La lotta contro l’indifferenza è un impegno continuo e necessario per evitare che gli orrori del passato si ripetano. La vera libertà comincia con il liberarsi dall’odio e dalla noncuranza verso chi ci sta accanto.Se l’indifferenza è il vero nemico, come si spiega la partecipazione attiva e violenta di individui e gruppi all’Olocausto, che va ben oltre la semplice noncuranza?

Il capitolo pone l’indifferenza al centro della spirale che conduce all’orrore, ma trascura forse il ruolo attivo e motivato di chi ha perpetrato le violenze. Concentrarsi unicamente sull’indifferenza rischia di semplificare eccessivamente le dinamiche complesse che portano a eventi estremi come l’Olocausto. Per una comprensione più profonda, sarebbe utile esplorare le opere di autori come Hannah Arendt, che analizzano la ‘banalità del male’ e i meccanismi di partecipazione attiva ai crimini, andando oltre la mera passività dell’indifferenza.2. L’Esilio dell’Infanzia: Scuola, Frontiera, Indifferenza

L’espulsione dalla scuola e le leggi razziali

Nel 1938, le leggi razziali cambiarono drammaticamente la vita di molte persone in Italia, tra cui Liliana Segre, che allora era una bambina. La sua espulsione dalla scuola elementare Fratelli Ruffini di Milano fu il primo momento in cui si rese conto della discriminazione. Fu suo padre a darle la notizia. La ragione dell’espulsione era che Liliana era ebrea. Prima di allora, nella sua famiglia, che era laica e patriottica, l’essere ebrei non era mai stato visto come qualcosa di negativo.L’indifferenza delle persone

Subito dopo l’espulsione, Liliana e la sua famiglia sperimentarono l’indifferenza delle persone intorno a loro. Amici e conoscenti cominciarono ad allontanarsi, lasciando Liliana in un isolamento doloroso e difficile da capire per una bambina. Questa indifferenza fu più traumatica della violenza fisica. Non si poteva reagire o difendersi dall’indifferenza. La parola “espulsione” ebbe un effetto molto forte su Liliana, segnando l’inizio di una vita di emarginazione e solitudine.L’origine delle leggi razziali

Le leggi razziali del 1938 non nacquero all’improvviso. Furono il risultato finale di un processo di discriminazione iniziato tempo prima. All’inizio, la discriminazione aveva colpito le persone italiane che vivevano nelle colonie africane. Poi, si estese anche alla popolazione ebraica. Queste leggi erano ingiuste e basate su idee sbagliate sulla razza. Tolsero agli ebrei diritti fondamentali, come il diritto di andare a scuola e di partecipare normalmente alla vita sociale.La fuga verso la Svizzera e il tragico rifiuto

Nel 1943, a causa delle persecuzioni sempre più gravi, la famiglia Segre cercò di scappare in Svizzera. Purtroppo, il loro tentativo fallì. Le autorità svizzere respinsero Liliana e la sua famiglia al confine, nonostante le loro suppliche disperate. Questo rifiuto ebbe conseguenze terribili. Di fatto, condannò a morte Liliana, suo padre e i cugini che erano con loro. Anche se la Svizzera accolse un certo numero di rifugiati, molti altri furono respinti, inclusi quelli che scappavano dalle persecuzioni razziali e dalla morte. Ancora una volta, l’indifferenza si manifestò, questa volta da parte delle istituzioni, segnando tragicamente il destino di chi cercava di salvarsi.L’indifferenza è stata davvero la causa principale della tragedia, o non dovremmo invece indagare più a fondo le radici ideologiche e politiche che hanno portato alle leggi razziali e alla persecuzione?

Il capitolo descrive l’indifferenza come un fattore cruciale, ma forse semplifica eccessivamente un fenomeno complesso. Per comprendere appieno la tragedia, è necessario approfondire le ideologie razziste e antisemite che hanno alimentato il fascismo italiano, e analizzare il contesto politico e sociale dell’epoca. Studiare autori come Emilio Gentile e Renzo De Felice potrebbe offrire una prospettiva più ampia sulle origini e le dinamiche del fascismo e delle leggi razziali.3. Binario 21: Viaggio nell’Anticamera di Auschwitz

L’arresto e la prigionia

Liliana Segre e suo padre vengono arrestati e portati nel carcere di San Vittore. La cella 202 diventa il luogo in cui trascorrono quaranta giorni. In questo spazio ristretto, padre e figlia vivono un’esperienza intensa di condivisione silenziosa, mentre cresce l’ansia per il futuro incerto che li attende.La partenza da Milano

La stazione Centrale di Milano, un luogo familiare e quotidiano, si trasforma in un punto di partenza verso l’ignoto. Sotto la superficie rassicurante della stazione si cela un luogo oscuro e nascosto: il Binario 21. Da qui partono i treni diretti ai campi di sterminio, portando con sé un carico di dolore e disperazione.Il viaggio verso Auschwitz

Il viaggio in treno verso Auschwitz si rivela subito disumano. Le persone deportate sono ammassate nei vagoni, senza luce né acqua. Durante il tragitto, si alternano momenti di disperazione profonda, preghiere collettive e silenzi rassegnati, preludio all’orrore che le attende.L’arrivo e la separazione

La Judenrampe di Auschwitz si presenta come uno scenario apocalittico. Qui avviene la selezione, il momento crudele della separazione definitiva dai propri cari. Liliana viene separata dal padre, consapevole che non lo rivedrà più. Il padre morirà nel campo di concentramento. Liliana viene condotta a Birkenau, un immenso campo destinato alle donne.La vita nel lager

Nel lager, ogni deportato viene ridotto a un numero. A Liliana viene tatuato sul braccio il numero 75190, simbolo della perdita della sua identità e della sua umanità. La vita quotidiana nel campo è scandita dal lavoro forzato nella fabbrica di munizioni. Questo lavoro, pur essendo schiavizzante, rappresenta paradossalmente una possibilità di sopravvivenza. La lotta per la vita nel lager impone un egoismo necessario e una freddezza emotiva. Questi meccanismi di difesa permettono di affrontare le selezioni continue e le umiliazioni quotidiane. Anche la lingua stessa si impoverisce, riducendosi a poche parole essenziali per descrivere la realtà brutale del campo. Nonostante la disumanizzazione dilagante, dentro Liliana rimane accesa una scintilla di resistenza. La decisione di aggrapparsi alla vita, rappresentata simbolicamente da una stella nel cielo, diventa un patto personale di sopravvivenza.Affermare che l’indifferenza odierna verso i migranti sia “come” l’indifferenza verso gli ebrei negli anni ’30 non rischia di banalizzare le specificità storiche e le diverse forme di discriminazione, impedendo una comprensione più profonda delle radici attuali del problema?

Il capitolo presenta un parallelismo tra l’indifferenza verso gli ebrei nel periodo pre-bellico e quella odierna verso i migranti, ma questa analogia, sebbene suggestiva, potrebbe risultare eccessivamente semplicistica. Per rispondere in modo esaustivo a questa domanda, sarebbe utile esplorare le dinamiche storiche specifiche che hanno portato all’Olocausto, approfondendo le analisi di autori come Primo Levi, e parallelamente studiare le forme contemporanee di razzismo e xenofobia attraverso le lenti della sociologia e della psicologia sociale. Approfondire il pensiero di autori come Zygmunt Bauman, con la sua analisi della “modernità liquida” e dell’indifferenza morale, potrebbe fornire strumenti concettuali utili per comprendere meglio la complessità del fenomeno attuale.6. L’Era del Testimone e il Dovere della Memoria

La memoria della Shoah nasce dalle esperienze personali, come dimostra la dedica di Liliana Segre a suo padre. Raccontare ciò che è successo è molto importante perché permette di unire le storie dei singoli con una riflessione più ampia su eventi disumani. Oggi, però, i testimoni diretti stanno scomparendo, e questo fa nascere una preoccupazione: il ricordo di quello che è successo potrebbe svanire per sempre.Il Silenzio Iniziale e l’Emergere della Memoria

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, c’è stato un periodo di silenzio su questi fatti terribili. Solo dopo, grazie alle testimonianze di chi era sopravvissuto, la memoria della Shoah è diventata un argomento di cui si è iniziato a parlare pubblicamente. Però, ricordare non deve diventare solo una cerimonia ripetitiva, come spesso accade per il Giorno della Memoria. Se diventa solo una routine, questa giornata rischia di perdere il suo vero significato e diventare quasi una форма vuota.Il Rischio del “Culto della Memoria”

Quando si parla tanto di memoria, c’è anche un altro pericolo: quello che viene chiamato “culto della memoria”. Questo significa che concentrarsi troppo sul ricordo del passato può farci dimenticare le responsabilità che abbiamo nel presente, nel mondo di oggi. Invece di spingerci ad agire, il ricordo può diventare solo un ritoFine a sé stesso.La Situazione Italiana e la Narrazione Autoassolutoria

In Italia, la situazione è ancora più complicata a causa del modo in cui spesso ci raccontiamo la nostra storia. C’è una tendenza a dire “italiani brava gente”, che ci fa sentire assolti e ci impedisce di fare i conti fino in fondo con il periodo fascista e con le responsabilità italiane nelle persecuzioni contro gli ebrei. Ad esempio, le leggi razziali del 1938 non sono state imposte dalla Germania, ma sono state una scelta precisa del regime fascista italiano.Verso un Uso Attivo e Politico della Memoria

Quindi, la memoria della Shoah non deve essere solo un ricordo passivo. Deve diventare uno strumento per capire meglio il presente e per agire concretamente. È necessario impegnarsi davvero per fare i conti con il passato, senza nascondersi dietro discorsi vuoti o bugie storiche. Solo così il “mai più” diventerà un impegno vero e costante contro qualsiasi forma di odio e discriminazione. L’esempio di Liliana Segre ci mostra come usare la memoria in modo giusto e responsabile, per cambiare davvero le cose.Se il rischio è un “culto della memoria” che ci paralizza nel presente, non stiamo forse rischiando di sminuire l’importanza stessa del ricordo, aprendo la strada a nuove forme di oblio e negazionismo?

Il capitolo mette in guardia dal rischio di un “culto della memoria” che potrebbe allontanare dall’azione concreta nel presente. Tuttavia, questa argomentazione potrebbe risultare incompleta senza un’analisi più approfondita delle dinamiche dell’oblio e del negazionismo. Per comprendere meglio i complessi equilibri tra memoria e azione, sarebbe utile esplorare le opere di studiosi che si sono occupati di memoria collettiva e di responsabilità storica, come ad esempio Primo Levi.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]