1X

🔊 100%

Contenuti del libro

Informazioni

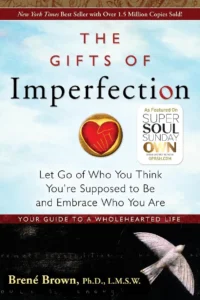

“Il coraggio di non piacere” di Brené Brown non è solo un libro, è un viaggio dentro un’emozione che tutti proviamo ma di cui parliamo pochissimo: la vergogna. Non è roba da psicologi o per chi ha avuto traumi enormi, no, la vergogna è universale, si nasconde nella vita di tutti i giorni, nel modo in cui ci vediamo, nelle relazioni, al lavoro. È un’epidemia silenziosa che ci fa sentire sbagliati, isolati, non abbastanza. Ma il punto forte del libro è che non ti lascia lì, nella vergogna. Ti mostra come costruire una “resilienza alla vergogna”, che non significa non provarla più, ma imparare a riconoscerla, capirla e affrontarla con coraggio. La chiave? Empatia, compassione e connessione autentica. Il libro esplora come la cultura, gli stereotipi e la ricerca della perfezione alimentino questa vergogna, ma ti dà gli strumenti per svelarla, capire i tuoi “trigger” e le tue vulnerabilità. Ti fa capire che l’empatia è l’antidoto più potente, sia verso gli altri che verso te stesso (l’auto-empatia è fondamentale!). Parla di come le etichette e il biasimo ci intrappolino, ma anche di come l’autenticità e il coraggio di essere vulnerabili siano la via d’uscita. È un invito a connettersi davvero, a rompere il silenzio sulla vergogna e a costruire relazioni basate sulla comprensione reciproca, mostrando che la vera forza sta nell’accettare le proprie imperfezioni e nel trovare il coraggio di non piacere a tutti, ma di piacere a sé stessi.Riassunto Breve

La vergogna è un’emozione che tutti provano, anche se spesso non se ne parla. È diversa dalla colpa, che riguarda un’azione specifica; la vergogna fa sentire sbagliati come persone, inadeguati e soli. Questa sensazione è alimentata dalla società e dalla cultura, che stabiliscono cosa è accettabile e cosa no, creando aspettative difficili da raggiungere in tanti aspetti della vita, come l’aspetto fisico, il lavoro, la famiglia. La vergogna porta a isolarsi, a temere il giudizio degli altri e a nascondere le proprie imperfezioni. Per affrontare la vergogna, serve sviluppare la “resilienza alla vergogna”, che non significa non provarla più, ma saperla riconoscere e gestirla. Gli strumenti principali per fare questo sono il coraggio, che permette di parlare apertamente di sé, la compassione, che aiuta a capire la sofferenza propria e altrui, e la connessione, che è il bisogno umano di sentirsi parte di qualcosa e che la vergogna mina. L’empatia è fondamentale, è come l’antidoto alla vergogna; significa mettersi nei panni dell’altro, ascoltare senza giudicare e far capire che si comprende. Anche l’auto-empatia, cioè essere gentili con sé stessi, è importante. La vergogna si nasconde dietro la ricerca della perfezione, che è un ideale irrealistico promosso anche dai media, e dietro gli stereotipi, che riducono le persone a etichette e creano distanza. La paura di essere vulnerabili, cioè di mostrare le proprie fragilità, è un’altra barriera, perché si teme che gli altri usino le nostre debolezze contro di noi. La vergogna è legata anche alla tendenza a dare la colpa, che è un modo per evitare di sentire il proprio dolore, e all’invisibilità, quando non ci si sente rappresentati o accettati dalla società. La dipendenza, ad esempio, è strettamente connessa alla vergogna. Superare tutto questo richiede consapevolezza critica, cioè capire come le esperienze personali si legano a problemi sociali più grandi, e la volontà di connettersi con gli altri, condividendo le proprie storie per rompere l’isolamento. L’autenticità, l’essere sé stessi, è strettamente legata alla resilienza alla vergogna; non si può essere autentici senza un po’ di resilienza. Affrontare la vergogna e cercare la connessione umana è un modo per cambiare non solo sé stessi, ma anche la cultura che la alimenta.Riassunto Lungo

1. L’universalità della vergogna e la resilienza

La vergogna è un’emozione che tutti provano, profondamente radicata nell’esperienza umana. Anche se spesso la si nasconde e non se ne parla, ha un grande potere sulla vita delle persone, influenzando quello che sentono, pensano e fanno. Non si parla volentieri della vergogna perché è un’emozione dolorosa, ma solo parlandone apertamente e cercando di capirla si può iniziare a farla pesare di meno.La vergogna nella vita di tutti i giorni

Si pensa spesso che la vergogna sia un problema solo di chi ha vissuto cose brutte, ma non è così. La vergogna è presente nella vita di tutti i giorni e si manifesta in molti aspetti: come ci vediamo fisicamente, l’essere genitori, la famiglia, il lavoro, la salute mentale e fisica, le dipendenze, la sessualità e l’invecchiamento. Se non ci accorgiamo di quanto la vergogna ci influenza, rischiamo di farci sopraffare da paure, sensi di colpa e isolamento.La resilienza alla vergogna: affrontare e superare

Questo libro vuole dare degli strumenti per diventare più “resilienti alla vergogna”. Resilienza non significa eliminare la vergogna, ma imparare a riconoscerla, ad affrontarla in modo positivo e a crescere grazie alle esperienze che la causano. Essere resilienti alla vergogna aiuta a superare le conseguenze negative, come la paura, il sentirsi sbagliati e l’isolamento. Invece, si possono sviluppare coraggio, comprensione verso sé stessi e legami veri con gli altri, che sono fondamentali per vivere bene. Per cambiare davvero le cose, bisogna affrontare la vergogna e trasformare il dialogo negativo che abbiamo dentro di noi, quello che ci fa sentire inadeguati e senza valore. Solo se riconosciamo l’importanza della vergogna possiamo iniziare un vero cambiamento che dura nel tempo.Se la vergogna è davvero universale, come suggerisce il capitolo, non rischiamo di ignorare le profonde differenze culturali e sociali che ne plasmano l’esperienza e l’impatto sugli individui?

Il capitolo afferma l’universalità della vergogna, ma questa affermazione rischia di trascurare quanto le norme culturali e sociali influenzino profondamente l’esperienza di questa emozione. Per comprendere meglio queste dinamiche, sarebbe utile approfondire studi di antropologia culturale e sociologia delle emozioni, esplorando autori come Arlie Hochschild, che ha studiato come le società plasmano le nostre emozioni. Considerare le variabili culturali e sociali è fondamentale per una comprensione più completa e per strategie di resilienza più efficaci.2. L’Epidemia Silenziosa della Vergogna

La vergogna è un problema molto comune, una vera e propria epidemia nascosta che si diffonde nella società. È importante capire la differenza tra vergogna e bassa autostima. L’autostima è come ci giudichiamo, mentre la vergogna è un’emozione molto più profonda. Quando una persona prova vergogna, si sente sola, indifesa e profondamente sbagliata. In questi momenti, è difficile riconoscere le proprie qualità e vedere le cose in modo positivo.La vergogna nasce dalla cultura in cui viviamo, che stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato. Impariamo a vergognarci attraverso i messaggi e le aspettative della società. Assorbiamo le paure di non essere abbastanza bravi, di non essere accettati, di non valere. Questo ci porta ad avere paura del giudizio degli altri e a cambiare il nostro comportamento per evitare di provare vergogna.Questa cultura della vergogna si manifesta in molti aspetti della vita: nel modo in cui viviamo la maternità, nel lavoro, nella ricerca della perfezione e nel modo in cui esprimiamo le nostre idee. Si insinua nella società attraverso la ricerca ossessiva della perfezione, gli stereotipi e i pettegolezzi. In questo modo, la vergogna diventa uno strumento per controllare le persone, isolarle e dividerle. Quindi, la vergogna non è solo un problema personale, ma un fenomeno culturale che fa male a tutti.Per superare la vergogna, è fondamentale sviluppare tre qualità: coraggio, compassione e capacità di creare legami con gli altri. Il coraggio, in questo caso, significa essere capaci di parlare apertamente e sinceramente di sé stessi. È importante raccontare le proprie esperienze in una società che ci spinge a vergognarci. La compassione ci permette di ascoltare la vergogna degli altri, mentre l’empatia è ciò che ci serve per capire e rispondere al dolore degli altri in modo utile. Avere legami umani forti è un bisogno fondamentale, ma la vergogna distrugge questi legami, facendoci temere di essere rifiutati.La capacità di resistere alla vergogna si costruisce mettendo in pratica il coraggio, la compassione e la connessione con gli altri. Questi sono gli elementi chiave per trasformare la sofferenza in forza e per costruire relazioni vere e importanti. Affrontare la vergogna richiede un impegno costante e consapevole. Dobbiamo capire quanto è complesso questo problema e non cercare soluzioni facili. La vera libertà si trova nel liberare noi stessi e gli altri dalla vergogna, condividendo le nostre storie e creando rapporti basati sull’accettazione e sulla comprensione reciproca.Ma è davvero convincente ridurre la vergogna a una mera ‘epidemia silenziosa’ e strumento di controllo sociale, trascurando potenziali funzioni psicologiche e sociali più complesse di questa emozione?

Il capitolo presenta una visione della vergogna forse eccessivamente semplificata, dipingendola come unicamente negativa e derivante da imposizioni culturali. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile esplorare la psicologia evoluzionistica, per capire se la vergogna ha avuto un ruolo adattativo nella nostra specie, e la sociologia delle emozioni, per comprendere meglio le dinamiche sociali in cui la vergogna si manifesta. Approfondire il lavoro di autori come Paul Ekman sull’universalità delle emozioni o Erving Goffman sulla presentazione di sé potrebbe offrire una prospettiva più articolata.3. L’Epidemia Silenziosa della Vergogna

La vergogna è molto importante nel modo in cui ci comportiamo. L’idea principale è che far sentire umili qualcuno non porta a cambiamenti positivi duraturi. Anche se la vergogna può sembrare che cambi subito il comportamento delle persone, questi cambiamenti sono solo superficiali e fanno male a tutti. La società usa la vergogna per controllare le persone, ma non si rende conto di quanto male fa alle emozioni e allo spirito.La vergogna è silenziosa e per questo si diffonde facilmente. Non si parla quasi mai apertamente della vergogna, nemmeno con gli psicologi. Non è facile spiegare cos’è la vergogna, ma possiamo dire che è una sensazione dolorosa che nasce dalla convinzione di non essere abbastanza bravi e di non meritare di essere accettati. La vergogna si mostra in molti modi diversi e forti, facendo sentire le persone molto sole e rifiutate.Ascoltare storie di persone che si vergognano può farci sentire cose diverse. Se ci riconosciamo nella storia di un’altra persona, possiamo provare dolore ma anche sollievo nel capire che non siamo soli. Al contrario, se sentiamo storie che sono lontane da noi, possiamo reagire difendendoci, giudicando e allontanandoci. Questo modo di fare peggiora ancora di più la situazione della vergogna. La compassione è fondamentale per affrontare la vergogna in modo positivo. È importantissimo capire cosa prova chi si vergogna e come reagiscono gli altri, evitando di continuare a giudicare e isolare le persone. Per superare la vergogna, dobbiamo riconoscere che tutti siamo fragili e creare legami basati sulla comprensione reciproca.Ma il capitolo non rischia di presentare una visione parziale della vergogna, concentrandosi eccessivamente sul contesto maschile?

Sebbene il capitolo riconosca che la vergogna è un’emozione universale, la sua analisi sembra focalizzarsi in modo preponderante sulle dinamiche maschili e sulle aspettative di mascolinità. Si potrebbe interrogare se questa impostazione non rischi di oscurare o minimizzare le specificità dell’esperienza femminile della vergogna, che pur essendo meno esplorata nel capitolo, è altrettanto complessa e radicata in diverse aspettative sociali e culturali. Per una comprensione più ampia, sarebbe utile integrare prospettive di studi di genere e approfondire autori come Brené Brown, che ha esplorato estesamente la vergogna in entrambi i contesti di genere.30. Navigare la Vergogna, Coltivare l’Empatia

Che cos’è la vergogna

La vergogna è un’esperienza comune a tutti gli esseri umani e nasce da dinamiche sociali e culturali profonde. La vergogna si manifesta in situazioni di abuso, quando si viene esclusi o giudicati, e incide sull’immagine che abbiamo del nostro corpo, sulla nostra salute mentale e sulla qualità dei nostri rapporti con gli altri. La cultura e i mezzi di comunicazione possono aumentare il sentimento di vergogna diffondendo stereotipi, aspettative irrealistiche e un’attenzione eccessiva alla perfezione. Tutto questo può portare a dipendenze, farci sentire isolati e rendere difficile la creazione di legami importanti con le persone.L’empatia come soluzione

L’empatia è molto importante per superare la vergogna, perché ci aiuta a entrare in contatto con gli altri e a capirci meglio. Per diventare più forti di fronte alla vergogna, è fondamentale essere consapevoli di cosa la scatena, riconoscerne le cause e imparare a essere empatici verso noi stessi. Mostrare la propria vulnerabilità è essenziale per essere veri e creare legami profondi, ma può essere difficile perché si ha paura di provare vergogna.Come affrontare la vergogna

Parlare apertamente della vergogna, accettare le proprie emozioni e cercare il contatto con gli altri sono strategie efficaci per ridurre l’effetto negativo della vergogna e crescere interiormente. Capire come funziona la vergogna e sviluppare l’empatia sono strumenti molto utili per costruire relazioni sane e sentirsi meglio sia individualmente che nella società.Affermare che l’empatia sia ‘la soluzione’ alla vergogna non rischia di minimizzare la complessità delle dinamiche sociali e strutturali che la alimentano?

Il capitolo presenta l’empatia come strumento principale per superare la vergogna, ma occorre interrogarsi se questa prospettiva non sottovaluti il peso delle strutture sociali e culturali che generano e perpetuano tale sentimento. La vergogna è infatti spesso radicata in dinamiche di potere, norme sociali oppressive e disuguaglianze sistemiche. Per una comprensione più completa, sarebbe utile esplorare le dimensioni sociologiche e politiche della vergogna, approfondendo autori come Erving Goffman per l’analisi dello stigma sociale, o Michel Foucault per le dinamiche di potere e controllo sociale.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]