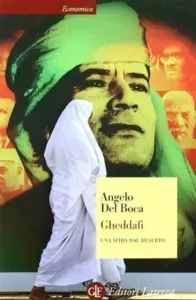

Contenuti del libro

Informazioni

“Gli italiani in Africa orientale. Nostalgia delle colonie” di Angelo Boca ti porta in un viaggio affascinante e spesso doloroso nel post-colonialismo italiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia perde il suo impero in Africa Orientale, ma la storia non finisce qui. Il libro esplora come l’Italia, nonostante la sconfitta, abbia cercato di mantenere un legame con Eritrea, Somalia ed Etiopia, tra complesse trattative internazionali e il destino incerto delle comunità italiane rimaste. Vedremo la Somalia affidata all’Italia in amministrazione fiduciaria e l’Eritrea legata all’Etiopia, in un periodo segnato da instabilità politica, conflitti come la guerra dell’Ogaden e figure come Hailè Selassiè e Siad Barre. Angelo Del Boca non nasconde le difficoltà, la repressione e la corruzione, ma analizza anche la persistente presenza economica e politica italiana e la complessa evoluzione delle relazioni tra Italia, Etiopia e Somalia fino agli anni ’80. È una storia che parla di nostalgia coloniale, ma soprattutto di come il passato imperiale abbia continuato a influenzare il presente e il futuro di queste terre e delle persone che le abitavano, italiani e africani.Riassunto Breve

Dopo la fine del fascismo nel 1943, l’Italia perde il suo impero coloniale in Africa. I governi italiani successivi, pur sconfitti, cercano di mantenere il controllo sulle ex colonie come Libia, Eritrea e Somalia, motivati dalla necessità di terre per l’emigrazione e accesso a risorse. Le potenze alleate hanno idee diverse sul futuro di questi territori. Il Trattato di Pace del 1947 conferma la perdita della sovranità italiana, lasciando la decisione finale alle Nazioni Unite. L’opinione pubblica italiana mostra un forte legame con le ex colonie. Le Nazioni Unite decidono nel 1949-1950: la Libia diventa indipendente, la Somalia viene affidata all’Italia in amministrazione fiduciaria per dieci anni sotto controllo ONU, e l’Eritrea viene federata con l’Etiopia. Questo segna la fine del colonialismo italiano, con un ruolo limitato e temporaneo solo in Somalia. In Etiopia, l’imperatore Hailé Selassié ristabilisce l’ordine dopo la guerra, riorganizzando l’amministrazione e affrontando rivolte. Gli italiani rimasti sono utili all’economia ma la loro posizione è incerta. I rapporti con l’Etiopia sono lenti a normalizzarsi per questioni come riparazioni e beni culturali, riprendendo diplomaticamente nel 1951. In Eritrea, sotto occupazione britannica, la comunità italiana si riduce. Emergono movimenti politici eritrei con diverse posizioni sul futuro, portando a tensioni e violenze. L’Italia cerca di riaffermare la sua presenza, supportando in Eritrea movimenti indipendentisti contro le mire etiopiche e in Somalia un ritorno dell’amministrazione italiana, anche finanziando gruppi locali. Questo attivismo contribuisce alla tensione e alla violenza, come il massacro di Mogadiscio nel 1948. L’ONU affida poi all’Italia l’amministrazione fiduciaria della Somalia nel 1949. L’amministrazione italiana in Somalia (AFIS), attiva dal 1950, affronta un paese povero e arretrato. La burocrazia è influenzata dal passato coloniale. C’è tensione con il principale partito nazionalista, la Lega dei Giovani Somali (SYL), che l’AFIS cerca di cooptare. Si accelera la somalizzazione dell’amministrazione. La comunità italiana, specialmente i concessionari agricoli, resiste al cambiamento per mantenere privilegi economici, come nel settore della bananicoltura. Un problema irrisolto è il confine con l’Etiopia, lasciato aperto dall’Italia. L’economia somala resta fragile e dipendente dagli aiuti. La democrazia parlamentare è debole, segnata da contrasti e accuse di brogli. L’indipendenza arriva anticipata nel 1960. L’AFIS fallisce politicamente ed economicamente, creando una classe somala legata all’amministrazione e alla corruzione. Gran parte dei fondi italiani viene spesa per la burocrazia AFIS, non per investimenti produttivi. L’AFIS non risolve i confini con l’Etiopia e fornisce armi alla Somalia. L’unico successo è la creazione di forze armate efficienti, che nel 1969 rovesciano la democrazia. In Etiopia, il ritorno italiano è visto con sospetto, anche per la questione somala. L’Italia ritarda i pagamenti per i danni di guerra. Nonostante ciò, la comunità italiana prospera economicamente. Hailé Selassié attua riforme caute e affronta opposizioni crescenti, specialmente dopo il fallito colpo di stato del 1960. L’annessione dell’Eritrea nel 1962 porta all’inizio della lotta armata. La comunità italiana resta in gran parte estranea a questi conflitti. Dopo l’indipendenza, la Somalia unificata affronta problemi di integrazione, tribalismo e corruzione. La politica estera è segnata da rivendicazioni territoriali. Un colpo di stato militare nel 1969 porta al potere Siad Barre, che instaura un regime socialista e nazionalizza imprese, incluse quelle italiane. La politica estera si avvicina all’URSS e rilancia le rivendicazioni sull’Ogaden etiopico. La guerra dell’Ogaden (1977-1978) vede la Somalia sconfitta dall’intervento sovietico-cubano a favore dell’Etiopia, causando instabilità interna. I rapporti Italia-Somalia sono complessi, con tensioni per le nazionalizzazioni ma continua cooperazione e aiuti. In Etiopia, Hailé Selassié affronta opposizione interna e il conflitto eritreo. La comunità italiana prospera negli anni ’60. I rapporti Italia-Etiopia sono complessi, influenzati dalla percezione di un favore italiano verso la Somalia. Negli anni Ottanta, l’Italia aumenta il suo impegno in Somalia sotto il regime di Siad Barre, nonostante le denunce di repressione. Il PSI promuove attivamente i rapporti e l’Italia diventa il principale interlocutore politico e fornitore di aiuti. La cooperazione economica è significativa, con grandi progetti. Altre forze politiche italiane mantengono una posizione più equilibrata tra Somalia ed Etiopia. Siad Barre cerca maggiore impegno italiano, inclusa assistenza militare. La repressione interna somala genera critiche in Italia. In Etiopia, dopo la rivoluzione, il potere è nelle mani di Menghistu Haile Mariam. Nonostante i problemi per la comunità italiana e le violazioni dei diritti umani, l’Italia non isola l’Etiopia e riprendono gli aiuti e l’assistenza. I rapporti migliorano, e l’Italia cerca una soluzione per la situazione degli italiani residenti e la questione degli indennizzi per i beni nazionalizzati. L’Agreement del 17 ottobre 1982 risolve il contenzioso: l’Italia risarcisce i propri cittadini, l’Etiopia paga una somma e riconosce proprietà italiane, e soprattutto concede visti di uscita senza vincoli fiscali agli italiani. Questo accordo migliora la condizione della comunità italiana in Etiopia e segna la fine di una lunga storia di rapporti difficili. La politica italiana nel Corno d’Africa si orienta verso la cooperazione e l’assistenza, riconoscendo gli errori del passato.Riassunto Lungo

1. La Scomparsa dell’Impero e la Lotta per un Ritorno

Con la fine del fascismo nel 1943, l’Italia perse il controllo dei territori che aveva in Africa. Chi tornava in patria dalle colonie trovava un paese ancora in guerra e senza più un impero a cui fare riferimento. Nonostante la sconfitta subita, i governi che si formarono dopo il fascismo, guidati da persone importanti come De Gasperi e Sforza, provarono a non rinunciare alle colonie che l’Italia possedeva prima del fascismo, cioè Libia, Eritrea e Somalia. Le ragioni che venivano date per questa richiesta erano diverse e miravano a giustificare il mantenimento del controllo: si diceva che servissero per far emigrare gli italiani in cerca di lavoro, per avere accesso a materie prime importanti e per non perdere il valore del lavoro che gli italiani avevano già fatto in quei luoghi nel corso degli anni. Le nazioni alleate che avevano vinto la guerra avevano però idee molto diverse su cosa fare di quelle terre africane una volta liberate dal controllo italiano. La Gran Bretagna non voleva assolutamente che l’Italia tornasse e proponeva di dividere i territori tra le potenze o di metterli sotto la sua gestione diretta. Gli Stati Uniti pensavano invece a un sistema di gestione internazionale, affidando le terre a un’amministrazione controllata dalle Nazioni Unite per prepararle all’indipendenza. La Francia era più favorevole a lasciare un ruolo all’Italia, mentre l’Unione Sovietica avanzava richieste proprie, rendendo la situazione ancora più complicata e difficile da risolvere per tutti gli attori coinvolti.

Il Trattato di Pace e il desiderio italiano

Nel 1947 venne firmato il Trattato di Pace che mise fine formalmente alla guerra per l’Italia e definì le sue nuove condizioni sul piano internazionale. Questo trattato stabiliva in modo chiaro che l’Italia doveva rinunciare per sempre alla sovranità sulle sue colonie africane, riconoscendo la perdita di quei territori. La decisione finale sul loro futuro destino veniva lasciata alle quattro potenze vincitrici (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica), che avrebbero dovuto trovare un accordo comune. Nonostante la rinuncia formale imposta dal trattato, in Italia molte persone e diversi partiti politici, inclusi settori della sinistra, sentivano ancora un forte legame emotivo ed economico con le ex colonie. Questo sentimento diffuso spingeva il governo italiano a chiedere con forza di poterne tornare ad amministrare, usando spesso argomenti legati all’orgoglio nazionale, al valore del lavoro svolto dagli italiani in passato e alla necessità di non disperdere quell’eredità. Questa situazione creava una forte pressione sul governo italiano, che si trovava diviso tra la realtà della sconfitta subita e il desiderio di non perdere completamente l’eredità coloniale, cercando di ottenere il miglior risultato possibile nei difficili negoziati internazionali.

Le decisioni finali delle Nazioni Unite

Dopo lunghe e difficili discussioni tra le potenze e i paesi interessati, e dopo aver scartato diverse proposte che non mettevano d’accordo tutti gli attori coinvolti, come quella chiamata compromesso Bevin-Sforza, furono le Nazioni Unite a prendere le decisioni definitive sul futuro delle ex colonie italiane. Questo processo di definizione si concluse tra il 1949 e il 1950, stabilendo il nuovo assetto territoriale per ciascun possedimento. Per la Libia, la decisione fu quella di concederle subito l’indipendenza, riconoscendo il suo diritto all’autodeterminazione e la sua capacità di governarsi in autonomia. La Somalia venne invece affidata all’Italia, ma solo per un periodo limitato di dieci anni e sotto la supervisione e il controllo diretto delle Nazioni Unite, agendo come amministrazione fiduciaria con il compito specifico di preparare il paese all’indipendenza. L’Eritrea ebbe un destino diverso rispetto alle altre due colonie: fu unita all’Etiopia in una federazione, anche se le venne riconosciuta una certa autonomia interna per gestire i propri affari locali e le proprie specificità. Queste decisioni prese dalle Nazioni Unite segnarono in modo chiaro e definitivo la fine dell’epoca coloniale italiana in Africa. All’Italia fu concesso solo un ruolo molto limitato nel tempo e nello spazio, circoscritto alla gestione temporanea della Somalia sotto il controllo internazionale, ponendo fine alle sue ambizioni imperiali residue.

Ma come è possibile che persino “settori della sinistra” abbiano sostenuto il ritorno alle colonie dopo la fine del fascismo?

Il capitolo accenna al fatto che anche parti della sinistra italiana sentissero un forte legame con le ex colonie e spingessero per poterne tornare ad amministrare. Questo passaggio, che sembra contraddire l’immagine anti-imperialista tipica dei movimenti di sinistra, merita un approfondimento critico. Comprendere questa posizione richiede di analizzare le specifiche dinamiche politiche e ideologiche dell’Italia post-bellica, le diverse anime della sinistra dell’epoca e il modo in cui il dibattito sulla “questione coloniale” si intrecciava con le esigenze economiche (come l’emigrazione) e il sentimento nazionale residuo. Per esplorare questo aspetto controverso, è utile consultare studi sulla storia politica italiana del secondo dopoguerra e sull’eredità del colonialismo, magari leggendo autori come Angelo Del Boca o Nicola Labanca, che hanno analizzato in profondità questi temi.2. Tra ricostruzione e addii coloniali

Dopo la guerra, l’Etiopia si trova in una situazione di grande disordine. L’imperatore Hailè Selassiè si impegna subito per ristabilire l’ordine e per rafforzare il potere centrale dello stato. Riorganizza le divisioni amministrative del paese, sostituendo la vecchia aristocrazia feudale con funzionari nominati direttamente dall’imperatore. Queste nomine si basano sulla lealtà nei suoi confronti, cercando spesso di bilanciare i diversi gruppi, inclusi coloro che avevano partecipato alla resistenza e chi invece aveva collaborato con gli occupanti. Nonostante questi sforzi per consolidare il potere, si verificano comunque rivolte in diverse regioni e complotti, anche da parte di ex patrioti che desideravano riforme più rapide o un cambiamento politico. L’imperatore affronta e reprime con decisione queste forme di opposizione al suo governo.Gli italiani rimasti in Etiopia

In Etiopia rimangono alcune migliaia di italiani dopo la fine del conflitto. Inizialmente, la loro presenza è utile per l’economia del paese, poiché molti sono tecnici e professionisti qualificati. La loro posizione è però incerta, segnata da espulsioni e difficoltà, anche se l’imperatore offre loro una certa protezione. La comunità italiana riesce a mantenere una certa vitalità economica, ma conserva anche una forte nostalgia per il passato. I rapporti con la popolazione etiopica sono vari: a livello popolare c’è spesso tolleranza, ma tra alcuni dirigenti etiopici persiste un profondo risentimento per le violenze subite durante l’occupazione.La situazione in Eritrea

In Eritrea, dopo la sconfitta italiana e l’arrivo dell’occupazione britannica, la comunità italiana si riduce in modo significativo. Nonostante le difficoltà, gli italiani rimasti riescono a mantenere un ruolo importante nell’economia locale. Contemporaneamente, emergono diversi movimenti politici eritrei con idee differenti sul futuro del paese. Alcuni gruppi spingono per l’unione con l’Etiopia, altri desiderano l’indipendenza completa, mentre altri ancora propongono un periodo sotto amministrazione fiduciaria internazionale. La tensione tra queste diverse posizioni porta a episodi di violenza e alla crescita del fenomeno del banditismo, spesso alimentato e sostenuto da forze esterne interessate a influenzare il destino della regione.Il trattato di pace e i rapporti con l’Italia

Il trattato di pace firmato nel 1947 segna formalmente la fine del dominio coloniale italiano. La normalizzazione dei rapporti tra Italia ed Etiopia procede lentamente, complicata da questioni irrisolte come le riparazioni di guerra dovute dall’Italia e la restituzione di beni culturali portati via durante l’occupazione. Nonostante le diffidenze iniziali, la ripresa delle relazioni diplomatiche avviene nel 1951, anche grazie alle pressioni della comunità internazionale. L’Italia cerca di riaffermare la sua presenza economica nella regione, ma le questioni del passato ancora aperte e le dinamiche politiche locali e regionali rendono questo percorso piuttosto complesso e pieno di ostacoli.Ma chi erano, concretamente, quelle ‘forze esterne’ che il capitolo indica come responsabili di alimentare il banditismo in Eritrea?

Il capitolo, pur descrivendo la frammentazione politica in Eritrea e l’emergere del banditismo, lascia un vuoto cruciale non specificando quali fossero queste “forze esterne” e quali interessi concreti perseguissero. Attribuire la violenza a entità non meglio identificate rischia di semplificare eccessivamente un contesto post-coloniale complesso, segnato da rivalità regionali e dinamiche internazionali (come l’incipiente Guerra Fredda). Per comprendere appieno le radici della tensione e della violenza in Eritrea in quel periodo, è indispensabile approfondire il quadro geopolitico del Corno d’Africa e le specifiche ingerenze esterne. Un utile punto di partenza potrebbe essere lo studio della storia moderna dell’Eritrea e dell’Etiopia, magari consultando autori come Haggai Erlich o altri specialisti della regione.3. Manovre e ritorni: l’Italia nelle ex colonie dopo la guerra

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia cerca di riaffermare la sua presenza nelle ex colonie africane, concentrandosi in particolare su Eritrea e Somalia. In Eritrea, l’obiettivo principale è l’indipendenza per contrastare le ambizioni etiopiche, mentre in Somalia si punta a un ritorno dell’amministrazione italiana. Per raggiungere questi scopi, l’Italia finanzia e supporta attivamente gruppi politici locali favorevoli alle proprie posizioni. In Eritrea, in particolare, vengono appoggiati i movimenti indipendentisti, spesso utilizzando denaro per influenzare le decisioni e contrastare la propaganda inglese ed etiopica. Questo forte attivismo italiano contribuisce ad aumentare la tensione e la violenza nella regione, portando anche ad attacchi terroristici che colpiscono la comunità italiana residente. Una Commissione dell’ONU viene inviata per valutare la situazione, ma non riesce a raggiungere un accordo unanime. Alla fine, nel dicembre 1950, l’Assemblea Generale dell’ONU decide per la federazione dell’Eritrea con l’Etiopia. Questa soluzione viene accettata, anche se porta molti italiani a lasciare il paese e l’Italia a perdere influenza politica diretta, pur mantenendo importanti interessi economici.La situazione in Somalia

In Somalia, la comunità italiana attraversa un periodo difficile sotto l’amministrazione britannica, affrontando problemi economici e ostilità da parte di alcuni funzionari inglesi, oltre che del crescente movimento nazionalista somalo, la Somali Youth League. L’Italia cerca attivamente di contrastare la Lega sostenendo gruppi politici rivali. Questa tensione culmina nel tragico massacro di Mogadiscio nel gennaio 1948, un evento in cui decine di italiani e somali che sostenevano l’Italia perdono la vita. Le indagini svolte in seguito mettono in luce responsabilità sia nella propaganda italiana che nell’inazione, o addirittura nella complicità, di una parte dell’amministrazione britannica. L’Italia sfrutta diplomaticamente questo episodio per fare pressione e ottenere un proprio ritorno nella regione. Nel 1949, l’ONU affida all’Italia un mandato di amministrazione fiduciaria decennale sulla Somalia. L’Italia invia un Corpo di Sicurezza e funzionari con il compito di ristabilire l’ordine e preparare il paese all’indipendenza. Questo processo inizia in modo pacifico, ma l’amministrazione italiana ricorre a metodi repressivi contro l’opposizione e garantisce stipendi elevati al proprio personale.Come si concilia il dichiarato obiettivo di promuovere pace e sviluppo con il sostegno crescente a un regime accusato di repressione e violazioni dei diritti umani?

Il capitolo descrive un quadro in cui l’Italia intensifica il proprio supporto a un regime, quello di Siad Barre, nonostante le gravi denunce di violazioni dei diritti umani. Questa apparente contraddizione tra i valori democratici e gli interessi geopolitici ed economici solleva interrogativi fondamentali sulla logica che guida le decisioni di politica estera. Per comprendere meglio questo dilemma, è utile approfondire lo studio della storia delle relazioni internazionali, concentrandosi sul periodo della Guerra Fredda e sul ruolo dei paesi non allineati o strategicamente posizionati. L’analisi della politica interna italiana dell’epoca, in particolare il ruolo di partiti come il PSI nelle relazioni internazionali, può fornire ulteriore contesto. Approfondire le opere di storici specializzati nella politica estera italiana e nella storia del Corno d’Africa può aiutare a svelare le complesse motivazioni dietro tali scelte.9. Tra passato imperiale e nuovi accordi: l’Italia e l’Etiopia rivoluzionaria

Per dare una base legale alla rivoluzione, nel dicembre 1979 nasce la COPWE. L’idea è quella di creare un partito socialista per passare il potere dai militari ai civili. Tuttavia, dopo quattro anni, questo partito non è ancora pronto. Il tenente colonnello Menghistu Haile Mariam, anche se fa parte del governo militare (il Derg), ha un potere molto forte e personale. C’è quasi un culto della sua persona, che ricorda quello dell’imperatore Hailè Selassiè. Menghistu lavora nel vecchio palazzo dell’imperatore e usa simboli legati al passato imperiale, come se volesse mostrare una linea di continuità. Anche la capitale, Addis Abeba, conserva molti aspetti della vita di prima della rivoluzione.L’Italia e i Primi Contatti

Nonostante la rivoluzione in Etiopia abbia creato problemi per gli italiani che vivevano lì e abbia portato alla violazione dei diritti umani, l’Italia sceglie di non isolare il paese, a differenza di altre nazioni. Riprendono gli aiuti economici e l’assistenza tecnica dall’Italia. Un primo accordo viene firmato nel febbraio 1980. Questo accordo prevede aiuti economici e assistenza, segnando una riapertura del dialogo tra i due paesi dopo un periodo difficile.Le Difficoltà e la Comunità Italiana

I rapporti tra Italia ed Etiopia iniziano a migliorare. L’Italia mostra un nuovo interesse per l’Etiopia, anche preoccupata per la situazione degli italiani che risiedono lì. Diverse delegazioni politiche italiane visitano Addis Abeba nel 1981. La visita del ministro degli Esteri italiano, Emilio Colombo, nell’aprile 1981, incontra però alcune difficoltà diplomatiche. Ad esempio, Menghistu e il ministro degli Esteri etiopico non sono presenti all’arrivo del ministro italiano. L’incontro con Menghistu avviene più tardi, ma i risultati sono limitati. Non si trovano soluzioni per le questioni politiche più importanti e per il conflitto tra Etiopia e Somalia. Resta irrisolto anche il problema dei risarcimenti per i beni che erano stati degli italiani e che il governo etiopico aveva preso.I Negoziati per l’Accordo

La situazione della comunità italiana è difficile. Ci sono limiti alla loro libertà di spostarsi e i risarcimenti per i beni non arrivano. Questo spinge l’Italia a cercare una soluzione definitiva. Nel 1982, il sottosegretario Roberto Palleschi guida i negoziati per nuovi accordi. Anche se c’è un incidente all’ambasciata italiana nella città di Asmara, i negoziati vanno avanti. Portano alla firma di un documento d’intesa a luglio e poi all’Agreement vero e proprio il 17 ottobre 1982.I Dettagli dell’Accordo del 1982

L’Agreement firmato il 17 ottobre 1982 mette fine alla controversia. L’Italia si impegna a pagare i propri cittadini per i beni che erano stati espropriati in Etiopia. In cambio, l’Italia trasferisce all’Etiopia la proprietà di 19 edifici. L’Etiopia, da parte sua, paga una somma all’Italia (che sarà usata per assistenza tecnica) e riconosce che alcuni edifici ad Asmara sono di proprietà italiana. La cosa più importante è che l’Etiopia promette di dare i visti di uscita agli italiani senza chiedere tasse aggiuntive. Questo mette fine alle restrizioni che duravano da anni e che impedivano agli italiani di lasciare il paese liberamente.L’Impatto sulla Comunità Italiana

L’accordo migliora notevolmente la vita degli italiani in Etiopia. Garantisce loro la libertà di movimento e assicura che ricevano i risarcimenti dovuti. La comunità italiana si è ridotta, contando circa 1.300 persone alla fine del 1982, ma appare più tranquilla e serena. Non è più vista come un problema né per l’Etiopia né per l’Italia, ma come un gruppo che contribuisce alla vita del paese.Una Nuova Politica Regionale

La firma dell’Agreement del 1982 chiude un lungo periodo di rapporti difficili tra Italia ed Etiopia, segnati in passato dal colonialismo. La politica estera italiana nella regione del Corno d’Africa cambia direzione. Si orienta verso la “tradizione, non nostalgia”, guardando al futuro piuttosto che al passato coloniale. L’Italia, pur non avendo più potere militare, si trova in una posizione unica per aiutare i paesi della regione, specialmente nella lotta contro la fame. Questo avviene attraverso progetti di cooperazione e assistenza, riconoscendo anche gli errori commessi in passato.Ma come si concilia una “rivoluzione socialista” con un leader che imita l’imperatore deposto?

Il capitolo evidenzia una palese contraddizione: un regime nato da una rivoluzione che si dichiara socialista, guidato da un uomo che nega i principi rivoluzionari coltivando un culto della personalità e richiamando simboli del passato imperiale. Questa tensione logica non viene esplorata a fondo. Per comprendere meglio dinamiche simili, è utile studiare la natura dei regimi post-rivoluzionari, le forme di autoritarismo e i culti della personalità, nonché la storia specifica dell’Etiopia e del Derg. Approfondire la politologia e la storia africana, magari leggendo autori che si sono occupati di questi temi, può offrire prospettive critiche su come i movimenti rivoluzionari possano deviare dai loro ideali iniziali.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]