1X

🔊 100%

Contenuti del libro

Informazioni

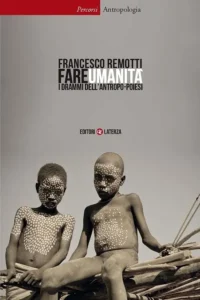

“Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi” di Francesco Remotti ti porta a riflettere su una domanda fondamentale: cosa significa essere umani? Questo libro esplora l’idea che l’uomo non nasca completo, ma venga costantemente plasmato e costruito dalla cultura, un processo che l’autore chiama antropo-poiesi. Non è solo un rivestimento superficiale, ma qualcosa che si intreccia con la nostra biologia, riempiendo i nostri “vuoti” innati e creando le diverse forme di umanità che vediamo nel mondo. Vedremo come questo modellamento corporeo sia centrale, con pratiche estetiche a volte dolorose che vanno dagli ornamenti alla chirurgia, e come persino il trattamento dei morti sia parte di questo “fare umanità”. Il libro mette a confronto la spinta moderna europea a creare un uomo nuovo basato su certezze assolute e ragione (spesso con esiti violenti e distruttivi) con approcci diversi, come quello dei Nande in Africa, che attraverso i loro riti di iniziazione abbracciano il dubbio antropologico e si chiedono continuamente “cosa è un uomo?”. È un viaggio affascinante tra idee, pratiche culturali e i veri drammi insiti nel compito incessante di definirci e crearci.Riassunto Breve

La realtà umana non è sempre stata vista allo stesso modo. All’inizio si pensava a una natura umana fissa e universale, separata dai costumi superficiali. Poi è arrivato il concetto di cultura che ha dato più peso ai costumi, considerandoli un rivestimento adattivo sulla natura umana. Una visione più recente dice che cultura e biologia si sono intrecciate fin dall’inizio, e che l’uomo è un prodotto della cultura, non solo chi la crea. L’essere umano nasce biologicamente incompleto, con istinti deboli, e la cultura interviene per fornire le informazioni e i modelli che servono per vivere. Le culture sono sempre specifiche e creano forme diverse di umanità. La cultura non solo riempie i vuoti, ma sceglie tra le possibilità, creando un altro tipo di incompletezza. Questo modellamento si vede anche nel cervello, che viene plasmato dall’esperienza culturale. Il processo di fare l’uomo, chiamato antropo-poiesi, è un modellamento, che può essere passivo (subito) o attivo (guidato da progetti).Il problema di come si forma l’uomo è centrale. Alcuni pensano che si tratti di modellarsi secondo una natura umana universale da scoprire. Questa idea ha portato a considerare alcune culture superiori perché capaci di unire invenzione e scoperta delle leggi naturali. Altri pensano che la plasmazione dipenda da diverse fonti, e se dipende dagli uomini, diventa incerta. Per gestire l’incertezza, si può credere in modelli già pronti, come nel mito platonico. Una visione diversa dice che l’uomo è incompleto fin dall’inizio, senza un modello fisso, e ha il potere di inventare se stesso. Questa auto-plasmazione crea molte forme di umanità, diverse e non per forza superiori l’una all’altra. L’uomo non ha una natura fissa prima delle sue forme; lui è le sue forme. Questo porta a “de-formazioni”, perché non c’è un modello “giusto”. La cultura stessa partecipa a dare forma e a deformare. L’antropo-poiesi diventa un’arte, dove l’uomo si fa opera.L’uomo non è finito alla nascita, ha bisogno di formazione continua. Questa necessità viene dall’idea che la cultura non è un extra, ma serve a colmare una mancanza biologica. La cultura modella l’individuo per tutta la vita, come una “seconda genesi”. Ci sono due modi di antropo-poiesi: un modellamento costante e inconsapevole nella vita di tutti i giorni, e uno programmato e consapevole nei rituali, come le iniziazioni. Questi riti non solo trasmettono valori, ma a volte mostrano che le norme sociali sono arbitrarie. La mancanza di modelli universali rende il compito di fare l’uomo precario. Gli uomini inventano i modelli, a volte ispirandosi a divinità o antenati per nascondere l’arbitrarietà. Di fronte a questa precarietà, si può accettarla (con dubbio o umorismo) o nasconderla (con arroganza, attribuendo la perfezione a forze esterne o alla tecnologia). La cultura, modellando il corpo e il comportamento, è il ponte tra l’incompletezza umana e il compito di costruirsi. Questo processo è presente in tutte le società e suggerisce una continuità con altre specie animali che mostrano comportamenti culturali ed estetici.Modellare il corpo è fondamentale per la cultura. Il corpo è visto come materia plasmabile che ha bisogno di interventi per avere forma. Questo ha sempre una dimensione estetica, legata alla bellezza, ed è spesso connesso al potere. Ci sono molti interventi sul corpo in tutte le società: vestiti, ornamenti, pulizia, cosmesi, pittura, modellamento di capelli e unghie, alterazione muscolare. Interventi più invasivi modificano le ossa (deformazione del cranio, dei piedi), la pelle (tatuaggi, scarificazioni), le perforazioni, l’intaglio dei denti. Le amputazioni creano una mancanza voluta con significato culturale. La chirurgia genitale (circoncisione, escissione, infibulazione) ridefinisce l’identità di genere e sociale, spesso con dolore e rischi. Anche la società moderna usa interventi estetici, inclusa la chirurgia plastica e sostanze chimiche, per alterare l’aspetto secondo modelli culturali, mostrando che l’esigenza di intervenire sul corpo per l’estetica è una costante umana, che spesso supera la preoccupazione per la funzionalità o il dolore.Le società intervengono sui corpi, vivi e morti, con pratiche estetiche che legano piacere e dolore. Il dolore durante l’intervento può portare al piacere del risultato o del riconoscimento sociale. Alcuni interventi causano disfunzioni permanenti, sollevando domande sul perché si creino modelli che compromettono il corpo. Il processo di “fare umanità” include costruzione, distruzione e trasformazione. Modellare significa scegliere alcune possibilità e scartarne altre. Questa trasformazione continua dopo la morte. I corpi morti vengono trattati in modi diversi: evitando la decomposizione (cremazione), accelerandola, nascondendola (sepoltura), rallentandola (imbalsamazione) o bloccandola (mummificazione). Queste pratiche riflettono scelte culturali sul destino del corpo. Anche i resti umani vengono trattati esteticamente e culturalmente, diventando reliquie o oggetti d’arte/scientifici. Esiste anche la dissoluzione intenzionale del corpo e della memoria, per violenza o per scelta culturale, come ultimo gesto di “fare umanità”. Questi processi sono animati da forte determinazione. Nelle società tradizionali, questa forza è ritualizzata per esplorare il non umano. Nella modernità, si manifesta nella certezza dei propri modelli universali e nella spinta a realizzarli, a volte con violenza.Il pensiero moderno europeo, da Bacon e Descartes, rifiuta costumi e tradizioni come ostacoli alla verità universale. Mira a un “regno dell’uomo” basato sulla ragione e le leggi naturali, una nuova epoca. Questo si lega all’idea biblica dell’uomo a immagine di Dio che domina la natura. La superiorità europea non viene dai costumi, ma dalla capacità di aderire alla ragione naturale, vista come immagine divina. Le nazioni con costumi “aberranti” (sacrifici umani, antropofagia) perdono il diritto di autogovernarsi e sono considerate “nemici” dell’umanità, giustificando l’intervento o lo sterminio. L’idea cristiana dell'”uomo nuovo” di Paolo di Tarso è un prototipo per questa trasformazione radicale. L’uomo nuovo supera le divisioni culturali e la mortalità. Chi non aderisce è visto come una minaccia da eliminare. La storia europea mostra una lotta contro l’alterità basata sulla pretesa di avere l’unica vera forma di umanità, con conseguenze violente. L’espansione europea e le atrocità sono viste come manifestazioni di questo furore, un tentativo di creare un regno umano simile a quello divino, eliminando gli ostacoli.La modernità europea vuole creare un “uomo nuovo”. Questa idea guida conquiste e rivoluzioni, come la Rivoluzione Francese, con la sua “furia” distruttrice. Molti pensatori vedono la guerra come strumento per creare questa nuova umanità, come “azione benefica” o “cosa utilissima”. Nietzsche invoca un “Übermensch” che richiede la guerra. La guerra viene vista come capace di rigenerare l’uomo. L’ideologia moderna crede che la guerra crei l’uomo nuovo, richiedendo una guerra mondiale per una trasformazione universale. Le potenze in guerra mirano alla “rigenerazione dell’uomo moderno”, vedendo la guerra come “santa”. Mettono Dio alla testa degli eserciti, e gli uomini si auto-sacrificano per creare una nuova umanità. La Grande Guerra diventa un rituale di iniziazione su larga scala, una “prova”. A differenza dei riti non moderni o del cristianesimo, la modernità affida agli uomini il compito di creare l’uomo nuovo, usando violenza invece dell’amore. Questo porta a tragedie. La Grande Guerra non rigenera, ma è una carneficina. Il mito dell’uomo nuovo fallisce, mostrando degenerazione. Nonostante il fallimento, il bisogno di antropo-poiesi resta, anzi, l’esperienza della guerra lo aumenta. I regimi totalitari riprendono il mito dell’uomo nuovo, offrendo modelli rigidi e usando il terrore per rispondere al disorientamento post-bellico. La guerra, esperienza di “margine”, crea bisogno di certezze. La “hybris costruttivistica” di queste ideologie nasce da questa esperienza. I regimi impongono certezze indiscutibili, identificando nemici. Il terrore, pur disumano, ha radici umane nel bisogno di antropo-poiesi. Nasce dal logoramento delle forme umane esistenti. Le formule moderne dell’uomo nuovo, a differenza di quella cristiana che si affida a Dio, mettono l’uomo al posto di Dio. Questa mancanza di un garante divino rende l’impresa più difficile e richiede di soffocare il dubbio con il terrore. Il terrore nasconde l’incertezza e la paura del fallimento nei progetti radicali. Nel Novecento, l’idea dell’uomo nuovo si diffonde globalmente, portando a distruzione e terrore. Un contrasto è il rituale di iniziazione Nande, l’olusumba. Questo rito di antropo-poiesi, con la circoncisione, mostra un “furore” nel trasformare i ragazzi, ma è più modesto dei furori moderni. Nel canto dell’olusumba, i circoncisori chiedono a Katonda, la divinità che “mette ordine”, “un uomo, che cos’è?” nel contesto della vita Nande. Questa domanda radicale sull’essenza umana è rivolta alla divinità garante. Agli antenati si chiede il “ritmo degli iniziati”, la forma culturale specifica. Questo approccio Nande distingue la domanda fondamentale sull’essere umano (al divino) dall’acquisizione della forma culturale (dagli antenati). La divinità non interviene nel modellamento, lasciando gli uomini soli, ma è interrogata sul significato. Questo include dubbio, rendendo l’antropo-poiesi più umana dei progetti moderni basati su certezze assolute e violenza.Il rituale olusumba è un viaggio nella foresta che segna il passaggio all’età adulta maschile, con prove e sacrifici. Il successo non è certo. Si eliminano figure viste come ostacoli all’umanità nande. Lo scopo è generare uomini, collegando la formazione individuale all’abitare il territorio. La preghiera finale chiede a Katonda di insegnare ad abitare le colline, suggerendo che il sapere degli antenati non basta. I nande si definiscono “abakondi”, distruttori della foresta, un vanto che nasconde un dramma: la distruzione della foresta allontana la selvaggina e distrugge un mondo. La conoscenza di altri gruppi che convivono con la foresta (come i Mbuti) genera un dubbio ecologico e antropologico sulla loro cultura. I rituali di iniziazione non solo trasmettono tradizioni, ma sono momenti di crisi e riflessione che spingono i giovani a capire cosa stanno diventando. La sofferenza e il dolore sono fondamentali per creare questa coscienza critica, imprimendo il cambiamento e fissando la memoria. Diventare uomini implica prendere distanza dalla società, uscire per confrontarsi con l’alterità. La foresta è un mondo opposto al loro. L’esperienza dolorosa di questa alterità, inclusa il confronto con altri modi di vivere, è essenziale per una coscienza matura.La consapevolezza arriva dall’incontro con l’alterità, capendo che esistono altri modelli di umanità e insediamento. Questo sviluppa il senso delle possibilità. Società come i baNande vogliono che i giovani diventino adulti in modo critico, considerando alternative. L’olusumba è un percorso di trasformazione che implica dolore e sofferenza, superando la “cocciutaggine” (eccessiva sicurezza). Comporta una morte psicologica del vecchio sé per rinascere come uomo adulto e consapevole. Non è solo simbolico, ma un confronto con il pericolo fisico e la morte. La trasformazione non dipende solo dagli iniziatori; i giovani devono sviluppare consapevolezza. Passano dall’essere “mandriani di capre” a “mandriani dell’uccello della foresta”, simbolo di libertà e capacità di vedere da una prospettiva elevata. L’olusumba eleva i giovani per far loro capire la propria società e le altre, acquisendo spirito critico e libertà. C’è una difficoltà universale nel trovare modelli certi per formare le nuove generazioni. I baNande esprimono questo con la domanda “omundu, niki?” (“un uomo, che cos’è?”), rivolta a Katonda senza risposta. L’olusumba è un tentativo umano di rispondere, una scommessa sulla creazione dell’umanità. Questa incertezza e la necessità di proiettarsi nel futuro senza modelli definiti sono una condizione umana costante. L’arrivo degli europei e del cristianesimo ha aumentato questo dramma. Oltre all’alterità dei Pigmei baMbuti, gli europei hanno portato un modo diverso di concepire l’umanità, infiltrandosi nel territorio e nella cultura nande. I missionari cristiani hanno attaccato l’olusumba, negandone il valore, riducendolo a superstizione. Non era un confronto tra sistemi educativi, ma una delegittimazione basata sulla certezza teologica e sul potere. Mentre i baNande coltivavano il dubbio antropologico, i colonizzatori imponevano “verità” divine, basate su un modello di umanità destinato al dominio sulla terra. La certezza cristiana, unita al successo tecnologico ed economico, ha reso difficile per i baNande mantenere la loro capacità critica e il dubbio. L’ospitalità iniziale dei baNande verso la divinità cristiana si è scontrata con la sua esclusività, che chiedeva l’eliminazione degli spiriti locali e dei rituali come l’olusumba. L’antropo-poiesi umana e incerta dei baNande si è confrontata con un modello divino preconfezionato. Questo scontro tra dubbio e certezza mostra il dramma della creazione umana e i pericoli dei furori che nascono dalle certezze assolute.Riassunto Lungo

1. L’Uomo Plasmato dalla Cultura

La realtà umana è stata vista in modi diversi nel corso del tempo. All’inizio, si faceva una distinzione netta tra la natura umana, considerata universale e immutabile, e i costumi, visti invece come superficiali e variabili. Spesso si pensava che i costumi fossero un ostacolo da superare per scoprire la vera essenza dell’uomo.La Cultura come Strato Esterno

Più avanti, il concetto di “cultura”, inteso in senso antropologico, ha iniziato a includere i costumi, riconoscendo la loro importanza nell’organizzare la vita delle persone. In questa fase, cultura e natura umana erano viste come due strati separati: la cultura era una sorta di rivestimento che aiutava l’uomo ad adattarsi all’ambiente.Cultura e Biologia: Un Legame Profondo

Una visione più recente ha cambiato radicalmente questa prospettiva. La cultura non è più vista come una semplice aggiunta, ma come qualcosa che si è intrecciato con l’evoluzione biologica fin dalle origini e che ha contribuito a formare l’essere umano stesso. Secondo questa idea, l’uomo non solo crea cultura, ma è anche un prodotto della cultura. La natura umana è considerata biologicamente incompleta, con mancanze nella struttura e negli istinti. La cultura interviene per colmare questi “vuoti”, fornendo le informazioni e i modelli di comportamento necessari per la sopravvivenza e l’organizzazione sociale.Il Modellamento Culturale e l’Antropo-poiesi

Le culture sono sempre specifiche di un luogo o di un gruppo e modellano gli esseri umani in forme particolari di umanità. Tuttavia, la cultura non si limita a riempire le lacune, ma opera anche una selezione, scartando alcune possibilità e creando così un diverso tipo di incompletezza. Questo processo di selezione e modellamento è evidente nella plasticità del cervello, dove le esperienze e l’ambiente culturale influenzano la formazione delle connessioni neurali. Il processo di plasmare l’essere umano, chiamato antropo-poiesi, è essenzialmente antropo-plastica, un’azione di modellamento. Questa plasmazione può avvenire in modo passivo, subita dall’individuo attraverso l’esperienza quotidiana, oppure in modo attivo, guidata da progetti e intenzioni precise, il che solleva questioni legate al potere e alla resistenza.Ma questa “incompletezza biologica” dell’uomo è un dato di fatto scientifico o una specifica interpretazione teorica?

Il capitolo presenta l’idea che la natura umana sia biologicamente incompleta e che la cultura intervenga a colmare questi “vuoti”. Questa è una prospettiva affascinante, ma il capitolo non chiarisce se questa visione sia universalmente accettata dalla comunità scientifica (biologi, genetisti, neuroscienziati) o se sia invece una specifica cornice interpretativa adottata da una particolare corrente antropologica o filosofica. Comprendere le basi biologiche precise di questa “incompletezza” e confrontare questa visione con altre prospettive sulla complessità e plasticità innata dell’organismo umano aiuterebbe a valutare meglio la solidità dell’argomentazione. Per approfondire, potrebbe essere utile esplorare testi di biologia evoluzionistica e neuroscienze che trattano la base biologica del comportamento umano, confrontandoli con le opere di antropologi che hanno sviluppato il concetto di cultura come “compensazione” biologica, come Clifford Geertz, o autori che discutono la relazione tra natura e cultura da una prospettiva più biologica, come Steven Pinker.2. L’uomo tra forma scoperta e forme inventate

La questione centrale riguarda come si forma l’essere umano, un processo chiamato antropo-poiesi. C’è chi vede questa formazione come un adattamento a una natura umana che esiste già, universale e da scoprire. Secondo questa visione, alcune culture, come i Greci e gli europei di oggi, sarebbero speciali perché sanno unire la creazione dell’essere umano con la scoperta delle leggi naturali che lo riguardano. Questo porterebbe a una forma di umanità più alta e valida per tutti. Questa idea crea una differenza netta tra queste culture e le altre, considerate meno capaci o inferiori.Fonti diverse per la formazione umana

Un altro modo di vedere le cose è considerare la formazione umana come un’attività che può dipendere da vari elementi: esseri superiori, fattori esterni o gli uomini stessi. Se a plasmare l’uomo è un’autorità che non si discute, allora i modelli da seguire sono fissi e non c’è spazio per domande. Se invece la responsabilità è degli uomini, il processo diventa meno certo. Per affrontare questa incertezza, si può credere nell’esistenza di modelli già pronti, come nel mito di Platone dove le anime scelgono tra vite già formate.L’uomo che inventa se stesso

Una visione diversa suggerisce che l’uomo, all’inizio, sia incompleto, senza un posto preciso o un modello definito. In questa prospettiva, l’uomo riceve la capacità di inventare e creare se stesso. Questa auto-creazione non si basa su un’immagine innata, ma dà vita a molteplici forme di umanità, diverse tra loro e nessuna intrinsecamente migliore delle altre. Le forme che l’uomo assume sono esteriori e non derivano da una natura umana unica e universale da trovare. L’uomo non ha una natura fissa che viene prima delle sue forme; l’uomo è le sue forme. Questo processo di creare se stessi e i propri modelli porta a una varietà di “de-formazioni”, perché non esiste un modello principale o “giusto” a cui conformarsi. Anche la cultura partecipa a questo processo di dare forma e, allo stesso tempo, modificare. La formazione umana diventa così simile a un’attività artistica, dove l’uomo si trasforma in un’opera d’arte, e l’arte stessa può rappresentare queste inevitabili “storture” e deviazioni.Ma se l’uomo non ha una natura fissa che precede le sue forme, su cosa si fonda la sua stessa capacità di ‘inventarsi’?

Il capitolo presenta l’idea affascinante di un uomo che si auto-crea da un’iniziale incompletezza, affermando che non possiede una natura preesistente ma è le sue forme. Tuttavia, questa prospettiva lascia aperta una questione cruciale: se non c’è alcuna base innata o “natura” di partenza, quale principio o capacità intrinseca permette all’uomo di intraprendere questo processo di invenzione e creazione di sé? La possibilità stessa di “inventarsi” non implica forse l’esistenza di una facoltà, una potenzialità o una struttura (anche non rigida) che rende possibile tale auto-plasmazione? Per esplorare questa apparente lacuna argomentativa, sarebbe utile approfondire le discipline della filosofia dell’esistenza e della fenomenologia, confrontandosi con autori come Jean-Paul Sartre, che ha esplorato il concetto di libertà radicale e auto-creazione, e Maurice Merleau-Ponty, che ha indagato il rapporto tra corpo, coscienza e mondo, offrendo spunti su come l’esperienza vissuta dia forma all’essere senza necessariamente postulare una natura fissa.3. La costruzione incessante dell’umano

L’essere umano non è completo fin dalla nascita, ma ha bisogno di una formazione continua per diventare ciò che è. Questa necessità di essere plasmati e costruiti è chiamata antropo-poiesi. Questo processo nasce dall’idea che la cultura non sia un semplice extra, ma qualcosa di essenziale che compensa una mancanza biologica presente fin dall’inizio nell’uomo. La cultura, intesa in senso ampio, modella profondamente la persona per tutta la vita, agendo come una specie di “seconda nascita”.Come avviene la costruzione dell’umano

La costruzione dell’umano si manifesta in due modi principali. Il primo è un modellamento costante, che avviene in modo quasi automatico e spesso senza che ce ne accorgiamo, semplicemente vivendo ogni giorno e seguendo le abitudini sociali. Il secondo modo è più intenzionale e programmato, si manifesta in momenti specifici e consapevoli, spesso attraverso riti come quelli di iniziazione. Questi riti non si limitano a passare valori, ma offrono anche l’occasione per riflettere in modo critico sui modi di essere umani che esistono, a volte mostrando quanto siano frutto di scelte e non di necessità assolute.La sfida dei modelli e le reazioni

Non esistono modelli universali e immutabili di umanità, e questo rende il compito di costruirsi incerto. Gli esseri umani inventano i propri modelli, spesso guardando a qualcosa di esterno, come divinità, antenati o la natura, per far sembrare meno casuale questa invenzione. Di fronte a questa incertezza, ci sono due possibili reazioni: si può accettarla, riconoscendo i limiti e l’incertezza (questo si vede ad esempio nell’umorismo o nel dubbio presenti in alcuni riti), oppure si può cercare di nasconderla, affermando di aver raggiunto una completezza o una perfezione (attribuita a forze divine o alla tecnologia). Quest’ultima reazione è una forma di presunzione.Il ruolo della cultura e il legame con gli animali

La cultura, con la sua capacità di dare forma al corpo e ai comportamenti, inclusa la ricerca della bellezza attraverso l’abbellimento, è il ponte che unisce l’uomo alla sua innata incompletezza e al compito di definirsi. Questo processo di modellamento culturale, presente in forme diverse in tutte le società, suggerisce anche una continuità con altre specie animali che mostrano comportamenti culturali e un senso estetico. Questo mette in discussione l’idea di una separazione netta e invalicabile tra l’essere umano e il mondo animale.Davvero la ‘piena umanità’ Nande si costruisce sull’esclusione o l’eliminazione di chi è diverso?

Il capitolo accenna alla necessità di allontanare o eliminare figure come i non circoncisi o gli stregoni per il successo del rituale iniziatico, presentandola come un requisito per la “piena umanità”. Tuttavia, non approfondisce le basi logiche o etiche di tale necessità, né le concrete implicazioni sociali di queste pratiche di esclusione o eliminazione. Per comprendere meglio questo aspetto critico, sarebbe utile esplorare studi antropologici sui rituali di iniziazione, la costruzione sociale dell’identità attraverso l’alterità e i meccanismi di accusa di stregoneria come forme di controllo sociale. Autori come Victor Turner o Mary Douglas offrono prospettive fondamentali su come le categorie sociali e le nozioni di purezza/pericolo siano costruite e mantenute attraverso pratiche rituali e sociali.9. Il Dubbio Antropologico e lo Scontro delle Certezze

La consapevolezza nasce dall’incontro con ciò che è diverso, dal capire che esistono modi diversi di essere umani e di vivere. Questo fa crescere il senso delle possibilità. Popoli come i baNande non vogliono che i giovani diventino adulti in automatico, ma che imparino cosa significa essere umani in modo critico, considerando anche altre strade. È fondamentale per loro che i ragazzi sviluppino una profonda consapevolezza, non dipendente solo dagli anziani che li guidano.Il Rito di Trasformazione Olusumba

Il rituale di iniziazione dei baNande, chiamato olusumba, è un percorso di grande cambiamento. Implica dolore e sofferenza, descritti come un “freddo tremendo nella valle della virilità”. Chiede di superare la “cocciutaggine”, cioè l’essere troppo sicuri di sé o sconsiderati. Questo rito è una morte psicologica del vecchio sé, quello infantile e immaturo, come dice l’espressione “Io sono stato mangiato dagli avvoltoi”. Serve per rinascere come uomo adulto e consapevole. Non è solo una morte simbolica; significa anche affrontare pericoli reali e l’idea stessa della morte, rappresentata dal personaggio mitico Byole.Dalle Capre all’Uccello della Foresta

Durante questo percorso, i giovani passano dall’essere “mandriani di capre” (ragazzini) a “mandriani dell’uccello della foresta”. Quest’ultima condizione psicologica è simbolo di libertà e della capacità di superare i propri limiti. Permette di vedere le cose da una prospettiva più alta, essenziale per capire il mondo con maggiore consapevolezza. L’olusumba aiuta i giovani a elevarsi per comprendere meglio la propria società e le altre, sviluppando così spirito critico e libertà di pensiero.La Domanda Fondamentale: Cos’è un Uomo?

C’è una difficoltà che riguarda tutti gli esseri umani: trovare modelli certi su cui basarsi per formare le nuove generazioni. I baNande esprimono questo profondo problema con una domanda che ripetono spesso: “omundu, niki?”. Significa “un uomo, che cos’è?”. La rivolgono alla divinità Katonda, ma non ricevono risposta. L’olusumba è il tentativo umano di dare una risposta, una scommessa rischiosa su come si crea l’umanità. Questa incertezza e il bisogno di guardare al futuro senza modelli definiti sono una condizione che fa parte dell’essere umano da sempre, non solo nelle società di oggi.Lo Scontro con l’Alterità Europea

L’arrivo degli europei e della religione cristiana ha reso questo problema ancora più difficile. Oltre all’incontro con i Pigmei baMbuti, gli europei portarono un’idea di umanità radicalmente diversa. Si infiltrarono nel territorio e nella cultura dei nande. I missionari cristiani attaccarono l’olusumba, negando che avesse valore educativo o storico. Lo ridussero a semplice superstizione. Questo non fu uno scontro tra modi diversi di educare, ma una delegittimazione basata sulla certezza della loro fede e sul loro potere.Dubbio contro Certezza Assoluta

Mentre i baNande coltivavano il dubbio su cosa fosse un uomo, i colonizzatori imponevano “verità” che dicevano venissero direttamente da Dio. Queste verità si basavano su un modello di umanità destinato a dominare la terra, come scritto nella Genesi. La certezza cristiana, unita al successo tecnologico ed economico, rese difficile per i baNande mantenere la loro capacità di critica e il loro dubbio. L’iniziale accoglienza dei baNande verso la divinità cristiana si scontrò con la sua pretesa di essere l’unica, che chiedeva di eliminare gli spiriti locali e riti come l’olusumba. L’idea dei baNande di creare l’uomo in modo umano e incerto si trovò di fronte a un modello divino già pronto. Questo conflitto tra il mettere in dubbio e l’avere certezze assolute mostra la difficoltà nel creare l’essere umano e i pericoli che nascono dalle convinzioni troppo rigide.Ma la “certezza assoluta” europea era davvero così priva di crepe, o il capitolo ignora le complessità interne del pensiero occidentale?

Il capitolo costruisce un efficace contrasto tra il dubbio esistenziale dei baNande e la granitica certezza dei colonizzatori europei. Tuttavia, presentare il pensiero europeo e la fede cristiana dell’epoca coloniale come un blocco monolitico di “verità assolute” rischia di trascurare le profonde divisioni, i dibattiti teologici e filosofici, e le diverse correnti di pensiero che attraversavano l’Occidente. Per comprendere appieno questo scontro, è fondamentale esplorare la storia intellettuale europea, le diverse facce del cristianesimo e le dinamiche complesse degli incontri coloniali, magari leggendo autori che hanno analizzato criticamente il rapporto tra potere, conoscenza e cultura.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]