Contenuti del libro

Informazioni

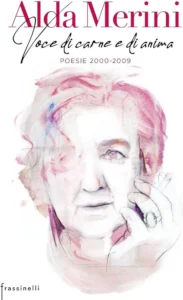

RISPOSTA: “Confusione di stelle” di Alda Merini è un viaggio affascinante nel cuore di una delle poetesse italiane più intense e complesse. Questo libro, attraverso la scoperta del prezioso carteggio Merini-Macrí, ci apre le porte a un universo di parole inedite e a una comprensione più profonda della sua vita e della sua arte. Dalle lettere e poesie ritrovate, emerge il legame speciale con il critico Oreste Macrí, figura chiave che ha sigillato molte delle sue opere, e si svelano frammenti di un’anima che ha attraversato periodi di grande sofferenza, come quelli legati ai ricoveri psichiatrici, ma anche momenti di amore travolgente, come quello con Michele Pierri, un amore che univa Milano e Taranto. Il libro ci porta a esplorare le diverse sfaccettature della poetica meriniana: dalle liriche d’amore alle invettive, passando per le influenze surrealiste ed esistenzialiste che emergono nei suoi scritti in prosa. Non mancano i racconti legati al periodo tarantino, che offrono uno sguardo vivido sulla sua realtà, e le interviste che anticipano il suo stile più maturo. “Confusione di stelle” non è solo una raccolta di testi, ma un invito a immergersi nell’universo di Alda Merini, un’anima ferita che ha trovato nella poesia il suo rifugio e la sua voce più autentica, un’esperienza che risuona ancora oggi con forza e commozione.Riassunto Breve

La scoperta del carteggio tra Alda Merini e Oreste Macrí, custodito presso l’Archivio contemporaneo “A. Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux a Firenze, ha portato alla luce un patrimonio di lettere, poesie, fotografie e articoli che gettano nuova luce sull’opera della poetessa. Questo vasto archivio, contenente numerose poesie allegate alle lettere, ha permesso l’identificazione di testi inediti, alcuni dei quali redatti durante i periodi di ricovero psichiatrico, richiedendo un lavoro meticoloso di trascrizione. Per Merini, Macrí rappresentava una figura di riferimento, colui che validava le sue creazioni. È importante sottolineare che la poetessa soffriva di disturbo bipolare, non di schizofrenia, come talvolta erroneamente affermato. La sua poetica esplora diverse sfaccettature dell’amore, come dimostrano le opere dedicate a Michele Pierri, caratterizzate da stima e comprensione reciproca, un legame definito “un amore peninsulare” che univa Milano e Taranto. Accanto a liriche d’amore, emergono anche invettive e componimenti di omaggio. Gli scritti in prosa, influenzati dal surrealismo e dall’esistenzialismo, arricchiscono ulteriormente il corpus delle sue opere.Il carteggio, pur contenendo solo le lettere inviate da Merini, è fondamentale per comprendere la sua produzione lirica, specialmente nei periodi iniziali, post-manicomiale e tarantino, con la scoperta di poesie inedite che illuminano quest’ultimo periodo. Emergono tre sezioni poetiche di particolare rilievo: il “Canzoniere di Sylvia”, presentato con venticinque poesie, quattordici delle quali inedite e undici escluse da precedenti pubblicazioni per motivi stilistici o tematici; “Il libro di Cosimo”, una raccolta inedita di undici liriche che affrontano temi come la malattia mentale e le relazioni personali, includendo un ciclo dedicato ad Amleto; e “Un amore peninsulare”, con componimenti che riflettono uno stile affine alle “Rime petrose” e antecedente all’incontro con Michele Pierri, tra cui una confessione in versi sulla relazione con Pierri. Il materiale include anche venti poesie che celebrano figure come Pierri e Macrí, riflessioni sulla follia, e quattro interviste che anticipano i toni umoristici e grotteschi delle sue produzioni successive. Per facilitare la lettura, sono stati apportati minimi accorgimenti stilistici e grafici, con indicazioni sulla datazione di alcuni componimenti.L’esperienza di un amore totalizzante è descritta come una trasformazione spirituale, un’elevazione e un senso di perdono, alimentata da gesti d’affetto e dalla guida dell’amato. Questo sentimento annulla le distanze e il tempo, immergendo l’individuo nell’altro e generando un canto interiore. L’essere ricambiati porta a uno stato di estasi, ma anche a momenti di malinconia e a un desiderio di condivisione intima. La sincerità di questo sentimento è innegabile, ma la mancanza di reciprocità nel desiderio dell’amato genera sofferenza, alternando pianto e riso, e un desiderio di annullamento. L’intera vicenda è presentata come una storia d’amore, devozione e sacrificio, con la speranza di un ricongiungimento.L’uscita da periodi di oscurità, come la dimissione da un istituto psichiatrico, non sempre porta alla luce sperata. L’arrivo alle rive dello Ionio è descritto come guidato da un richiamo misterioso. L’incontro con il poeta Michele Pierri, più anziano e saggio, segna l’inizio di un matrimonio celebrato con desiderio di apparire regale. La casa del poeta è descritta come austera, un luogo di ordine e silenzio, con arredi imponenti che evocano un passato cavalleresco. L’adattamento a questo nuovo contesto è complesso; la protagonista si sente una presenza indesiderata in un ambiente privo di vita e di profondità nei rapporti interpersonali.La vita è segnata da un profondo disagio interiore, un senso di estraneità e incapacità di adattarsi alle dinamiche sociali. L’amore, vissuto tardivamente, è totalizzante ma doloroso, portando all’isolamento. La salute fisica è fragile, ma le malattie sono spesso radicate in un malessere dell’anima. La poesia emerge come unico elemento di continuità e rifugio, sebbene percepita anche come auto-inflizione, un peso che genera paranoia ma che rimane l’unica costante in un’esistenza segnata dalla sofferenza e dalla solitudine.L’incontro con un anziano, soprannominato “il nonno”, lungo la Darsena di Milano, porta a una frequentazione quotidiana fatta di caffè d’orzo e conversazioni sui ricordi del nonno, sulla guerra, sui figli lontani e sulla moglie, verso cui esprimeva grande devozione. La sua casa, descritta come pura e piena di coraggio, viene mantenuta intatta nelle sue abitudini. Il nonno nutriva un affetto profondo, quasi paterno, desiderando che la persona che lo visitava fosse una figlia. La relazione, durata sette anni, si conclude con la morte del nonno, trovato nella sua poltrona.Un’intervista rivela un’esistenza segnata da un profondo senso di perdita e sofferenza. L’identità è sfuggente, legata a un nome taciuto e a una definizione di sé come poeta legata alla “crocifissione”. L’esistenza è vissuta come un’anima dannata, con un’agonia presente che ricorda la sofferenza di Cristo. La compagnia costante è la morte, vista come un mistero silenzioso e invincibile. L’incapacità di esprimersi liberamente è attribuita a una malattia interiore che impedisce di provare felicità e di connettersi con la natura. La morte è attesa come un evento futuro, destinato a sopravvivere alla propria presenza.Riassunto Lungo

1. La scoperta del carteggio Merini-Macrí

Un tesoro di lettere e poesie

La scoperta di un vasto archivio di Alda Merini, composto da lettere, poesie, fotografie e articoli indirizzati al critico Oreste Macrí, ha svelato un legame profondo e duraturo tra i due. Questo prezioso materiale, conservato presso l’Archivio contemporaneo “A. Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux a Firenze, offre una risorsa di inestimabile valore per comprendere meglio l’opera della poetessa.Il lavoro di trascrizione e inediti

Alda Merini, nota per la sua prolifica produzione, era solita allegare diverse poesie a ogni lettera. L’analisi di questi scritti, con il supporto di esperti, ha portato all’identificazione di poesie inedite. La trascrizione di questi documenti, alcuni dattiloscritti e altri manoscritti, ha richiesto un lavoro meticoloso, soprattutto per i testi scritti durante i periodi di ricovero psichiatrico.Il ruolo di Oreste Macrí e la salute di Merini

Per Merini, Macrí rappresentava una figura fondamentale, colui che “poneva il sigillo alle grandi e alle piccole opere”. È importante sottolineare che, contrariamente a quanto talvolta affermato, Alda Merini non soffriva di schizofrenia, ma di un disturbo bipolare che causava significative oscillazioni emotive.Le diverse sfaccettature dell’amore e della poetica

La poetica di Merini esplora diverse sfaccettature dell’amore. Le opere dedicate a Michele Pierri, ad esempio, sono caratterizzate da stima, affetto e comprensione reciproca, un sentimento definito da Giorgio Manganelli “un amore peninsulare” che univa Milano e Taranto. Accanto alle liriche d’amore, emergono anche invettive, come quella rivolta a uno psicoanalista, e componimenti di omaggio dedicati a Macrí e a sua moglie.Influenze letterarie e il valore del carteggio

Gli scritti in prosa, come “Le tracce” e “Il ponte”, rivelano influenze surrealiste ed esistenzialiste. L’accurata conservazione del materiale da parte di Macrí ha permesso di arricchire il corpus delle opere di Alda Merini con contributi significativi, meritevoli di lettura e studio futuri, offrendo uno sguardo inedito sulla sua vita e sulla sua arte.Ma è davvero così certo che il disturbo bipolare di Alda Merini sia stato l’unico fattore determinante per la sua produzione poetica, e non piuttosto un elemento da analizzare in relazione a un contesto culturale e storico più ampio, considerato anche il suo rapporto con il surrealismo e l’esistenzialismo?

Il capitolo, pur evidenziando la scoperta di un prezioso carteggio e delineando alcune influenze letterarie, sembra concentrarsi eccessivamente sulla diagnosi medica della poetessa, trascurando una più approfondita analisi delle interconnessioni tra la sua condizione, il suo percorso artistico e le correnti filosofiche e letterarie del suo tempo. Per colmare questa lacuna, sarebbe opportuno approfondire gli studi sulla psicologia dell’artista e sulla storia della letteratura del Novecento, con particolare attenzione a autori come André Breton per il surrealismo e Jean-Paul Sartre per l’esistenzialismo, al fine di comprendere meglio come questi elementi abbiano potuto plasmare la poetica di Alda Merini e il significato del carteggio con Oreste Macrí.Le lettere di Alda Merini: uno sguardo inedito sulla sua poesia

L’importanza del carteggio con Oreste Macrí

Il carteggio epistolare tra Alda Merini e Oreste Macrí, pur contenendo solo le lettere inviate dalla poetessa, rappresenta una fonte preziosa per comprendere la sua produzione lirica, soprattutto nei suoi esordi e nel periodo successivo al ricovero in manicomio e al suo trasferimento a Taranto. Le poesie inedite rinvenute in queste lettere sono fondamentali per gettare luce su quest’ultima fase della sua vita, che finora era stata poco indagata.Le raccolte poetiche emerse dal carteggio

All’interno di questo insieme di lettere, si distinguono tre raccolte poetiche di particolare interesse. Il “Canzoniere di Sylvia”, una parte del quale era già stata pubblicata nel 1985 sulla rivista “L’Albero” e successivamente rielaborata in una versione più breve intitolata “La gazza ladra – Venti ritratti”, viene qui presentato nella sua interezza con venticinque poesie. Di queste, quattordici sono inedite, mentre undici erano state precedentemente escluse dalla versione de “La gazza ladra”. Le ragioni di queste esclusioni sembrano legate a uno stile polemico o critico, a possibili ripetizioni tematiche, o a una valutazione personale sfavorevole da parte dell’autrice stessa.“Il libro di Cosimo” e “Un amore peninsulare”

Un’altra raccolta inedita, intitolata “Il libro di Cosimo”, è composta da undici liriche che esplorano temi già cari alla poetessa, come la malattia mentale e le relazioni interpersonali. Questa raccolta si distingue in particolare per un ciclo di poesie dedicato alla figura di Amleto. A queste si aggiungono due opere uniche, raggruppate sotto il titolo “Un amore peninsulare”. Queste poesie mostrano uno stile simile a quello delle “Rime petrose” e sono antecedenti all’incontro con Michele Pierri. Tra queste troviamo componimenti come “Amor che mise” e “Storia di amore mia e di Pierri”, quest’ultimo una sorta di confessione in versi che narra la relazione con Pierri.Altre liriche e riflessioni

Il materiale epistolare include anche venti poesie dedicate a figure come Pierri e Macrí, oltre a profonde riflessioni sulla follia. Questi componimenti sono caratterizzati da un tono prevalentemente ammirato e da una struttura che appare frammentata, quasi rapsodica. Le quattro interviste presenti nel carteggio, che si distinguono per l’uso dell’umorismo, del grottesco e per toni quasi epici, sembrano preannunciare le interviste più tarde della poetessa. I racconti, in particolare quelli legati al periodo trascorso a Taranto, offrono descrizioni vivide della realtà vissuta, trasformandola in vere e proprie trasposizioni favolistiche.Cura editoriale e datazione

Per rendere questi testi più fruibili, sono stati apportati alcuni piccoli aggiustamenti stilistici e grafici. Questi includono la revisione dell’interpunzione, la correzione di errori di battitura e l’uniformazione nell’uso delle maiuscole. La datazione di alcuni componimenti è stata indicata con un asterisco, segnalando un’incertezza basata su indizi interni ed esterni al testo. Le lettere più brevi, scritte tra il 1981 e il 1987, sono state escluse dal corpo principale del materiale, ad eccezione di tre che vengono presentate in appendice.Ma le esclusioni di Alda Merini, motivate da uno stile “polemico o critico” o da “ripetizioni tematiche”, non rischiano di appiattire la complessità della sua poetica, privandoci di sfumature essenziali per una comprensione completa del suo percorso artistico?

Il capitolo, pur evidenziando la preziosità del carteggio con Oreste Macrí per la scoperta di inediti e la comprensione di fasi meno note della poetica della Merini, sembra focalizzarsi sulla mera catalogazione e sulla giustificazione delle scelte editoriali di Alda Merini stessa. Manca un’analisi più approfondita del perché certe poesie siano state escluse, andando oltre le motivazioni apparentemente superficiali fornite. Per comprendere appieno la portata di queste esclusioni e il loro impatto sulla percezione della poetica della Merini, sarebbe utile approfondire gli studi critici sull’autrice, concentrandosi in particolare sulle sue fasi di maggiore sperimentazione e sulle sue posizioni più radicali. La lettura di critici che hanno analizzato il rapporto tra la Merini e la sua stessa opera, come quelli che hanno indagato il suo rapporto con la follia e la sua espressione artistica, potrebbe offrire spunti preziosi.L’amore che trasforma e la speranza negata

L’incontro che eleva

L’incontro con una persona amata cambia profondamente il modo di percepire se stessi, portando a una crescita spirituale e a un sentimento di perdono. Questo amore si esprime attraverso parole importanti e una voce che ispira devozione, tanto da vivere un’esperienza intensa e quasi infernale insieme.Un amore totalizzante

L’amore diventa una forza che non si ferma mai. Questo sentimento è nutrito da gesti affettuosi, come il dono di fiori e foglie, e dalla capacità dell’amato di offrire conforto nei momenti difficili, agendo come guida e portando un messaggio. La dedizione è completa, espressa nel desiderio di essere utili e nel perseguire un obiettivo comune, simboleggiato dal “pane” ricevuto da “amate e pure mani”.L’unione che annulla le distanze

La profondità di questo amore è tale da eliminare le distanze e confondere il tempo, immergendo completamente una persona nell’altra. La presenza dell’amato fa nascere un canto interiore che nutre l’anima.L’estasi del sentimento ricambiato

Essere ricambiati in amore porta a uno stato di gioia profonda, quasi come in un sogno, dove la realtà si mescola a un turbinio di gratitudine. Nonostante momenti di tristezza che possono turbare la tranquillità, emerge il desiderio di condividere pensieri intimi, ricordi del passato, del presente e progetti per il futuro. Questa apertura totale, pur creando un senso di magia, porta l’altro a credere nella sincerità.La difficoltà dell’attesa

La sincerità di questo sentimento è evidente, ma il desiderio continuo di rivedere la persona amata diventa un peso, una mancanza che non trova pace. Si affida quindi a una terza persona, Oreste, il compito di facilitare un incontro, un destino che lega le loro vite.La sofferenza dell’assenza

La consapevolezza che Oreste possa incontrare l’amato, mentre chi scrive rimane bloccato in uno stato di indifferenza e mancanza di gioia, rivela una profonda sofferenza. L’assenza di reciprocità nel desiderio della persona amata causa un alternarsi di pianto e riso, e un desiderio di scomparire. L’intera storia viene presentata come un racconto d’amore, una testimonianza di devozione e sacrificio, con la speranza di un ricongiungimento che renderebbe giustizia a ogni rinuncia.Ma l’affetto “paterno” e il desiderio di una “figlia” da parte del nonno, espressi in questo capitolo, non rischiano di rasentare una visione quasi patologica dell’affetto, soprattutto considerando la sua insistenza nel voler consigliare di abbandonare la scrittura, un’attività intrinsecamente legata all’espressione individuale e alla crescita personale?

Il capitolo dipinge un quadro affettivo complesso, ma sembra mancare un’analisi più approfondita delle dinamiche psicologiche sottostanti. L’insistenza del nonno nel voler plasmare la persona che lo visita, suggerendo persino di abbandonare attività creative come la scrittura, solleva interrogativi sulla natura del suo “affetto”. Per comprendere meglio tali dinamiche, potrebbe essere utile esplorare le teorie sull’attaccamento e sulle relazioni intergenerazionali. Autori come John Bowlby o Erik Erikson potrebbero offrire spunti di riflessione. Inoltre, un’analisi delle motivazioni dietro il consiglio di abbandonare la scrittura, magari attraverso studi sulla psicologia della creatività o sulla percezione del valore delle arti, potrebbe fornire un contesto più ricco per interpretare le azioni del nonno.5. L’Eco di un’Anima Ferita

Un’Origine Segnata dal Dolore

L’intervista dipinge un quadro di un’esistenza profondamente segnata dalla perdita e dalla sofferenza. La persona intervistata non ricorda una data di nascita precisa, ma collega le proprie origini a un amore tossico e a un arrivo indesiderato, frutto del caso o della mancanza d’amore. Il passato viene descritto come un susseguirsi di “ombre calde”, mentre il futuro è stato irrimediabilmente compromesso da una persona amata che, influenzata da altri, ha causato un immenso dolore.Ricordi e Compagnia della Morte

I ricordi sono numerosi e in continuo mutamento. Uno in particolare evoca un’immagine di una “grata di fuoco” che ha distrutto ogni speranza e prospettiva futura. La morte è percepita come una presenza costante, un mistero silenzioso e inattaccabile che accompagna ogni istante.Difficoltà nell’Espressione e nella Gioia

L’incapacità di esprimersi liberamente è legata a una malattia interiore che impedisce di provare felicità e di stabilire un legame con la natura. Gli alberi, in particolare, sono visti come simboli di rinnovamento e come specchi dell’anima, ma anche in essi si riflette questa incapacità di connessione.Identità Sfuggente e Sofferenza Interiore

L’identità è sfuggente, con un nome che rimane taciuto. La definizione di sé come poeta è strettamente legata a un’esperienza di “crocifissione”. L’esistenza viene vissuta come quella di un’anima dannata, con una coscienza ridotta a uno stato embrionale. L’agonia presente ricorda la sofferenza di Cristo nell’orto degli ulivi. La morte è attesa come un evento futuro, destinato a sopravvivere alla propria presenza terrena.Considerando la profonda sofferenza descritta e l’incapacità di connettersi con la natura, non si rischia di ridurre l’esperienza umana a una mera patologia senza esplorare le possibili dimensioni esistenziali e filosofiche del dolore?

Il capitolo dipinge un quadro di un’esistenza segnata da un dolore così pervasivo da impedire ogni forma di gioia e connessione, legando l’identità poetica a una “crocifissione” e l’agonia a quella di Cristo. Sebbene la sofferenza sia innegabilmente un aspetto dell’esperienza umana, l’enfasi esclusiva su di essa, senza un’esplorazione più ampia delle risposte umane al dolore, della ricerca di significato o delle potenziali trasformazioni che esso può innescare, rischia di offrire una visione parziale e potenzialmente limitante. Per approfondire queste dimensioni, potrebbe essere utile esplorare le opere di autori che hanno affrontato il tema della sofferenza da prospettive esistenzialiste e filosofiche, come Albert Camus o Viktor Frankl, e considerare studi sulla resilienza psicologica e sulla capacità umana di trovare significato anche nelle circostanze più avverse.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]