1X

🔊 100%

Contenuti del libro

Informazioni

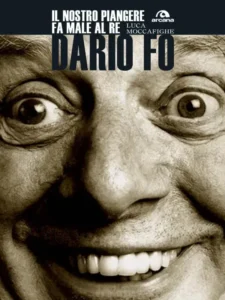

“Arlecchino. Dialoghi originali” di Dario Fo non è il solito teatro, è un’immersione totale nella Commedia dell’Arte più sfrenata, ma con una carica di satira politica e sociale che ti sbatte in faccia la realtà. Fo usa le maschere e l’improvvisazione per creare un casino pazzesco sul palco, rompendo ogni regola e parlando direttamente al pubblico. Il linguaggio è spesso crudo, volgare, pieno di allusioni, ma è proprio questa irriverenza che rende la critica così potente, toccando anche il tema della censura. Le scene saltano da un backstage teatrale caotico a un cimitero dove i becchini dialogano con teschi parlanti in modo assurdo e macabro, mescolando filosofia e funzioni corporee. Personaggi come Arlecchino e Franceschina si muovono tra situazioni grottesche, dalla metafora sessuale della serratura e della chiave alla paura di fronte a bestie feroci (vere o presunte), mettendo alla prova il coraggio. È un testo che mescola epoche, personaggi e temi, dai lazzi fisici alle storie di seduzione e morte, il tutto filtrato dalla genialità dissacrante di Dario Fo. È un’opera che ti fa ridere, pensare e forse anche un po’ scandalizzare, ma che ti resta dentro.Riassunto Breve

La rappresentazione usa elementi della Commedia dell’Arte, come maschere, improvvisazione e lazzi fisici, creando un rapporto diretto con il pubblico e rompendo le regole del teatro. Il linguaggio è spesso volgare, con riferimenti espliciti, e la satira politica colpisce figure di oggi in modo irrispettoso. Si parla anche di censura. La struttura è disordinata, con interruzioni e cambi di argomento che non seguono una storia lineare. Un prologo, detto da una persona che non è un attore, presenta una commedia su scambi di persona e seduzione, con descrizioni dettagliate e consigli per piacere agli uomini.Una scena mostra becchini in un cimitero che parlano in modo sgarbato con teschi che si muovono. Si discute di morte e di quello che c’è dopo con umorismo nero e riferimenti al corpo, unendo idee antiche a parole volgari. I litigi portano a botte e morti strane.Un grande tavolo viene spostato con fatica. Appare una serratura enorme, che un personaggio, Franceschina, cura come un tesoro puro, paragonandola a quella del paradiso. Arlecchino trova una chiave molto grande e vuole usarla sulla serratura, trattandola come un oggetto maschile. Franceschina protegge la serratura, ma arriva un uomo con una chiave d’oro. La serratura è attratta da questa chiave, segue l’uomo ed esce di scena con la chiave dentro. La chiave di Arlecchino diventa molle.Arlecchino ha paura di minacce che sembrano vere, come amici vestiti da cani o un asino. Franceschina lo sgrida perché è un codardo. Arlecchino si vanta di essere coraggioso e dice che lo dimostrerà. Un leone vero scappa e crea panico. Arlecchino, all’inizio, pensa che il leone siano i suoi amici travestiti e si comporta in modo spavaldo, toccando l’animale. Quando capisce che è un leone vero, si blocca per la paura. Il leone, però, è tranquillo. La scena finisce con personaggi e animali che ballano, e gli attori escono dai costumi, mostrando che gli animali erano finti.La scena si apre in un teatro dove preparare lo spettacolo è un caos. Il sipario è rotto e i personaggi parlano direttamente al pubblico, chiedendo aiuto o usando oggetti strani per aggiustare la scena. Un personaggio deve raccontare la storia principale, ma viene sempre interrotto. Questa storia parla di una contessa nobile e religiosa, trascurata dal marito. La contessa scopre che il marito è interessato a un’altra donna. Per riaverlo, impara da lei a comportarsi in modo sensuale e libero, cambiando modo di muoversi e parlare. Questa trasformazione porta a una notte di passione con il marito, che capisce chi è ma accetta il gioco. La contessa trova così quello che cerca imparando a fare la “pütana”.In parallelo, si vede ancora la scena del cimitero con i becchini Arlecchino e Razzullo. Parlano della morte in modo cinico e raccontano storie assurde di suicidi. Parlano con teschi che escono dalle tombe, trattandoli male. Un funerale diventa ridicolo: la vedova piange troppo, il corpo spruzza acqua, e le gelosie tra i presenti portano a una serie di omicidi. I becchini decidono di portare i morti e i teschi a un pranzo dopo il funerale.Il testo mette dentro anche commenti che prendono in giro la politica italiana di oggi, nominando persone pubbliche con parole offensive, mescolando tempi e personaggi diversi in un flusso continuo che rompe le regole del teatro. L’azione si sposta tra la preparazione dello spettacolo, il racconto della commedia e la scena del cimitero, mescolando la realtà del teatro con la finzione e la critica alla società. La performance unisce la tradizione delle maschere con un commento forte e irrispettoso sulla società e sul potere, mostrando come la paura e il coraggio vengano messi alla prova in situazioni assurde.Riassunto Lungo

1. Maschere Antiche e Satira Moderna

La rappresentazione teatrale utilizza elementi tipici della Commedia dell’Arte, come l’uso di maschere, l’improvvisazione e i lazzi fisici. Lo spettacolo cerca di stabilire un rapporto diretto con chi guarda, rompendo le regole tradizionali del teatro. Il linguaggio usato è spesso molto diretto, a tratti crudo e volgare, con riferimenti espliciti, a volte osceni o legati alle funzioni del corpo. La satira politica colpisce in modo tagliente e irriverente figure importanti del tempo, mostrate in chiave grottesca. Viene affrontato apertamente anche il tema della censura, evidenziando le difficoltà nel trattare certi argomenti in pubblico.Struttura Caotica e Prologo

La struttura dello spettacolo è volutamente disordinata, quasi caotica. Ci sono continue interruzioni e deviazioni dal filo principale, che impediscono alla trama di svilupparsi in modo lineare. All’inizio, un personaggio che non è un attore presenta lo spettacolo con un prologo particolare. Questo prologo introduce una commedia basata su scambi di persona e situazioni di seduzione. La descrizione è molto dettagliata, con particolari fisici espliciti e consigli su come le donne dovrebbero comportarsi per piacere agli uomini.La Scena del Cimitero

Una parte significativa dello spettacolo si svolge in un cimitero. Qui, i becchini interagiscono in modo irrispettoso con dei teschi che, sorprendentemente, parlano. Si parla della morte e di cosa succede dopo la vita, usando un umorismo nero, quasi macabro. Le discussioni includono riferimenti diretti alle funzioni del corpo umano. Concetti filosofici antichi vengono mescolati a termini volgari, creando un contrasto forte. I personaggi litigano spesso, e questi conflitti sfociano in scontri fisici. Alcune morti avvengono in modo assurdo e inaspettato.Tradizione e Commento Sociale

Questo spettacolo riesce a unire la ricca tradizione delle maschere teatrali con un commento molto attuale. Le maschere e le tecniche della Commedia dell’Arte diventano strumenti per parlare della società. Il commento è sempre tagliente, irriverente e non ha paura di affrontare temi difficili. Attraverso la satira e il linguaggio diretto, si criticano il potere e i comportamenti sociali. La performance dimostra come forme d’arte antiche possano essere usate per una critica moderna e audace del presente.Ma di quale “presente” e di quali “figure importanti” stiamo parlando, se il capitolo omette il contesto storico che rende la satira davvero tagliente?

Il capitolo descrive con efficacia lo stile e i temi dello spettacolo, sottolineando come la satira colpisca “figure importanti del tempo” e offra un “commento molto attuale” sul “presente”. Tuttavia, la mancanza di un riferimento esplicito al periodo storico in cui lo spettacolo è stato rappresentato lascia una lacuna fondamentale. Senza conoscere il contesto specifico – l’epoca, la società, le figure politiche o sociali prese di mira – è difficile cogliere appieno la portata, l’irriverenza e l’audacia di questa satira. Comprendere il “presente” a cui si riferisce il capitolo è essenziale per valutare quanto fosse realmente “tagliente” e “audace” la critica. Per colmare questa lacuna, sarebbe utile approfondire la storia del teatro e della società nel periodo in cui lo spettacolo è ambientato o è stato creato, magari consultando studi di storici come Carlo Ginzburg, che si concentrano sul contesto culturale e sociale.2. Maschere, chiavi e bestie feroci

Un grande tavolo viene spostato con fatica da alcuni personaggi. Appare una serratura enorme, coperta da un lenzuolo. Franceschina si prende cura della serratura, la pulisce e la considera un tesoro immacolato, paragonandola alla serratura del paradiso. Arlecchino arriva con una chiave molto grande che ha trovato. La chiave sembra attratta dalla serratura.La serratura e le chiavi

Arlecchino cerca di avvicinare la sua chiave alla serratura, ma Franceschina glielo impedisce, proteggendo la sua “creaturina santa”. I due discutono usando un linguaggio pieno di allusioni. Entra un uomo con una chiave dorata. La serratura è affascinata dalla chiave d’oro, segue l’uomo ed esce di scena con la chiave infilata. La chiave di Arlecchino si affloscia, come se fosse morta.I compagni in maschera

Successivamente, Arlecchino viene spaventato dai suoi compagni Razzullo e Scaracco, che indossano maschere da cane. Poi i due si travestono da asino, che si comporta in modo volgare e imprevedibile, urinando e defecando sulla scena. Arlecchino cerca di interagire con l’asino, credendolo intelligente, ma viene trascinato a terra e umiliato. I compagni lo deridono per la sua paura, chiamandolo codardo. Arlecchino si arrabbia e decide di non farsi più ingannare da loro.L’incontro con il leone

Un banditore annuncia che un leone vero è fuggito e sbrana chi incontra. Il leone appare e attacca il banditore. Arlecchino, volendo dimostrare coraggio, incontra il leone ma lo scambia per un altro scherzo dei suoi compagni in costume. Lo tratta con confidenza, gli tira la coda e mette il braccio nella sua bocca, mentre Franceschina, presente, è terrorizzata e cerca di avvertirlo. Quando Arlecchino si rende conto che è un leone vero, si blocca per la paura. Il leone si avvicina, lo lecca e si sdraia vicino a lui, costringendolo a “spulciarlo”. La scena si conclude con vari personaggi e animali che danzano, e gli attori escono dai costumi, mostrando che gli animali erano interpretati.Ma insomma, come si può pretendere coerenza da un capitolo in cui un leone “vero” si comporta come un gattino?

Il capitolo, nel suo susseguirsi di maschere e apparizioni, sembra voler giocare con la percezione della realtà. Tuttavia, la scena del leone, presentata prima come un pericolo mortale e poi risolta con un comportamento del tutto implausibile per un animale selvatico, lascia perplessi. Questa rapida transizione dal terrore al ridicolo, senza una chiara giustificazione logica o simbolica all’interno del riassunto fornito, indebolisce l’impatto emotivo e narrativo. Per approfondire come il grottesco e l’assurdo possano essere usati efficacemente per esplorare temi profondi, mantenendo una coerenza interna anche nell’illogicità apparente, sarebbe utile confrontarsi con autori che hanno fatto di questi stili la loro cifra, come Ionesco o Pirandello.3. Dietro il Sipario e Sotto Terra

Tutto inizia in un teatro dove la preparazione dello spettacolo è piena di imprevisti e confusione. Il sipario è rotto e i personaggi, come Marcolfa e Arlecchino, non restano dietro le quinte ma si rivolgono direttamente a chi guarda. Chiedono al pubblico di girarsi o li coinvolgono nei tentativi di sistemare la scena, usando oggetti strani e fuori luogo come un palo preso chissà dove o addirittura un asino. Marcolfa ha il compito di raccontare la storia della commedia che dovrebbe andare in scena, ma viene spesso interrotta dalle azioni degli altri personaggi o dai suoi stessi commenti che divagano.La Commedia di Isabella

La storia che Marcolfa cerca di spiegare è quella della contessa Isabella. È una donna nobile e rispettabile, ma suo marito, chiamato il Magnifico, la trascura. Isabella scopre che lui è interessato a una cortigiana di nome ‘Leonora. Per riconquistare l’attenzione del marito, Isabella decide di imparare da ‘Leonora come comportarsi in modo più sensuale e libero. Imita i suoi movimenti, le sue risate e persino gesti inaspettati come i conati di vomito per apparire seducente. Questa trasformazione porta a una notte di passione con il marito, che capisce che è sua moglie ma accetta questo gioco di ruoli. Così, la contessa Isabella trova ciò che desidera e si sente realizzata imparando a fare la “pütana”.La Scena al Cimitero

In parallelo, si apre un’altra scena che si svolge in un cimitero. Qui ci sono i becchini Arlecchino e Razzullo. Parlano della morte in modo distaccato e raccontano storie bizzarre di persone morte in modi assurdi, come chi si è suicidato annegando nel vino. Interagiscono con i teschi che spuntano dalle tombe, trattandoli con poca serietà e sporcandoli. Un funerale diventa un evento grottesco e pieno di caos: la vedova piange in modo esagerato, dal cadavere esce acqua inaspettatamente, e le gelosie tra il fratello del defunto, l’amante della vedova e un prete innamorato portano a una serie di omicidi. Alla fine, i becchini decidono di portare i morti e i teschi a un banchetto funebre.Satira e Confusione

All’interno di queste scene, il testo inserisce commenti che prendono in giro la politica italiana del momento. Vengono citate persone famose con un linguaggio irrispettoso e volgare. Epoche storiche diverse e personaggi di vari contesti si mescolano continuamente, rompendo le regole normali del teatro. L’azione si sposta rapidamente tra la preparazione dello spettacolo, il racconto della commedia e la scena del cimitero. Questo crea un quadro dove il mondo reale del teatro si confonde con la finzione della storia e con la critica alla società.[/membership]Ma questo caos e questa mescolanza di piani servono davvero a una critica efficace, o sono solo un pretesto per la volgarità?

Il capitolo descrive una deliberata confusione tra la realtà del teatro, la finzione della storia e la satira politica, con scene disparate e personaggi che rompono le convenzioni. Tuttavia, il capitolo non chiarisce completamente come questa specifica mescolanza di elementi (il teatro in crisi, la storia di Isabella, la scena del cimitero) si traduca in una critica coerente o efficace della politica o della società. Sembra più una descrizione del cosa accade che del perché accade in quel modo specifico, lasciando il dubbio se il caos sia funzionale o fine a sé stesso. Per capire meglio la logica interna o l’intento critico di tale struttura, sarebbe utile approfondire il contesto storico-politico specifico a cui si allude, le convenzioni teatrali che vengono sovvertite (magari studiando la Commedia dell’Arte o il teatro grottesco), e forse leggere autori che hanno teorizzato o praticato l’uso del caos, del grottesco o della satira come strumenti di critica sociale, come ad esempio Michail Bachtin.4. Maschere e Coraggio Messo alla Prova

Una grande serratura è curata con attenzione da Franceschina, che la vede come qualcosa di puro, quasi come la serratura del paradiso. Arlecchino trova una grande chiave e vuole usarla sulla serratura; la considera un oggetto importante, legato a lui, quasi come un simbolo della sua virilità o capacità. Franceschina cerca di proteggere la serratura, ma arriva un altro uomo con una chiave d’oro. Questa serratura è attratta dalla chiave dorata e se ne va via con l’uomo, lasciando la chiave di Arlecchino senza forza, quasi sgonfia. Poco dopo, Arlecchino mostra paura anche di fronte a minacce che sembrano finte, come amici vestiti da cani o un asino. Franceschina lo vede e lo rimprovera perché non è coraggioso. Arlecchino allora reagisce con vanto, dicendo di essere coraggioso e promettendo di dimostrarlo presto.La Prova del Leone

Improvvisamente, un vero leone scappa e provoca panico tra tutti. All’inizio, Arlecchino pensa che sia solo uno dei suoi amici travestito, come gli altri, e si comporta con spavalderia. Arriva persino a toccare l’animale, convinto che sia un costume. Ma quando capisce che il leone è reale, la paura lo blocca completamente. Inaspettatamente, però, il leone si comporta in modo tranquillo e docile. La scena si conclude con diversi personaggi e animali che iniziano a danzare insieme. Alla fine, gli attori escono dai loro costumi, mostrando che tutto quello che si è visto era finzione teatrale.Ma se alla fine “tutto quello che si è visto era finzione teatrale”, come si concilia la pretesa di mostrare il “coraggio messo alla prova” di Arlecchino con una realtà che si rivela essere nient’altro che una messinscena?

Il capitolo, nel descrivere la “Prova del Leone” e il panico di Arlecchino di fronte a ciò che crede reale, sembra costruire un momento di autentica messa alla prova del coraggio. Tuttavia, la conclusione che rivela la natura teatrale dell’intera scena pone un problema logico: se tutto era finzione, su cosa si basava la “realtà” della paura di Arlecchino o la “prova” del suo coraggio? Questa apparente contraddizione tra la narrazione interna (la paura di Arlecchino come risposta a una minaccia percepita come reale) e la cornice esterna (la rivelazione della finzione) lascia il lettore con interrogativi sulla serietà della “prova” stessa. Per esplorare queste tematiche, si potrebbero approfondire studi sul teatro e sulla performance, in particolare sul rapporto tra attore e personaggio, e sulla costruzione della realtà scenica. Autori che hanno indagato la natura della finzione e la sua relazione con la verità potrebbero fornire chiavi di lettura utili.Abbiamo riassunto il possibile

Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale

Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]